Au programme de la 35e édition des États généraux du film documentaire, cinq films engagés qui ont été soutenus par le dispositif d’aide à la création de la Scam Brouillon d’un rêve, et le nouveau programme de la Nuit de la radio 2023 proposé par Judith Bordas.

Une fois de plus, la Scam vous convie à un grand voyage dans les limbes des brouillons devenus films. Voyage dans le temps, voyage intérieur, voyage lointain d’Alep à Ahmedabad. Des voyages qui « ouvrent une brèche de contradiction » comme le disait si joliment à propos du genre documentaire l’ami Jean-Louis Comolli, disparu l’an dernier – lui qui aimait le foisonnement de Lussas.

A propos de voyage, je voudrais m’attarder un instant sur Kadib Abyad – La Mère de tous les mensonges qui terminera avec éclat notre journée Brouillon d’un Rêve. Asmae El Moudir, sa réalisatrice, est casablancaise. Elle se souvient depuis son tout-jeune âge d’un « besoin inné de raconter ». Sans doute son film vibrait-il déjà en elle sans même qu’elle le sache. « On a grandi ensemble », dit-elle. Il lui a fallu dix années pour le faire mûrir, pour « apprendre à raconter avec des images ». Le chemin de son rêve a été semé d’embûches, les sorcières et les bonnes fées étaient à l’affût. Asmae l’a porté en elle du Maroc au Sénégal, d’Ecosse en Italie, de Suisse aux Pays-Bas au gré des pitchs et des ateliers. Il y a eu des écritures, des réécritures, des aléas de production, des aides promises et jamais parvenues, d’autres trop modestes « pour un si grand rêve » même si tout était bon à prendre. Des prétendus sachants et sachantes ont tout remis en question. Il y a eu des moments de désespoir, des essaims de doutes et une force intérieure pour les esquiver : Asmae n’a jamais-jamais perdu de vue une petite étoile qui scintillait au bout du tunnel, le film à l’écran. Le Festival de Cannes a sélectionné Kadib Abyad pour Un Certain Regard. Asmae y a décroché le prix de la mise en scène puis dans la foulée, l’Œil d’or, le prix du documentaire créé par la Scam avec la complicité de Thierry Frémaux. Le voyage s’est poursuivi de festival en festival. Tchéquie, Afrique du sud en attendant Lussas. L’horizon s’élargit sans cesse, rien n’est désormais trop grand pour le rêve d’Asmae : lauréat de l’Œil d’or, La Mère de tous les mensonges est présélectionné pour les Oscars 2024. Asmae osait-elle l’imaginer quand toute petite elle éprouvait ce besoin de raconter ? Je dirais oui. Dix ans, elle n’a rien lâché. Asmae parle de « patience ». On pourrait dire « foi ». C’est surtout ce que l’on appelle être cinéaste.

Rémi Lainé, président de la Scam

Présentation du dispositif Brouillon d’un rêve Documentaire avec Lise Roure, responsable de l’aide à la création de la Scam (Bâtiment L’imaginaire).

Filmer l’autre côté du palier. Filmer comme un pacte scellé avec soi-même, avec sa ville, avec ses proches. Filmer la folle érudition d’un simple Monsieur. Filmer comme autant de subtils actes d’élévation, d’impertinence. La journée Brouillon d’un rêve vous convie à la découverte de cinq films remarquables, soutenus dès l’écriture par le dispositif d’aide à la création de la Scam.

(75’ – France – Dryade Films)

(90’ – France – La Société des Apaches)

(103’ – France, Syrie, Qatar – Caractères Productions)

(61’ – France – Les Films de l’Aqueduc)

(1h36’ – Maroc, Egypte – Insight Films, Fig Leaf Studios – Prix L’Œil d’Or Cannes 2023)

La Nuit de la radio 2023 vous invite à une expérience d’écoute collective, à Saint-Laurent sous Coiron, casque sur les oreilles, pour découvrir Les morts ne l’entendent pas de cette oreille de Judith Bordas.

Cette promenade dans des extraits mythiques de la radio, issus des collections de l’INA, est une enquête sur notre manière d’accompagner les morts, de faire rite, pour leur permettre de devenir des morts heureux.

Sur pré-inscription à l’accueil public.

A l’occasion de l’année du doc, Ciné concert La Fête sauvage avec les Percussions de Strasbourg.

La Fête Sauvage a nécessité plus de deux ans de tournage aux quatre coins de la planète, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, au réalisateur Frédéric Rossif pour créer cette ode à la nature et aux animaux qui la peuplent.

Rendez-vous à Saint-Malo au festival Étonnants Voyageurs pour notre traditionnel temps fort consacré au grand écrivain-reporter Joseph Kessel à l’occasion de la remise du Prix Joseph Kessel 2023 à Sybille Grimbert.

Témoigner, un devoir moral des écrivains, des auteurs, des journalistes, passeurs de la destruction pour faire exister celles et ceux qui ne sont plus.

En présence de Samar Yazbek, Aliyeh Ataei et Justine Augier

Projection de Barayé de Shervin Hajipour

Depuis le début du soulèvement en Iran, « Barayé » est devenu un hymne à la liberté. Le jeune chanteur iranien Shervin Hajipour a écrit cette chanson en s’inspirant de tweets d’internautes iraniennes et iraniens. Arrêté, puis libéré sous caution, il est depuis réduit au silence.

Le jury présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Catherine Clément, Annick Cojean, Colette Fellous, Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory, Guy Seligmann et Patrick Deville (lauréat 2022) remet son Prix à Sybille Grimbert pour Le Dernier des siens (Editions Anne-Carrière).

La sage d’une famile iranienne sur trois générations dans une maison de Téhéran

1h40’ – Prix Mitrani, FIPADOC 2023

La réalisatrice américaine Kirsten Johnson, présidera cette année le jury aux côtés d’Ovidie, Sophie Faucher, Pedro Pimenta et Jean-Claude Raspiengeas.

Le jury remettra L’Œil d’or, Le Prix du documentaire le samedi 27 mai au Palais des Festivals.

Le documentaire revient en compétition officielle au Festival de Cannes en cette « Année du documentaire » portée par le CNC en partenariat avec la Scam et la Cinémathèque du documentaire.

Depuis 2015, L’Œil d’or – Le Prix du documentaire met sous les projecteurs du Festival de Cannes ce genre cinématographique par lequel le 7e art est né. Il récompense un film présenté dans les sections cannoises : Sélection officielle (Compétition, Un Certain Regard, Hors compétition et Séances de Minuit, Séances Spéciales), Quinzaine des Réalisateurs et Semaine de la Critique. Doté de 5 000 €, L’Œil d’or – Le Prix du documentaire a été créé par la Scam alors présidée par Julie Bertuccelli avec la complicité du Festival de Cannes et de Thierry Frémaux.

Nouveau rendez-vous pour les passionnés de documentaires sportifs avec le lancement du Sport Doc Festival de Deauville ! Une première édition à laquelle la Scam s’associe pour célébrer ce genre audiovisuel en cette année des J.O.

Inspiré par les récents succès planétaires de documentaires ou docu-séries et par la multiplication des formats audiovisuels autour du sport, ce festival s’est imposé comme une évidence. La puissance éducative et pédagogique du sport n’est plus à démontrer. C’est pourquoi le Deauville Sport Doc Festival s’inscrit dans une dynamique d’actualité qui ambitionne de faire du sport un accélérateur de progrès sociétal.

Roland Giscard d'Estaing, créateur du festival

La série doc est un genre en pleine expansion. Qui va bien au-delà du phénomène Netflix durant le COVID. En cette période si particulière, un public non initié s’est mis à attendre impatiemment l’épisode suivant de “The last Dance”, la dernière saison de Michael Jordan en NBA. Mais cette lame de fond avait déjà connu un sacré coup d’accélérateur avec « Drive to Survive » qui avait replacé la Formule 1 au centre du terrain sportif !

Les séries doc sont un vrai genre à part : profondeur des histoires, narration, fil rouge et suspense. Qui attire un public bien plus large que l’audience habituelle du sport. Mais, à l’heure où la série doc séduit tant, n’abuse-t-on pas de ce format pour tirer à la ligne quand un bon doc unitaire aurait pu suffire ?

En présence de Yann le Bourbouac’h – QuadBox – Producteur du « Tour de France unchained » et « Gabart – gagner ne suffit plus », Eric Hannezo – Black Dynamite / Mediawan – Réalisateur « Le Stade », Caroline Henry – Canal+ et Rémi Lainé – Président de la Scam.

Coup d’envoi de la 46e édition avec la première française de Dahomey de Mati Diop, Ours d’or 2024 ! Partenaire historique du Cinéma du réel, la Scam sera présente pour fêter le réel à Paris !

First Contact propose aux producteurs de découvrir 9 projets en cours d’écriture, développés à partir de travaux de recherche en sciences sociales, en sciences exactes ou en création artistique. Parmi ces projets, figurera le projet de Marta Nascimento, soutenu par la bourse Brouillon d’un rêve de la Scam .

30 ans, toujours pas d’enfant ? de Estelle Walton

Folle Alliée de Sophie Lewisch

La maison d’Italie de Lisa Verdiani

Le projet Juliet de Eugénie Grandval

Nuisibles de Emmanuelle Ousset

Trahir le silence de Jurl Vaste

Ève et les métamorphoses de la côte de Hélène Ricome

Oüm, gestation de Axelle Coquelet

Le silence de la forêt de Marta Nascimento

Parmi les 37 films sélectionnés cette année pour mettre à l’honneur la création documentaire contemporaine la plus remarquable, deux films soutenus par la Bourse Brouillon d’un rêve seront présentés en première mondiale :

France, Italie – 2024 – 67’ – Andolfi

À Gaza, il faut arriver le soir au printemps, s’enfermer dans sa chambre et écouter les sons qui entrent par les fenêtres ouvertes….

Nous sommes en 2018. J’ai 25 ans et je suis un voyageur étranger.

Rendez-vous au Centre Pompidou à Paris pour fêter le réel durant dix jours ! Partenaire historique du festival, la Scam sera présente aux rencontres professionnelles de Parisdoc et remettra son Prix International. Rémi Lainé la représentera cette année au sein du Jury longs métrages.

A noter, la reprise le 5 avril à la Scam d’une sélection de films issus du Palmarès 2023.

First Contact propose aux producteurs de découvrir 10 projets en cours d’écriture, développés à partir de travaux de recherche en sciences sociales, en sciences exactes ou en création artistique. Parmi ces projets, figurera la bourse Brouillon d’un rêve de la Scam Mars Academy de Hugo Saugier.

En collaboration avec l’ACID, l’ADDOC, la SRF et la SCAM.

“Les artistes, lorsqu’il leur arrive d’être appréciés, le sont dorénavant à la condition de n’avoir pas le souci de l’art. On les aime conformes à l’imagerie du militant culturel dévoué, du poète échauffé, du citoyen indigné ou de l’animateur impliqué.”

Ce constat, posé par Olivier Neveux, s’adresse au champ du théâtre. A-t-il une pertinence dans le champ du cinéma ? Cette Matinée des idées, plutôt que de questionner la définition du “cinéaste engagé”, se propose d’interroger les négociations possibles entre le geste esthétique et le geste militant. Le souci politique de l’art pour le cinéma réclame peut-être de ne pas se laisser enfermer dans une obsession de l’efficacité immédiate qui conduit volontiers à conclure que “mieux vaut directement militer”, ou à se faire engloutir par la vision quantitative de la réception, laquelle concerne d’abord l’insertion d’une œuvre dans le marché.

En artiste : comment se situer politiquement ? Intervenir dans la conjoncture ou s’en détacher ? Se situer par le choix de son sujet ou de ses matériaux ? Par des procédés qui affirment un regard ? En déjouant les fonctions attendues de ce qu’on produit ?

Se réclamer d’un cinéma politique, n’est-ce pas chercher un point de rencontre entre une ambition politique et le champ de l’art : l’artisanat de la dimension esthétique, de la recherche formelle ? Par exemple, ne faut-il pas faire le deuil de la maîtrise des effets de l’œuvre, suivant la mise en garde formulée par Jacques Rancière : “L’émancipation, c’est aussi de savoir que l’on ne met pas sa pensée dans la tête des autres, qu’on n’a pas à anticiper l’effet.” ? Cela doit-il pour autant faire renoncer à viser des effets ?

Modération : David Faroult (maître de conférence, ENS-Louis Lumière)

Avec la participation des réalisateurs et réalisatrices :

Marina Déak – Les Profondeurs (2005), Poursuite (2011), Si on te donne un château, tu le prends ? (2017), Navire Europe (2023)… (adhérente à l’Acid)

Manuela Frésil – Entrée du Personnel (2011), Le Bon grain de l’ivraie (2018)… (adhérente à l’Addoc)

Nicolas Klotz – La Blessure (2011), Low Life (2011) et L’héroïque lande, la frontière brûle (2017) réalisés avec Élisabeth Perceval… (adhérent à la SRF)

Pierre Carles – La Sociologie est un sport de combat (2001), Fin de concession (2010), Opération Correa, épisodes 1&2 (2015-2016), réalisés avec Nina Faure … (membre du conseil d’administration de la Scam)

Le Prix International de la Scam, doté de 5 000 euros, est attribué chaque année à un long métrage étranger de la compétition. Cette année, le réalisateur Rémi Lainé représente la Scam au sein du jury.

Projection d’une sélection de films primés lors de cette édition (liste disponible à partir du 3 avril).

Rendez-vous à la maison de la Poésie pour deux jours de rencontres et débats autour de l’importance des festivals et salons du livre en France.

Hervé Rony interviendra à la table ronde « Un enjeu culturel, social et économique pour les territoires ».

A suivre en direct sur la chaîne YouTube de la SOFIA.

Importance économique des festivals et salons du livre en France (maillage, nombre, diversité…) pour les collectivités, le public, la lecture.

Modérateur : Yann Nicol

Intervenants

Ces deux jours de rencontres et de débats seront l’occasion de réunir l’ensemble des acteurs de la vie littéraire en France et de mettre en avant la qualité et la diversité du maillage des festivals et salons du livre sur notre territoire, leur importance tant pour la diffusion du livre et le développement de la lecture et des publics que pour l’économie locale et pour toute la filière du livre, mais aussi de s’interroger sur leur fragilité économique, sur les conditions de leur pérennité et de leur développement et sur l’évolution souhaitée ou inéluctable de leurs modèles actuels.

Un événement organisé par La SOFIA, qui est devenue aujourd’hui l’un des principaux partenaires de la vie littéraire en France aux côtés du CNL, des DRAC, des collectivités locales et des autres organismes de gestion (SCAM, ADAGP, CFC, etc.), en collaboration avec les acteurs du livre (fédération des structures régionales pour le livre, associations d’auteurs et d’autrices, associations d’éditeurs et d’éditrices…).

Le jury a retenu 6 projets cette année.

Bravo aux lauréates et lauréats de la bourse Brouillon d’un rêve Photographie et Dessin !

Ces projets ont pu bénéficier du soutien de la Scam grâce à l’engagement des membres du lectorat et du jury, composés exclusivement d’auteurices. Un grand merci à Stanislas Barthelemy, Marlène Cotelette, Isabelle Chapuis, Justine Gury, Steven Wassenaar, Phouséra Ing, Sandra Reinflet, Pierre Cornilleau, Jacques Graf, Bénédicte Van Der Maar et Gérard Uferas

Le jury a retenu 9 projets cette année.

Bravo aux récipiendaires de la bourse Brouillon d’un rêve écritures et formes émergentes !

Ces projets ont pu bénéficier du soutien de la Scam grâce à l’engagement des membres du lectorat et du jury, composés exclusivement d’auteurices.

Venez découvrir un panorama des nouvelles écritures documentaires : réalité virtuelle ou augmentée, œuvres expérimentales, vidéos du web…

Des autrices et des auteurs explorent des formes narratives inédites en utilisant les nouvelles technologies pour raconter le réel : exploitations minières, drame des albinos, mondes virtuels, anthropocène, violences policières, migrations…

Une soirée organisée par la commission des écritures et formes émergentes de la Scam, animée par Pascal Goblot, Benjamin Hoguet, Claudia Marschal et Marianne Rigaux.

Prix Nouvelle Écritures 2023

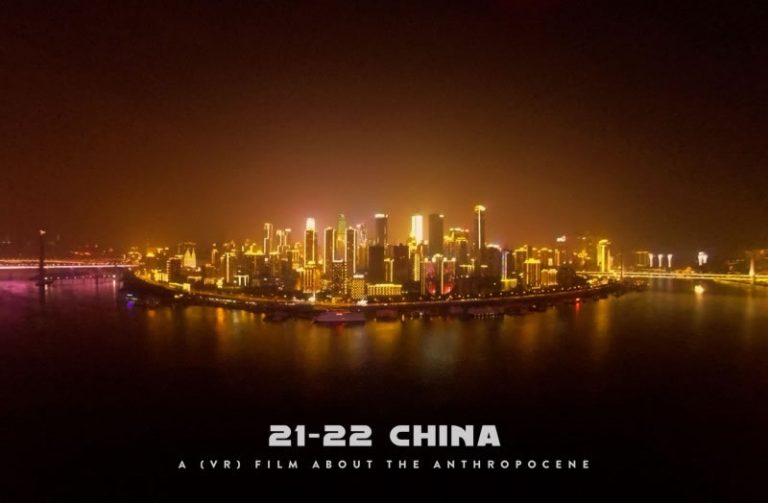

œuvre de réalité virtuelle sur casque VR – 24’ – 2022 – HelloHello productions – Canada, Québec

Premier épisode de la série 21-22

Nous vivons à l’époque de l’Anthropocène marquée par l’expansion de l’Humain sur la planète. Dans le cadre de la série 21-22, ce film exclusivement en 360 VR offre un voyage méditatif immersif qui fait découvrir une Chine où l’urbanisation rapide, le développement industriel majeur et les changements massifs transforment sa topographie.

Prix Nouvelles Écritures 2022

Expérience de réalité augmentée pour mobile – 22’ – Lucid Realities – 2021 – France, UK, USA

Avez-vous déjà eu envie de voir comment fonctionnait votre téléphone ? L’avez-vous déjà ouvert et vous êtes-vous extasié devant ce trésor de technologie qui tient dans le cœur de votre main, dort sous votre oreiller, et que vous regardez plus de 2600 fois par jour ? Vous êtes-vous déjà demandé comment il était fabriqué et quelles ressources étaient nécessaires ? Seven Grams est une expérience en réalité augmentée qui propose de découvrir le lien entre votre smartphone et les conditions souvent dramatiques dans lesquelles sont extraits les minerais rares nécessaires à sa fabrication.

Teaser pour la Bourse Brouillon d’un rêve écritures et formes émergentes

2’

Suite à une enquête réalisée par l’association Index sur la mutilation d’un jeune homme par la police française, nous souhaitons réaliser un film dans lequel seront reconstitués en 3D la scène de l’incident et les mouvements de la victime juste avant sa mutilation. Le film ouvrira plus largement sur la question de la police en France, les armes du « maintien de l’ordre », la répression néocoloniale, la montée de l’extrême droite et enfin l’injustice et l’humiliation subies par la victime.

Prix de l’œuvre expérimentale 2021

14’ – Le Fresnoy – 2020 – France

75 000 $ accentue l’aspect biologique de l’albinisme qui est une anomalie génétique et héréditaire qui affecte non seulement la pigmentation, mais aussi et surtout les conditions physiques et morales des personnes atteintes d’albinisme. Ces personnes sont victimes de discrimination, de mutilations et de crimes rituels en Afrique.

Pitch video pour la Bourse Brouillon d’un rêve Impact

4’

Nous sommes correspondantes en Israël-Palestine. Nous vous présentons TAWLA, notre projet de série documentaire qui montre la diversité des cultures israélo-palestiniennes… autour d’une partie de backgammon.

Teaser pour la Bourse Brouillon d’un rêve écritures et formes émergentes

6’

L’application de réalité augmentée, les posts qu’elle publie sur les réseaux sociaux, les arnaques à la webcam ou encore l’avatar de compagnie qui déambule dans son salon, dans ce film tout est vrai, sauf elle.

Prix de l’œuvre expérimentale 2020

19’ – Barney Production – Mont Fleuri Production – 2019 – France, Maroc

Bab Sebta est une suite de reconstitutions de situations observées à Ceuta, enclave espagnole sur le sol marocain. Ce lieu est le théâtre d’un trafic de biens manufacturés et vendus au rabais. Des milliers de personnes y travaillent.