3 octobre 2025

Comment transposer le réel ? #25

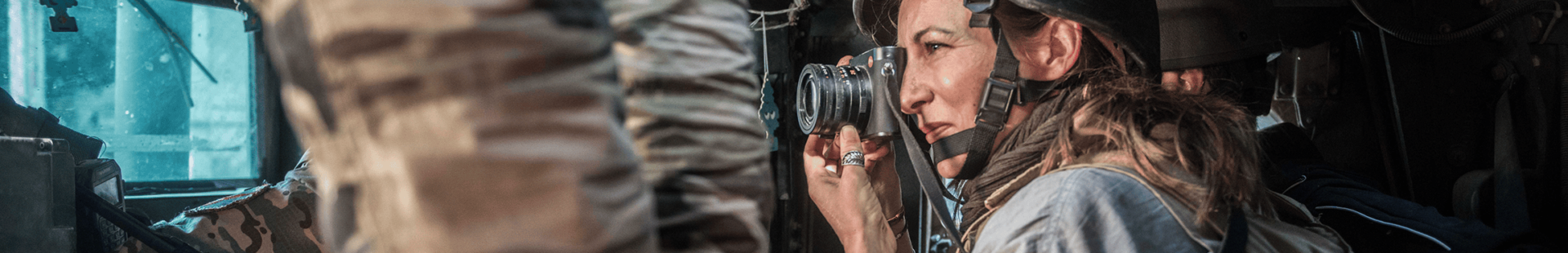

« Relier deux mondes qui ne se voient pas »par Véronique de Viguerie

La photojournaliste Véronique de Viguerie, lauréate en 2025 du Prix Roger Pic de la Scam, couvre depuis des années les zones de guerre les plus dangereuses. Dans ce texte, elle revient sur son travail et sur sa manière d’aborder et de transposer le réel : dépasser les clichés, révéler l’inattendu, et établir un passage entre sa propre expérience du terrain et le regard du spectateur.

Depuis vingt-cinq ans, je tente de transposer le réel. C’est sans doute une ambition impossible, mais c’est celle qui m’anime chaque fois que je porte l’appareil à mon œil. Mon métier de photojournaliste m’a conduit dans des zones où l’on ne va pas par hasard : pays en guerre, territoires fragiles, communautés en marge.

J’ai notamment passé beaucoup de temps en Afghanistan, un pays dont le nom seul déclenche une avalanche d’images préfabriquées dans l’imaginaire collectif : barbus, burqas, kalachnikovs, attentats. Comme si ce pays millénaire, complexe, vibrant, ne pouvait être résumé qu’à ces clichés.

Mon travail, dans ce contexte, a toujours consisté à aller chercher l’autre part : celle qui échappe aux regards trop rapides, aux récits médiatiques standardisés, aux images déjà vues mille fois. Transposer le réel, pour moi, ce n’est pas recopier la surface des choses, ni répéter ce que tout le monde sait déjà. C’est accepter que la réalité, telle que je la perçois, porte la marque de mon regard, de ma subjectivité, de ma présence dans le monde.

Le réel existe, mais l’image est une traduction. Comme toute traduction, elle trahit un peu. Mais elle ouvre aussi un passage.Véronique de Viguerie

Partir à la rencontre du réel

Transposer le réel, ce n’est pas se tenir à distance : c’est au contraire entrer en contact.

Je crois profondément que ce que je montre avec mes images, c’est le réel qui m’a traversée. Je ne peux pas prétendre à l’objectivité pure : je suis là, avec mes émotions, mes intuitions, mes choix de cadrage. Le réel existe, mais l’image est une traduction. Comme toute traduction, elle trahit un peu. Mais elle ouvre aussi un passage.

Toute jeune photographe, quand j’ai débarqué en Afghanistan, j’étais moi-même pleine de clichés. Je pensais que toutes les Afghanes étaient des victimes passives, soumises, silencieuses. Or, quelques jours seulement après mon arrivée, j’ai passé du temps avec une unité féminine de police à Kandahar. J’y ai rencontré des femmes fortes, courageuses. Elles fumaient des cigarettes, riaient fort, se moquaient de leurs collègues masculins. Elles existaient loin des images qu’on leur collait dessus.

La première fois que j’ai rencontré les talibans, des monstres sanguinaires, j’avais très peur. Je me suis retrouvée face à des êtres humains. Pas des caricatures, mais des hommes. Cette expérience m’a perturbée. Tout sortait des cases. Rien n’était simple.

Ces moments ont forgé mon rapport au métier : comprendre que chaque image fausse, chaque répétition de stéréotype, enferme dans une représentation mutilée. Mon travail, dès lors, a consisté à ouvrir, à fissurer, à dire : « regardez, il y a autre chose ». Montrer les nuances, sortir de la vision binaire, en noir et blanc.

Si je peux montrer ces réalités, c’est parce que je vais là où d’autres ne vont pas. Ce privilège de l’accès est aussi une responsabilité. Je me sens dépositaire d’images que peu de gens peuvent voir directement. Mon rôle est de les rapporter, de les partager, mais aussi de les transposer pour qu’elles deviennent lisibles, sensibles, universelles.

Il ne s’agit pas d’exotiser l’ailleurs, ni de chercher le sensationnel. Il s’agit de rendre présent. De donner un visage à des chiffres. Derrière les statistiques, il y a toujours un regard, une main, une voix. Ce que tout le monde ne peut ou ne veut pas voir, je l’ai devant moi, et je tente de le faire passer à travers l’image.

La subjectivité pour relier les mondes

Transposer le réel, ce n’est pas mentir. C’est assumer que toute photographie est un choix : choisir où je me place, quel instant j’arrête, quelle lumière je garde. Cette part de subjectivité n’est pas une faiblesse, c’est la condition même de mon métier.

Cette vision, elle s’est construite au fil des années, des expériences, des rencontres. Après vingt-cinq ans de terrain, je sais que mes images parlent autant de ce que je regarde que de la manière dont je regarde. Elles portent mes doutes, mes colères, mes émerveillement, l’intensité de l’instant suspendu.

En fin de compte, transposer le réel, c’est chercher à établir un passage entre deux mondes : celui que j’ai sous les yeux, et celui du spectateur qui verra la photo. Ce passage n’est jamais transparent. Il est fait de filtres, de cadres, de sensations. Mais s’il est réussi, il permet une rencontre : entre une mère inquiète au Yémen et une mère en France, entre un jeune GI déployé en Irak qui s’ennuie ferme et un jeune français qui ne sait pas quoi faire de son temps.

Je crois que c’est là que réside le sens de mon métier : non pas informer au sens strict, mais relier. Créer une vibration commune entre deux réalités éloignées. Donner accès, ne serait-ce qu’un instant, à ce que je vis grâce aux émotions qui sont universelles.

Transposer le réel, c’est accepter de ne jamais y parvenir totalement. Toute photographie est un fragment, un prisme, une approximation. Mais c’est aussi ce qui fait sa force.

Véronique de Viguerie

Une quête sans fin

Transposer le réel, c’est accepter de ne jamais y parvenir totalement. Toute photographie est un fragment, un prisme, une approximation. Mais c’est aussi ce qui fait sa force. Dans cette impossibilité, il y a une exigence : chercher toujours à mieux voir, mieux comprendre, mieux traduire.

Après vingt-cinq ans, je continue à croire en cette quête. Chaque image est une tentative, une proposition, un geste d’ouverture. Je ne prétends pas montrer la vérité, mais une vérité : celle qui passe par mon regard, par mon expérience, par ma capacité d’aller là où d’autres ne vont pas. Et dans ce décalage entre le réel et son image, quelque chose d’essentiel se joue : la possibilité de partager, d’ébranler les certitudes, de rappeler que le monde est toujours plus vaste, plus complexe, plus vivant que ce que l’on croit.

Véronique de Viguerie, photojournaliste française née en 1978, couvre les zones de guerre les plus dangereuses. En 2008, son reportage sur les talibans en Afghanistan suscite un vif débat en France, révélant la complexité éthique du journalisme de guerre. Lauréate de plusieurs prix, dont deux Visa d’or en 2018, et le Prix Roger Pic de la Scam en 2025, elle a documenté les conflits en Somalie, Irak, Syrie et Yémen. Son travail met en lumière les civils pris dans la guerre, notamment les femmes afghanes, qu’elle photographie comme des figures de courage et de résistance, défiant les clichés de victimisation.