23 octobre 2024

Comment transposer le réel ? #19

« L’espace du Spectateur »par Marion Burger et Ilan J. Cohen

Lauréats du Prix Nouvelles Écritures 2024 de la Scam, Marion Burger et Ilan J. Cohen nous embarquent dans l’aventure créative qui a donné naissance à « Empereur ». Une œuvre immersive qui explore avec poésie la perte d’une faculté, le temps qui passe, et le lien indéfectible entre un père et sa fille.

Marion Burger

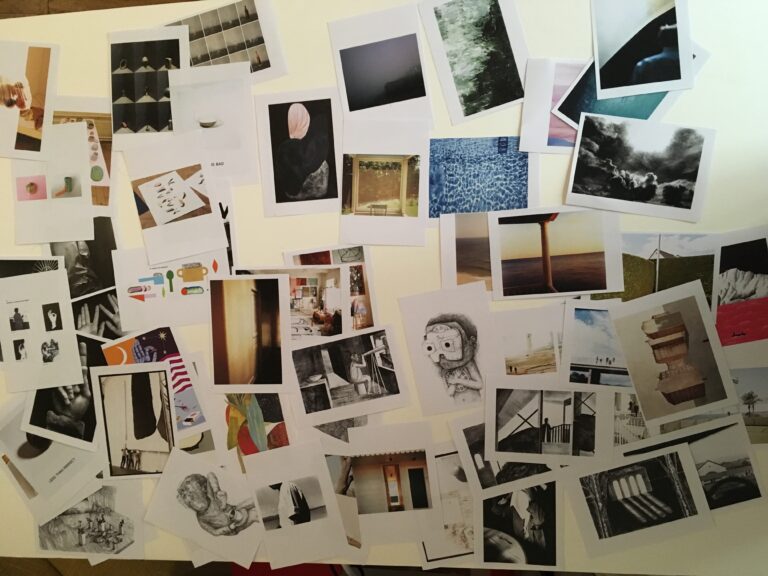

Nous avons retrouvé cette photo récemment, Ilan et moi. Elle a été prise en 2017, le jour où pour la première fois je présentais à Ilan les prémices de mes recherches pour EMPEREUR. Le projet avait déjà son titre, il parlait de mon père et de son aphasie, et de mon besoin de le comprendre, il parlait de ma perception poétique de son handicap. Mais rien n’était écrit. C’est ce jour-là, en découvrant cette constellation d’idées et de visuels, qu’Ilan a pensé à la réalité virtuelle comme médium, et que nous avons décidé d’écrire et de réaliser ce projet ensemble. Ce qui est assez incroyable quand nous regardons ce cliché aujourd’hui, c’est de voir que toutes les références présentes à l’époque se retrouvent dans le projet fini. Tout était là… sans les mots.

Avec du recul, je me rends compte que j’avais eu besoin de poser l’univers visuel avant même de poser le récit, sans doute fidèle à mon processus créatif intérieur mais à l’inverse de ma méthodologie habituelle, à savoir travailler à partir du scripte d’un auteur et en définir un monde.

En tant que décoratrice pour le cinéma, la transposition du réel est une question que je me pose régulièrement… Car d’un scénario que je dois traduire en décors, nait en moi une image floue, une sensation d’univers, un espace d’intuitions que j’ai besoin de traduire d’abord en une collection d’images de références. Il me faut un temps de recherche pour poser instinctivement mon regard sur ce qui me semble juste par rapport à ce que le texte m’évoque. C’est un démarrage créatif où je ne me pose aucune contrainte, simplement pour faire confiance à quelque chose de sensoriel dans ma créativité.

Souvent, au cinéma, on cherche à reproduire au plus juste l’idée du réel, pour y croire, pour qu’il n’y ait pas de place pour le doute, pour que ce théâtre d’image fonctionne et nous fasse entrer en empathie avec les personnages. En décor, on a très souvent cette responsabilité du réel, on pourra nous reprocher une mauvaise patine, ou un effet trop “carton pâte” qui pourrait sortir le film de son ambition réaliste.

Et pourtant… parfois le décor aide à sublimer une idée, un sentiment, en sortant subtilement ou non de son caractère “mimétique”.

L’étrange couleur d’un mur viendra appuyer le malaise d’une séquence, un motif ; un symbole peut servir de fil rouge visuel et guider le regard du spectateur… Autant de subterfuges pour guider l’émotion, exprimer un sentiment à travers l’image. On transpose alors un réel dans une gamme différente, une gamme aux codes graphiques propre au film, et à la vision de ses créateurs. L’univers d’un film est pour moi une essence particulière du réel, comme un extrait pur d’une vision artistique : une sélection de ce qui fait sens dans le réel pour raconter cette histoire-là, et pas une autre. C’est donc une question de choix, et de parti-pris. Parfois l’onirisme peut aider à faire ressentir une émotion de manière beaucoup plus puissante et plus vraie que le réalisme.

C’est de cette expérience de direction artistique que j’ai forgé mon regard et fait confiance à mes intuitions pour m’autoriser à écrire EMPEREUR. Cette histoire était si personnelle, qu’il m’a fallu du temps pour me lancer. Mais la nécessité pour moi que ce projet existe était trop forte, et je me suis lancée par le prisme encore une fois de l’association d’images, parfois incongrues. J’aime travailler en posant sur la table toutes ces inspirations, ces objets, ces lieux, ces souvenirs, ces mots-clés, en les faisant se rencontrer, grincer, s’accoupler et tout à coup faire sens.

Quand on regarde les images sur cette photo, il n’y a aucune trace du réel documentaire d’EMPEREUR, aucunes photos familiales, comme si je voulais absolument éviter de parler de cette intimité frontalement. Je voulais évoquer plus que montrer, faire ressentir plus que dire… Et c’est sur ce point que j’ai senti que nous serions parfaitement alignés Ilan et moi. Quand je lui ai parlé de mon envie d’un espace dessiné à la main, comme croqué, où tout ne serait pas représenté, il m’a avoué y avoir pensé. Nos sensibilités étaient alignées, notre collaboration évidente.

J’aime travailler en posant sur la table toutes ces inspirations, ces objets, ces lieux, ces souvenirs, ces mots-clés, en les faisant se rencontrer, grincer, s’accoupler et tout à coup faire sens.

Marion Burger

Ilan J. Cohen

Je me souviens d’un entretien dans lequel Jean Renoir expliquait que peu de temps après le développement de fils à tisser plus fins qu’auparavant, l’industrie artistique de la tapisserie s’est rapidement éteinte. En cause : les représentations picturales tissées de ces nouveaux fils, devenues plus précises, perdaient en poésie. La transposition approximative virait au kitsch trop concret. Comme une sorte d’ancêtre de la “vallée de l’étrange”, théorie selon laquelle plus un être de synthèse – robot, 3D – est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent dérangeantes, voire monstrueuses.

Pour moi, la clé d’une transposition fertile du réel dans une démarche artistique réside dans l’écart qu’on laisse entre ce qu’on représente, et ce qui est évoqué par cette représentation. Cet écart entre le réel et sa transposition, c’est la liberté des spectateurs. C’est à eux, implicitement, de combler cette béance entre leur connaissance du réel, et l’interprétation qu’on leur en offre.

Plus cet écart est grand, plus leur rapport à l’œuvre gagnera en interactivité. Au contraire, plus cet écart se réduit, moins ils seront impliqués dans l’expérience artistique qu’on leur propose.

Par exemple, le son chez Fellini, c’est parfois juste un fond d’air et les bruits de pas de Mastroianni qui sifflote dans les rues de Rome, et même s’il manque 80% des autres sons de cette ville tout sauf silencieuse – on ne se pose pas la question. On entre dans une sorte de douce transe, tout impliqués qu’on est à traduire dans nos cerveaux cette proposition de transposition du réel.

En comparaison, un son direct hyper fouillé, où le moindre pigeon aurait son bruitage de battement d’aile, peut créer l’inverse d’une immersion, tant on manque de place pour s’approprier ce qu’on nous fait voir ou entendre.

C’est aussi pour moi la clé du secret de l’envoûtement des films tournés en Technicolor, avec ce spectre de couleur irréaliste. Ou des nuits filmées en pellicule, dont les noirs opaques invitent au mystère de l’invisible.

Lorsqu’on a commencé à penser l’histoire de Marion pour la réalité virtuelle, ce medium hyper-impliquant qui fait du spectateur un acteur, on s’est tout de suite dit qu’il fallait le plus possible fuir le réel.

Déjà, pour contourner les pièges techniques d’un traitement photo-réaliste trop chargé. Mais surtout pour proposer un voyage mental, proche du rêve : le monde n’y est pas tout à fait cohérent, mais on s’y trouve physiquement – et on doit agir. La place que représente sensoriellement notre propre corps, bien réel, dans l’espace virtuel de l’expérience, vient s’ajouter aux traditionnels effets de l’image et du son – et cette immersion incarnée en amplifie l’impact. Il faut donc rester particulièrement attentifs à l’équilibrage de ces effets, qui peuvent vite devenir très chargés.

Ce noir et blanc imparfait et évanescent nous est donc apparu comme l’écrin idéal pour inviter l’utilisateur à basculer doucement dans une cascade de souvenirs et de métaphores oniriques et suggestives. Nous avions l’intuition que plus on s’éloignerait du réel, et plus l’émotion aurait de place pour prendre racine.

Comment transposer le réel, alors ? Pour nous, la réponse serait “toujours approximativement”. Ce hors-champ de la réalité qu’on omet devient alors la place qu’on offre aux spectateurs.

Pour moi, la clé d’une transposition fertile du réel dans une démarche artistique réside dans l’écart qu’on laisse entre ce qu’on représente, et ce qui est évoqué par cette représentation.

Ilan J. Cohen

Marion Burger est décoratrice de cinéma et a travaillé sur de nombreux longs métrages. Ancienne diplômée de l’école de design Duperré, elle a toujours été attirée par la transversalité des médias créatifs. Son projet Empereur en réalité virtuelle, co-créée avec Ilan J. Cohen marque ses débuts en tant que réalisatrice.

Ilan J. Cohen débute dans le cinéma en tant que traducteur sous-titreur et technicien de plateau puis entame une carrière de premier assistant réalisateur sur plus d’une vingtaine de courts métrages et six longs métrages. Il a écrit plusieurs scénarios, dont celui d’Empereur avec Marion Burger. Ensemble, ils remportent le Prix Nouvelles Écritures 2024 de la Scam, le Prix de la meilleure réalisation dans la section Venice Immersive, à la 80ème Mostra de Venise (en septembre 2023) et le Prix Evaveo du meilleur film VR du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2024.