3 juillet 2024

Madeleine Riffaud, le vouloir et la viepar Antoine Perraud, journaliste

A l’orée de ses cent ans, Madeleine Riffaud évoque les facettes de sa multiple vie, lors d’une rencontre avec Antoine Perraud.

La Scam a souhaité honorer de son vivant cette journaliste, poétesse et grande figure de la résistance. Le salon des auteurs et autrices qui sera inauguré en septembre prochain, dans les nouveaux locaux de l’avenue Vélasquez, portera son nom.

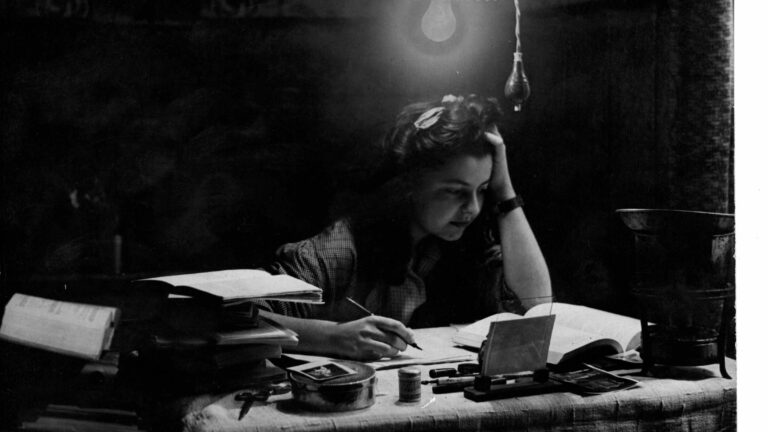

Allongée dans son lit, Madeleine Riffaud fume. Avec calme, patience et détermination, elle tire sur un cigarillo, inspirant la fumée si profondément que son existence entière semble défiler en un tel intervalle. Une existence faite de dangers encourus, d’épreuves subies, de mort souvent frôlée. Voilà peu encore, une infection pulmonaire faillit l’emporter. Elle s’en est une fois de plus sortie. Et elle fume, en cachette de la faculté.

La cendre s’accumule à l’extrémité du cigarillo, défiant les lois de la pesanteur, comme chez feu son contemporain JB Pontalis (1924-2013), qui, dans son minuscule bureau des éditions Gallimard, laissait la poudre résultant de la combustion atteindre la moitié du petit cylindre de tabac maintenu à la verticale entre ses doigts, comme si la cendre ainsi accumulée symbolisait la continuité d’une vie qui jamais ne cède.

JB Pontalis est mort le jour de son anniversaire. Il n’avait que 89 ans. Madeleine Riffaud se demande pour sa part, aujourd’hui, avec une curiosité un rien blasée, si elle atteindra ses 100 ans le 23 août prochain. Elle avait donc 15 ans tout juste lorsque fut signé le pacte germano-soviétique, dit Ribbentrop-Molotov, en 1939, qui réglait cyniquement le sort de l’Europe au gré des intérêts de Hitler et de Staline. Ainsi va le destin communiste, fait de fardeaux, de combats, de couleuvres à gober sans ciller.

Recrue d’engagements

Madeleine Riffaud, aussi communiste que catholique – à sa façon toujours –, avala son lot d’affronts ; non sans protester, tellement la soumission n’est pas son fort. Allongée, tandis que serpente à son côté gauche sa fameuse natte tressée qui la signalait jadis lorsqu’elle crapahutait d’une guerre de libération coloniale à l’autre, cette femme désormais aveugle, recrue d’engagements, de chocs et de batailles, irradie une force inaltérable. Tout visiteur se sent tel un immobile de passage, face à cette gisante tumultueuse.

L’occupation nazie l’a révélée. À elle-même et aux autres – même si les résistantes furent trop longtemps les laissées-pour-compte de la geste héroïque. Au début de son engagement, il y a la violence faite aux femmes. Novembre 1940 : un soldat soudard de la Wehrmacht veut en faire son dimanche en gare d’Amiens. La jeune fille de 16 ans ne se laisse pas faire. Alors l’officier supérieur du reître humilié de n’avoir pu humilier, venge la gent masculine et de surcroît hitlérienne en bottant l’arrière-train de Madeleine, projetée à terre. Geste lourd de conséquence : la victime se dressera contre cette brutalité, contre toutes les brutalités. Sa voie est tracée. Madeleine Riffaud ne permettra jamais que l’on frappe impunément les innocents, sous ses yeux ou au bout du monde.

Résistante Missionnée

Elle intègre un réseau de résistance, voit tomber tant et tant de camarades qu’à la fin elle se sent mure et missionnée pour abattre un représentant de cet ordre de fer : le IIIe Reich, qui entendait s’imposer mille ans mais qui va disparaître dans l’horreur et la terreur. Nous sommes en juillet 1944. Madeleine Riffaud a été marquée au fer rouge par le massacre d’Oradour-sur-Glane, dans ce Limousin dont venaient ses parents instituteurs. La famille avait l’habitude de passer ses vacances dans le village, avant le martyre du 10 juin 1944 – un couple d’enseignants amis compte parmi les 643 victimes de la Panzerdivision.

C’en est trop. Le 23 juillet 1944, sur le pont de Solférino à Paris, la résistante, à un mois de ses vingt ans, regarde droit dans les yeux un sous-officier allemand et l’abat de deux balles dans la tête. En sa fuite, elle tombe sur le chef de la milice de Versailles, qui la livre à la Gestapo. Tortures. Trois semaines à n’en plus finir. Se relaient services allemands et policiers français de la brigade spéciale.

Madeleine Riffaud a en tête chaque seconde des châtiments infligés, chaque coup, chaque cri s’échappant des corps suppliciés. Passons. Comment vivre après tout cela ? Trois syllabes sauvent celle qui avait pris pour nom de résistance Rainer, en hommage à Rilke : poésie. « La petite fille que j’étais avait été tuée », laisse tomber, quatre-vingts ans plus tard, la centenaire. Toute paix intérieure semblait introuvable.

La presse communiste

Mais voici la rencontre avec Paul Éluard, le 11 novembre 1945, dans un café de la rue Troyon, près de l’Étoile. Un Éluard « d’une bonté indomptable », qui la pressent en danger, la prend sous son aile pour tenter de la libérer des démons. Il lui ouvre les portes de la presse communiste.

Le journalisme n’est pas la poésie. Qu’importe, Madeleine Riffaud pratiquera les deux : « Je te regarde face à face/ Et je vois l’eau du fleuve/ Aux hublots de tes yeux. » Il y a des vers plus graves : « J’ai défoncé ma vie comme un cercueil. » Mais le titre de son deuxième recueil, édité par Pierre Seghers en 1949, sonne à la manière d’un cri de victoire inattendu, étouffé, si puissant néanmoins : Le Courage d’aimer.

Pour Ce Soir, le quotidien communiste dirigé par Aragon, puis pour l’organe de la CGT, La Vie ouvrière, la journaliste couvre, comme personne, les grèves de 1947, dormant chez l’habitant le plus pauvre, recroquevillée au besoin sur un sol en terre battue, pionnière de l’observation participante, exploratrice d’un engagement baroudeur et combatif, empathique. En 1974, elle publiera Les Linges de la nuit, qui rendra compte de son expérience incognito d’aide-soignante dans un service hospitalier de la capitale. Modernité inaltérée.

En attendant, la voici qui découvre la situation coloniale de l’Algérie française. Elle se souvient avec effroi : « Des pieds-noirs du Parti avaient participé à des ratonnades lors de la répression du 8 mai 1945 et ils se félicitaient que la leçon eût servi. »

Recruté à L’Humanité en 1958 – en exigeant cependant que ses papiers ne soient pas réécrits comme dans La Vie ouvrière –, la voici reporteuse. L’année suivante, dans un article qui fait sensation, elle établit un lien entre la torture exercée par les nazis et celle qui s’abat, comme en cascade, sur les Algériens quinze ans plus tard : « Ainsi on nous a traînés, jadis, par ces mêmes escaliers intérieurs, ainsi on nous a passés à l’électricité, noyés dans de l’eau répugnante. Ainsi, on a “joué au football” avec nos corps. Ainsi, on a eu envers nous des gestes, des paroles ignobles. Ainsi on nous a fait vivre dans l’ordure et le sang. »

Vint le Vietnam

La grande affaire de Madeleine Riffaud, c’est le Vietnam. Tout commence à la conférence de Fontainebleau, à l’été 1946, qui tente en vain de sauver l’Indochine de la guerre coloniale à venir. Hô Chi Minh a fait le déplacement. Les amis Aubrac, Lucie et Raymond, veillent sur lui. Mais c’est Andrée Viollis, l’une des rares consœurs reporteuses dans un monde journalistique plus que masculin, qui présente à Madeleine l’oncle Hô. Le contact est établi et jamais perdu.

Quand Washington se lance, près de vingt ans plus tard, dans la même entreprise de domptage du communisme vietnamien qui avait vu l’échec cuisant de la France, Madeleine Riffaud, fonceuse à toute épreuve, gagne les maquis du Viêt-cong en 1964-1965, aux côtés d’une vedette anglophone : le journaliste australien Wilfred Burchett (1911-1983), rencontré pendant la guerre de Corée. Elle écrit et filme. Il faudra un jour mettre au jour de tels trésors, qui firent sensation dans le monde entier.

Toutefois, le Vietnam c’est aussi – ou plutôt d’abord et avant tout – le poète Nguyen Dinh Thi, rencontré à Berlin-Est, en 1951 lors du Festival mondial de la Jeunesse, grâce à l’entremise de Dominique Desanti. Coup de foudre communiste. La Française ira s’installer en 1954 à Hanoï pour vivre avec Thi, qui occupe d’importantes fonctions dans le domaine de la direction de l’esprit. Mais le protecteur chinois voit d’un mauvais œil ce brassage ouvert au grand large et obtient l’expulsion de la bien aimée. Hô Chi Minh ne peut rien pour elle. Il lui oppose un piteux argument, pas internationaliste pour un sou : « On ne fait pas la révolution dans le pays des autres. ».

Nous voilà au cœur de la souffrance shakespearienne des amants séparés, qui donne à la vie de Madeleine Riffaud une dimension tragique aux colorations politiques étonnantes : le parti communiste français la maria, sans lui demander son avis, au sortir de l’occupation, au résistant rescapé Pierre Daix ; dix ans plus tard, le parti communiste vietnamien la sépara, contre son avis, de l’amour de sa vie dont elle garde aujourd’hui la photographie et avec lequel elle correspondit jusqu’à sa mort en 2003, Nguyen Dinh Thi.

La femme bientôt centenaire, allongée dans sa petite chambre du IIIe arrondissement de Paris, aura surmonté ce chagrin comme tant d’autres, comme tant d’accidents de la vie – son appartement a pris feu voilà quelques mois la prenant au piège avant un sauvetage in extremis ; elle a été grugée jusqu’à en être ruinée par une chevalière d’industrie de soins à domicile ; la maladie poitrinaire rôde depuis plus de 80 ans…

« Attends-moi »

Pourtant, il y eut toujours une torchère pour apparaître dans les ténèbres. Madeleine Riffaud a de la chance – c’est l’alliée des bons journalistes. La chance, aujourd’hui, prend le visage de Jean-David Morvan, scénariste de bande dessiné. Il est devenu, par hasard et tout naturellement, l’un de ses anges gardiens. Il transsubstantie la vie de Madeleine en BD, écoutant la géniale gisante égrener ses souvenirs. Il vient d’avoir un enfant. Madeleine sera la marraine. Cent ans les séparent. Et par une opération d’ordre chamanique, le nourrisson, dans un siècle, continuera de faire vivre la figure indocile et indignée ce cette femme farouchement aimante.

En témoigne l’un de ses plus beaux poèmes, La Lettre de Béthune, qui passe en revue tous les jours de la semaine, en hommage aux mineurs grévistes enfermés, en 1947-1948, dans la prison de cette sous-préfecture du Pas-de-Calais. En voici la première strophe :