28 mars 2025

Sandra Reinflet ou l’hospitalité radicalepar Antoine Perraud, journaliste

Portrait de la photographe et autrice Sandra Reinflet, lauréate du prix Roger Pic 2020 et administratrice de la Scam.

Il y a chez elle, jusqu’au bout des ongles – cela va de son maintien à sa façon de s’exprimer –, un alliage rare : le souci des autres et celui de sa liberté. L’empathie et l’affranchissement. L’autrice et photographe Sandra Reinflet ne s’est jamais vécue comme en prise directe avec les Muses, aux fins de se consacrer à l’art pour l’art. Émettrice attentive à la réception de son œuvre, elle se consacre aux « publics sensibles », c’est-à-dire éloignés de la culture, pour des raisons géographiques, sociales ou économiques.

Pas question pour autant de se livrer, pieds et poings liés, à la demande sociale, ni de se faire la simple porte-parole d’une cause dont ses créations seraient l’étendard. Si son travail est politique, Sandra Reinflet n’entend pas en assurer le service après-vente sur ce terrain-là.

D’où son mélange de sidération et de perplexité lorsque lui tomba sur le râble une affaire, fomentée par l’extrême droite, ayant mis sous les feux de l’actualité – ce dont elle se serait volontiers passée – son exposition sise dans la basilique cathédrale de Saint-Denis : « Nouvelles Reines ».* Face aux trente-deux dames de France inhumées dans cette nécropole royale, la photographe a mis en images trente-deux habitantes contemporaines, rencontrées à Saint-Denis et à Aubervilliers, à la suite d’ateliers réalisés avec diverses structures sociales locales.

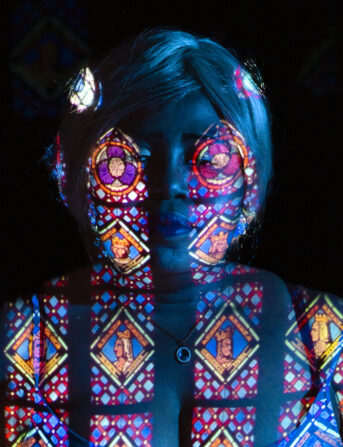

Une fois établie la confiance, ces Dionysiennes et ces Albertivillariennes ont accepté de poser pour l’artiste, qui entendait saisir le parcours et la personnalité de chacune de ces « néo-souveraines » méconnues, repérées dans les plis précaires de la banlieue nord. Une telle révélation – ne parle-t-on pas de révélateur en photographie ? – s’accompagne, dans la basilique, de la projection, sur ces portraits du XXIe siècle, de fragments de vitraux médiévaux représentant les reines historiques, donnant à cette série de clichés une épaisseur temporelle doublée d’une beauté hybride, étrange ; une beauté à la fois si profane et un rien sacrée : trente-deux femmes mosaïques devenues. Ainsi le morcellement apparaît-il réparateur, à la manière du « Kinsugi », cet art japonais qui consiste à recoller des poteries en miettes avec de la feuille d’or, les rendant alors plus précieuses qu’avant la casse.

Le clergé catholique, si sensible à la question de l’incarnation, a trouvé le projet à son goût. Rendre visible l’invisibilité de citoyennes de peu d’aujourd’hui, drapées de teintes immémoriales héritées des maîtres verriers de jadis : quoi de plus chrétien, si l’on songe à une certaine nativité, dans la pauvreté de la Bethléem d’il y a deux mille vingt-cinq ans ?…

Alors que la haine d’autrui prospère en l’absence de l’Autre, c’est à la rencontre de celui-ci que nous convie l’art de Sandra Reinflet

Antoine Perraud

Cette vision bien tempérée n’a pas effleuré une poignée d’activistes postfascistes obsédés par un morceau de tissu qui met l’esprit public en émoi depuis une trentaine d’années : le foulard – hijab –, souvent appelé « voile », que portent certaines femmes musulmanes pour couvrir leur chevelure, leurs oreilles et parfois leur cou. Or sur les trente-deux « Nouvelles Reines », deux arboraient, tout naturellement, cet attribut islamique.

Près de six mois après l’inauguration de l’exposition en septembre 2024, la guerre fut déclarée, au mois de mars, par quelque pan de la fachosphère. Les mots habituels de la panique morale furent lâchés sur les réseaux sociaux : « Propagande immigrationniste », « blasphème » et tutti quanti. Le 11 mars, des séides d’un groupuscule d’ultradroite joignaient le geste à la parole en déboulant pour s’en prendre à trois portraits.

Sandra Reinflet n’est toujours pas revenue de cette irruption de la haine. Elle vit à Saint-Denis, ville riche de ses différences, où la plupart des habitants, comme presque tous les enfants dans les écoles, ne remarquent ni ne mentionnent les signes distinctifs – vêtements ou couleur de peau : « Ce n’est pas un sujet », remarque-t-elle en souriant. Et d’ajouter : « Au point que parfois, cela manque à la description dans le récit d’un élève revenant de l’école. L’hétérogénéité passe pour naturelle, quand on habite sur place. Ce sont des regards extérieurs, à la manière de cartes postales mal intentionnées, qui s’alarment, en toute méconnaissance de cause, comme lors de la campagne abominable que nous avons vécue. »

Notre artiste a voulu mettre en avant le courage, la résolution et l’ardeur de femmes résilientes, cernées par les violences ou luttant contre le virus du sida. Son approche, humaine, se révèle en définitive la même que celles d’autres séries entreprises. En particulier « Voie.x » (Prix Roger Pic 2020), magnifiques et poignants portraits d’artistes « sous contrainte », c’est-à-dire obligés et capables de créer, à coup de contournement et d’inventivité, malgré la censure ou le manque de moyen ; de la Mauritanie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée en passant par l’Iran.

Ainsi fut décelé, saisi et magnifié au grand angle le sculpteur mauritanien Oumar Ball, au milieu de ses oiseaux tressés de fer, tels des grillages qui prendraient vie pour s’envoler en s’émancipant et s’émanciper en s’envolant. Ainsi fut mis au jour l’artiste visuel et performeur papouasien Jeffrey Feeger, qui, en l’absence de galerie, expose sur un tronc d’arbre enjambant une rivière sa série de cailloux aux couleurs vives, à la manière d’un Petit Poucet qui jamais ne désespère d’être abandonné à son sort de démiurge vulnérable et laissé-pour-compte.

Outre la compassion, le regard de Sandre Reinflet semble toujours dévolu à une forme de dévotion. L’une de ses premières invocations photographiques, voilà bientôt quinze ans, s’intitulait « Je t’aime [maintenant] ». Il s’agissait de représenter vingt-quatre personnes chéries, ne serait-ce qu’un instant, depuis l’enfance. Voilà une sorte de cadran solaire émotionnel. Il récapitule les rencontres capitales qui ont constitué l’enfant née à Thionville le 11 novembre 1981, ayant grandi à Saumur, passée de l’hétérosexualité à l’homosexualité – cette dernière donnée biographique lui vaut des tombereaux d’injures, de menaces, ou encore de dénonciations auprès de l’Église, de la part de ses contempteurs surchauffés de l’extrême droite.

Une telle douche froide a forcément quelque chose d’oppressif. L’artiste est rassérénée par le soutien du monde catholique – non intégriste –, ainsi que du CMN (Centre des Monuments Nationaux), la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et de la Ville de Saint-Denis. Les institutions tiennent. Mais qu’en est-il de l’autocensure, ce baromètre interne qui alerte tout créateur en fonction de la météo politique ressentie, à l’heure de photographier ou d’écrire – Sandra Reinflet rédige les textes accompagnant ses prises de vue ; elle qui a publié trois livres-photos ainsi qu’un roman, Ne parle pas aux inconnus (JC Lattès, 2017).

Encore sous le coup de la fureur dont elle-même et son œuvre firent l’objet, la voici qui réfléchit à haute voix, à la fois alanguie et aux aguets, grave et sardonique, terriblement présente et déjà peut-être ailleurs, quand nous la rencontrons à la sortie d’un conseil d’administration de la Scam ; avant qu’elle ne file à un rassemblement prévu, à la Bastille, pour protester contre la misère budgétaire dans laquelle le pouvoir enfonce en ce moment la culture.

« J’avais eu un doute, explique-t-elle, au sujet de l’un des portraits de “Nouvelle Reine”, me demandant s’il serait accepté. Il l’a été sans problème. Une femme avait demandé à poser torse nu après avoir guéri d’un cancer du sein. On voit ses cicatrices. Dans une basilique cathédrale, je m’étais demandée si cette nudité, même habillée de la lumière des vitraux passerait… En revanche, je n’avais pas songé un seul instant au voile. J’ai photographié les femmes comme elles souhaitaient l’être, sans jugement ni influence. Naïvement peut-être, puisque je l’avais toujours fait jusque là sans que cela suscite de polémique. Sauf que l’époque change, et que la parole raciste se libère à un point que je n’avais jamais mesuré d’aussi près. J’espère que cette affaire ne modifiera pas inconsciemment mon regard sur mon travail. Me poser la question la prochaine fois serait une forme de victoire consentie à l’extrême droite. Comment arriverai-je à ne pas me laisser effleurer par un tel repli régressif lors de mon projet suivant, à Rouen par exemple, avec des femmes là encore marquées par leur territoire, leur lieu de vie et les influences qui en résultent ? »

Autre programme en cours, soutenu par la DRAC, au sud des Vosges, dans ce Grand Est gangréné par le vote lepéniste : « Lieux communs. » Sandra Reinflet entend interroger la disparition d’espaces collectifs comme les cafés et les commerces, mais aussi liés aux services publics : les gares, les bureaux de postes, les transports, les hôpitaux. De ce fait, ne seront photographiés que des lieux personnels, individuels, particuliers, à travers des fenêtres. Tout devrait renvoyer au désert qui croît et sur lequel s’indexe le vote extrémiste et raciste : « Abandonnés et délaissés, les habitants ont l’impression que l’argent qui n’arrive plus jusqu’à eux est détourné. Par les immigrés qu’ils pensent assistés. D’où une recherche de boucs émissaires instrumentalisée par l’extrême droite. Se déploie du coup un racisme en l’absence de victimes du racisme : les racisés. Dès que ceux-ci s’incarnent, deviennent vos voisins, les condisciples de vos enfants à l’école, comme à Saint-Denis, le racisme reflue. »

Alors que la haine d’autrui prospère en l’absence de l’Autre, c’est à la rencontre de celui-ci que nous convie l’art de Sandra Reinflet. Et ce, sous forme de portraits. Non pas de morts, comme l’art funéraire égyptien du Fayoum, mais de vivants que trop d’entre nous, désormais, voudraient sinon morts, du moins exclus, refoulés, relégués, voire déportés.

Dans ses photographies comme dans ses textes, Sandra Reinflet offre une hospitalité symbolique à ses prochains, à la façon d’une mère aubergiste des arts visuels procurant à chacune et à chacun sa chambre claire. Ainsi va sa reconnaissance, dans tous les sens du terme.

* L’écume de la polémique en ferait oublier l’essentiel : l’exposition est ouverte jusqu’au 27 avril 2025.

Par ailleurs, VoiE.X sera exposée du 5 juin au 31 août 2025 au Château d’eau – Château d’art de Bourges