Petite histoire du 5 avenue Vélasquez

Ce texte est extrait de l’étude historique et patrimoniale de l’édifice, rédigée en 2019 par l’historienne Chloé Demonet, et publié avec son aimable autorisation.

Un hôtel particulier issu de l’urbanisation parisienne

L’hôtel particulier situé au 5, avenue Velasquez a été construit au cours du troisième quart du XIXe siècle dans le contexte de l’urbanisation autour de l’actuel parc Monceau.

L’avenue Velasquez a été ouverte par la ville de Paris en 1861, à la suite du percement du boulevard Malesherbes. Elle débouche côté est sur le boulevard et côté ouest sur le parc. Elle est séparée des voies comme du parc public par des grilles établies à l’origine du projet de lotissement. À l’arrière de l’hôtel, le bâtiment de fond de cour donne sur l’ancienne impasse Malesherbes.

L’hôtel particulier du 5 avenue Velasquez n’est pas protégé au titre des monuments historiques, mais il se situe aux abords de plusieurs monuments, notamment à proximité immédiate du musée Cernuschi qui est, lui, classé. Il se trouve en outre dans le périmètre du site inscrit « Ensemble urbain à Paris » (6 août 1975). Il est signalé comme bien patrimonial dans le Plan local d’urbanisme.

Les terrains du parc Monceau

Au milieu du XIXe siècle, la « plaine Monceau » restait très peu urbanisée. Différentes opérations avaient vu la densification des quartiers proches de celui de l’Europe et de la Nouvelle Athènes, mais la zone autour de l’ancienne folie de Chartres restait à bâtir.

Ce parc avait été établi par le duc de Chartres, puis était passé dans l’héritage de Louis-Philippe. À sa mort, ses héritiers firent don des terrains à la ville de Paris.

C’est dans ce contexte qu’en 1854, le préfet Haussmann décide d’urbaniser la plaine Monceau en créant quatre grandes voies principales : le prolongement du boulevard Malesherbes jusqu’à la porte d’Asnières, l’avenue de Villiers de la barrière de Monceau à la porte Champerret, l’avenue de Wagram de la barrière du Roule au boulevard Malesherbes (porte d’Asnières) et l’avenue Niel. Celles-ci sont réalisées dès 1858.

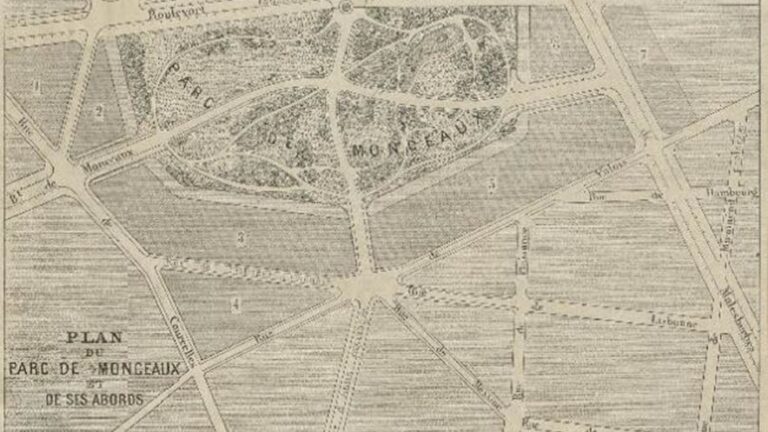

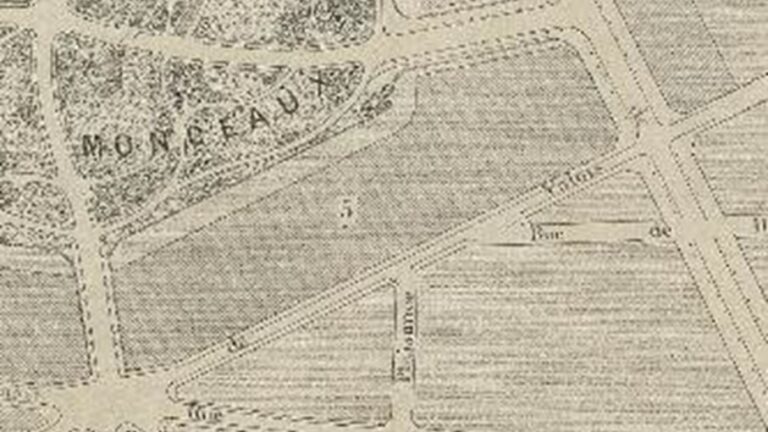

Autour de la folie de Chartres, il est décidé de réserver la périphérie sud à de nouvelles constructions tout en maintenant une partie de l’ancien jardin comme parc public. Six îlots à pourvoir en hôtels particuliers sont ainsi définis en périphérie sud du parc Monceau (et un septième au-delà du boulevard Malesherbes). L’avenue Velasquez est créée dans le cinquième îlot, situé au sud-est.

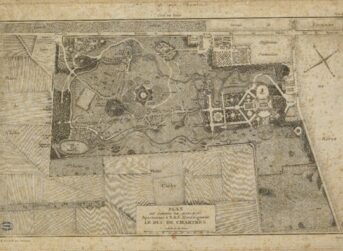

Plan du Parc de Monceau et de ses abords (les parties en grisé et numérotées « désignent les portions de terrains destinées à recevoir la construction d’hôtels particuliers) – BHVP 1-EST-1984

Dans cette opération, les frères Pereire s’occupent de créer les voies secondaires et font réaliser, par Gabriel Davioud, les grilles de clôture magnifiquement ouvragées du côté du parc et du boulevard. Les futurs propriétaires sont d’ailleurs tenus au remboursement des frais d’établissement de ces grilles. C’est ce qui est stipulé dans l’acte de vente du terrain qui va accueillir l’actuel hôtel au 5, avenue Velasquez.

La construction de l’hôtel particulier

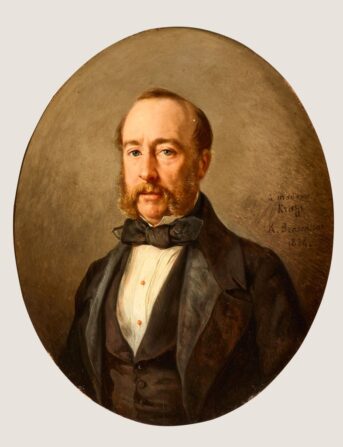

L’acquéreur du terrain est Wilhem (Guillaume) Krafft, un baron allemand installé à Reims et devenu l’associé de Louis Roederer. Ayant épousé Emma Mumm en 1852, ses affaires l’enrichissent et lui permettent d’acheter un hôtel particulier à Reims, un château à Hermonville, puis le terrain à proximité du parc Monceau, en juin 1868.

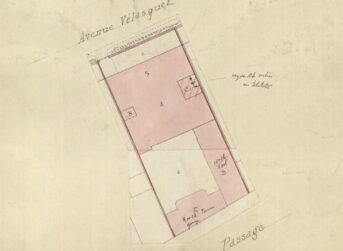

C’est lui qui fait construire l’hôtel particulier, pour y résider avec sa famille. L’acquisition porte sur « une partie de terrain propre à bâtir sise à Paris, huitième arrondissement d’une superficie de 1139 mètres 99 centième prise dans un îlot plus considérable provenant de l’ancien parc Monceau et tenant par devant à la rue de Valois du Roule (appelée ultérieurement la rue de Monceau), à gauche à la voie d’accès au nouveau jardin de Monceau par l’avenue de Messine, au fond du jardin et à la voie d’entrée dans le jardin par le boulevard Malesherbes et à droite audit boulevard ». Le contrat précise qu’il doit « rembourser au vendeur qui avait fait établir des grilles uniformes pour la clôture des terrains sur le jardin public et des allées de sortie » (cf. contrat du 10 juin 1868 -Fargues, notaire à Reims).

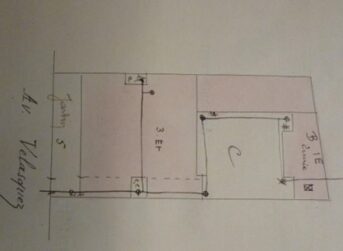

L’hôtel est probablement en construction en 1869, au moment où la rue nouvellement créée prend son nom d’avenue Velasquez. Si le nom de l’architecte et les plans d’origine n’ont pu, dans l’état des recherches en 2019, être identifiés, il apparaît des actes immédiatement successifs que le plan masse actuel est très proche des dispositions originelles : un « hôtel en façade sur l’avenue. Rez – 1 et carré – 2e mansardé. En fond de cour, dépendances. Contenance 1262m23 ». Il comporte également une aile en retour.

La construction est certainement achevée en 1873, lorsque l’immeuble est raccordé au réseau de traitement des eaux du côté de l’impasse.

De Krafft à Chauchard, les propriétaires de l’hôtel particulier

Moins d’une dizaine d’années après l’achat du terrain du parc Monceau, Guillaume Krafft décède. C’est sa veuve, Emma Mumm, qui hérite de l’hôtel particulier en 1877. L’inventaire après décès concerne les meubles, objets, tableaux, etc., contenus dans l’hôtel et faisant partie de la succession. S’il ne fournit pas d’indication quant au bâti lui-même, il est fait mention des différentes pièces de l’hôtel particulier. Leur nombre et leurs fonctions attestent d’une riche demeure élaborée pour les besoins d’une bourgeoisie très aisée, avec des espaces de service, de réception, de vie intime. Les espaces de services occupent le rez-de-chaussée semi-enterré, les combles et les dépendances. Le premier étage de l’hôtel concentre les espaces de réceptions, laissant et le deuxième les chambres et cabinets de toilette de la famille.

On ne compte pas moins de huit chambres de domestiques (et deux pour les cochers), des cuisines, offices, laverie, etc., situés au rez-de-chaussée bas. Au rez-de-chaussée de l’aile en retour se trouve la remise des voitures, tandis que les chevaux sont regroupés dans le bâtiment de fond de cour, dédié aux écuries. Il n’en est pas fait mention dans l’inventaire après décès car les stalles et équipements des écuries sont alors considérés comme biens immeubles par destination.

L’étage noble du corps principal comporte, après le vestibule se situant au niveau du grand escalier, une : « salle à manger, véranda, fumoir, salon de passage, petit salon ». La véranda fait certainement référence au monumental bow-window en avancée sur la cour intérieure. Bien qu’ayant toutes les caractéristiques d’un ouvrage hors-œuvre ajouté à la conception initiale, il apparaît ainsi comme immédiatement postérieur à la construction [voir infra, « L’évolution du bâtiment »].

La « galerie des tableaux » mentionnée dans la « prisée » correspond visiblement à l’étage de l’aile en retour. Elle comporte nombre de tableaux, esquisses, dessins, etc. Guillaume Krafft avait en effet une assez importante collection d’art, et notamment de nombreux dessins de Jacques-Raymond Brascassat dont hérite son fils qui en fait don à sa mort au musée des Beaux-Arts et au musée Le Vergeur de Reims.

L’existence d’une « galerie » est peut-être ce qui détermine par la suite l’homme d’affaire Alfred Chauchard à acheter l’hôtel particulier de l’avenue Vélasquez, où il amasse, lui aussi, de nombreuses œuvres.

Mais à la mort de Guillaume Krafft, sa veuve occupe encore l’hôtel pendant quelques années, avant de mourir à son tour en juin 1880. Ses trois enfants, héritiers pour chacun d’un tiers de l’immeuble, ne souhaitent pas le conserver, et le vendent au printemps suivant. L’acheteuse apparaît alternativement dans les actes comme Mme Bouvet ou Veuve Gellinard.

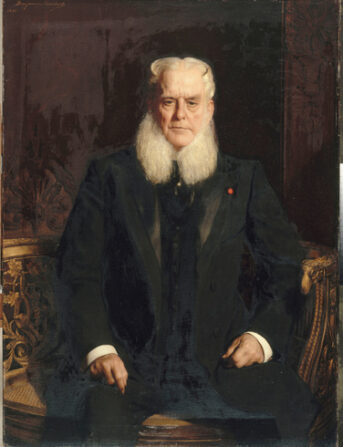

C’est en 1888 que celle-ci revend l’hôtel du 5, avenue Velasquez, sans visiblement y avoir fait de travaux d’envergure. Le nouvel acquéreur est un homme d’affaire célèbre, Alfred Chauchard, le fondateur des magasins du Louvre. Il vient de se retirer des affaires, et « se mue en philanthrope et en amateur d’art », partageant sa vie entre son château de Longchamp et son nouvel hôtel particulier.

C’est à l’occasion de cette vente que les actes fournissent la description la plus détaillée de l’immeuble :

1°. D’un corps de bâtiment en façade sur ladite avenue Velasquez, dont il est séparé par un parterre d’agrément et une grille, double en profondeur, élevé en partie sur caves et en partie sur étage demi-souterrain, de deux grands étages carrés, et d’un troisième étage mansardés comprenant:

Dans l’étage demi ensolé, un logement de concierge, cuisine, office des gens, lingerie, de nombreuses dépendances et un calorifère.

Au rez-de-chaussée, passage de porte-cochère, grande escalier d’honneur, trois salons, salle à manger et dépendances.

Au premier étage, salon de la famille, six chambres de maîtres, cabinets de toilette, salle de bains.

Au deuxième étage, chambres de maîtres et chambres de domestiques, garde- meuble.

2°. D’un bâtiment en aile à la suite du précédent, composé d’un rez-de-chaussée occupé par des remises pour six voitures et une sellerie ; surmonté d’une grande galerie de la hauteur des deux étages principaux du bâtiment précédent et chauffé par un calorifère spécial.

3°. D’un bâtiment au fond avec sortie sur l’impasse conduisant au Boulevard Malesherbes, élevé d’un rez-de-chaussée contenant des « boxes » pour vingt chevaux et d’un premier étage à l’usage des domestiques.

Ces bâtiments avec façade en pierre décorée de balcons et sculptures, occupent une superficie de six cent cinquante et un mètre environ.

4°. D’une grande cour entre ces bâtiments, d’une surface de trois cent soixante- douze mètres environ. Grande cave sous une partie de cette cour.

5°. Enfin, d’un parterre obligatoire ou jardinet au-devant de la propriété, fermé par une grille sur l’avenue Velasquez, d’une superficie de cent dix-sept mètre environ.

L’acte précise que la vente comprend les biens immeubles par destination : glaces, lambris, etc.

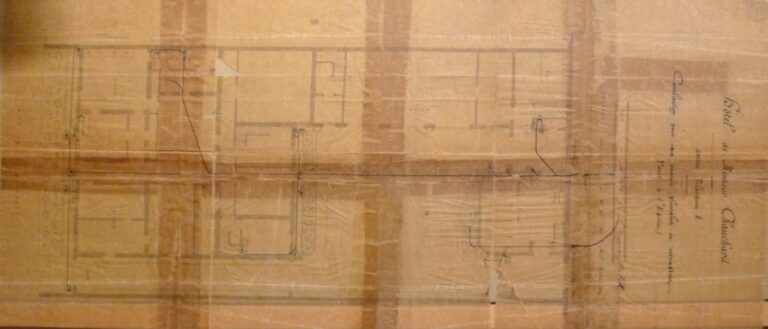

Le nouveau propriétaire réalise certains travaux de modification des intérieurs puisque, en 1889, à l’occasion de l’établissement d’une canalisation, l’hôtel est défini comme « complètement transformé ». Les travaux pour l’écoulement direct à l’égout sont achevés dès novembre de la même année.

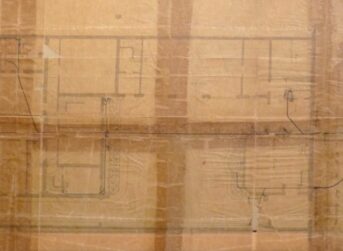

Hôtel de M. Chauchard, Canalisation pour eaux vannes, pluviales et ménagères, mars 1888 (plan du rez-de-chaussée bas)

À l’occasion de ces travaux d’assainissement, qui se poursuivent en réalité jusqu’en 1895, est fait mention d’un architecte mandataire pour le compte de M. Chauchard, A. Braen. C’est probablement lui qui réalise les travaux d’aménagement intérieur pour l’homme d’affaires. Ceux-ci semblent toutefois circonscrits à des équipements de confort, car entre la description figurant dans l’acte de vente et les plans ultérieurs, on ne note pas de différence notable dans l’organisation intérieure comme extérieure de l’édifice.

Les documents du cadastre et de l’assainissement à la toute fin du XIXe siècle le confirment : le corps principal est constitué de trois niveaux et combles, l’aile est ne comporte qu’un étage sur rez-de-chaussée. Le bâtiment de fond de cour est constitué d’un rez-de-chaussée avec terrasse et est alors employé comme garage. Un bassin dans un petit parterre d’agrément souligne cette façade de fond de cour, qui comportait alors deux travées en avancée. Le sol est pavé.

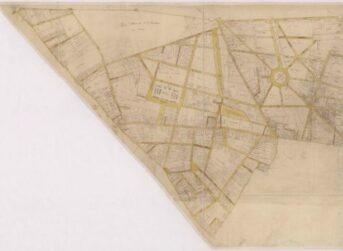

Situation sur le plan parcellaire de la ville de Paris à la fin du XIXe siècle

À l’aube du XXe siècle, le quartier Monceau est désormais entièrement urbanisé, comme attendu des opérations immobilières menées depuis les années 1860. Il attire des hommes d’affaires et collectionneurs, tel Henri Cernuschi, dont l’hôtel jouxte celui de Chauchard. Sa collection, donnée à la ville de Paris, sera maintenue dans l’hôtel transformé en musée.

Au n°5, le fondateur des magasins du Louvre rassemble également une très importante collection de peintures. Si les critiques de l’époque l’accusent d’un désir de possession et de démonstration plutôt que d’une réelle érudition artistique (« M. Chauchard aimait peut-être les honneurs plus que l’art », LARGUIER, 1938, p.161), toujours est-il qu’il parvient à acheter des œuvres emblématiques, grâce à lui conservées en France (on pense à l’affaire de l’Angélus de Millet, arraché aux américains). C’est d’ailleurs ce qui lui vaut l’obtention des différents grades de la Légion d’honneur, l’ultime échelon de Grand’ Croix lui étant octroyé pour sa promesse de léguer sa collection au Louvre.

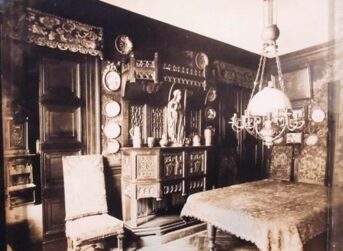

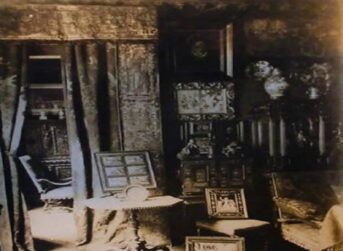

Ce transfert interviendra après son décès en 1909. Dans l’entre-temps, sa « galerie » était ouverte aux hôtes de marque qui étaient invités en son hôtel. Un article du Figaro en 1907 donne une idée de la magnificence des espaces de réception, des salons de l’étage noble à la galerie latérale :

« Dès le vestibule du grand escalier, des marbres vous accueillent, dont la blancheur chante sur l’accord atténué d’une admirable tapisserie. Puis les salons s’ouvrent, qui précèdent la célèbre galerie. Là, sur des meubles anciens ou des meubles de style, d’une ébénisterie impeccable, les objets d’art s’entassent en un désordre heureux […] »

« Une porte s’ouvre et, plus loin que deux autres pièces, la galerie principale s’étend […] » (ROGER-MILÈS 1907).

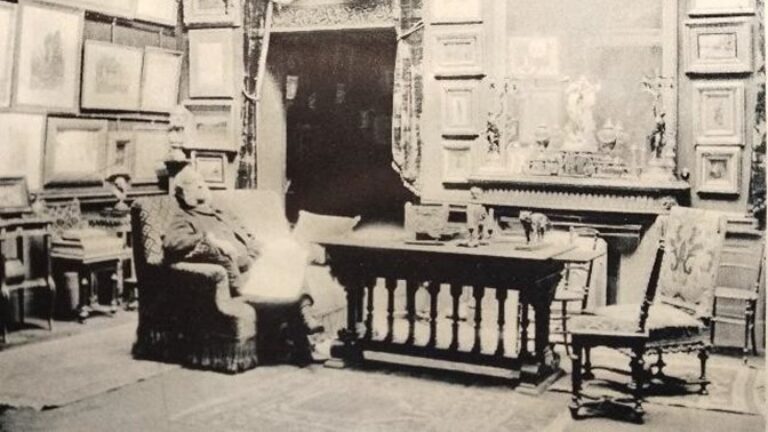

Galerie comme salons étaient surchargés d’œuvres, dans le goût du collectionnisme de l’époque. Quelques clichés réalisés dans l’hôtel, faisant partie de la mise en scène permanente orchestrée par Chauchard autour de sa collection et de sa propre personne, montrent les intérieurs de l’hôtel particulier.

Vues de la collection Chauchard au 5, avenue Velasquez : la salle à manger, un salon, la galerie.

La galerie était conçue comme un petit musée personnel, qui était ponctuellement ouvert aux hôtes de marque. Telle une galerie du Louvre en miniature, « cet espace de déambulation de plus de cent mètres carrés [est] par ailleurs doté d’un éclairage zénithal » (GUERDAT 2015, p.86).

Au décès de Chauchard, les œuvres devant être données à l’État sont rassemblées dans son hôtel pour inventaire. Un article du Temps décrit cette accumulation d’œuvres « dans le tout premier étage de l’hôtel avenue Velasquez. C’est ainsi qu’après avoir traversé plusieurs pièces encombrées de statues, statuettes, objets d’orfèvrerie, […] on arrive à une salle oblongue où sont exposés les chefs-d’œuvre de Millet, Corot, Meissonier, etc., qui vont enrichir nos collections nationales ».

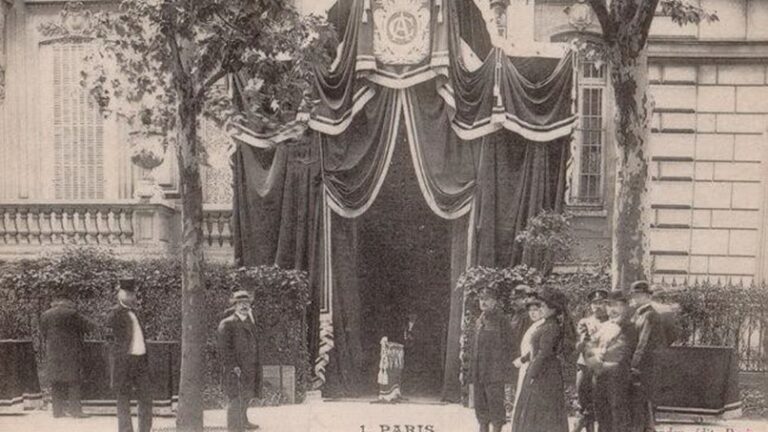

Le riche homme d’affaire prépare ainsi sa postérité, qu’il renforce par l’organisation d’obsèques grandioses. Il décède en juin 1909 et sa pompe funèbre est digne d’obsèques nationales.

Si la collection est donnée à l’État, la compagne de Chauchard, Mme Georget (dite Boursin), hérite de l’hôtel particulier du 5, avenue Velasquez. Mais elle ne souhaite pas le conserver. En 1911, l’immeuble est déclaré comme étant inhabité depuis 1909 ; seul y réside un concierge (dont la loge est au rez-de-chaussée bas) qui assure le gardiennage et les éventuelles visites dans le cadre de la vente.

C’est seulement en juin 1914, soit cinq ans après la mort de Chauchard, que l’hôtel est vendu à M. Daydé, un ingénieur en construction métallique, fondateur de la société Daydé et Pillé, connue pour avoir participé à la réalisation de fameux ouvrages d’art, mais aussi de différentes gares et du Grand palais.

Celui-ci fait donation de l’immeuble à ses deux enfants dès 1920, quatre ans avant son décès.

À la date de la donation, un des enfants réside dans l’hôtel de la rue Vélasquez ; il s’agit donc de la maison familiale. D’ailleurs, le père y décède en 1924 (Le Gaulois, 14 novembre 1924).

Mais quelques années plus tard, les frères Daydé décident de louer l’hôtel particulier à une société, ce qui entraîne des modifications dans l’organisation même de cet immeuble initialement conçu pour un usage résidentiel.

Transformation en bureaux pour la Warner

En 1938, les héritiers Daydé, propriétaires du 5, avenue Vélasquez, contractent un bail locatif avec la société Warner, célèbre société de production cinématographique fondée en 1923 et qui s’installe alors à Paris (Levée d’option en exécution d’un contrat crédit-bail…, 29 juin 2009, p.19).

.

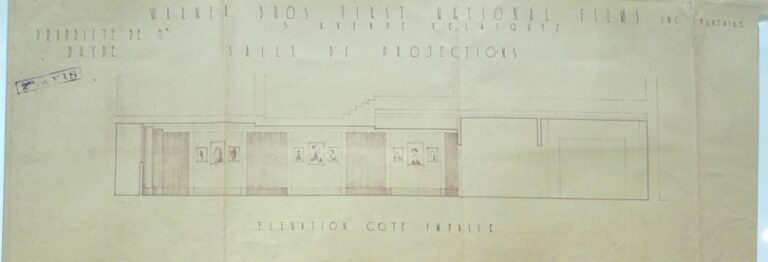

Le changement d’usage implique des travaux de transformation pour l’installation de bureaux. En outre, la société souhaite installer un « dépôt de films et un atelier de façonnage du celluloïd », ainsi qu’une salle de projection dans le bâtiment en fond de cour.

Mais ces projets posent deux problèmes. D’une part, l’immeuble est grevé d’une servitude « d’habitation bourgeoise », selon les termes du contrat de cession de 1861 entre la ville de Paris et les frères Pereire. Il s’agissait en effet de créer un quartier résidentiel et cossu en lisière du parc Monceau, loin de toute préoccupation industrielle. D’autre part, la dangerosité des matières utilisées dans l’atelier projeté et le caractère inflammable des films cinématographiques paraissent incompatibles avec le caractère architectural de l’édifice comme avec le voisinage immédiat du musée Cernuschi, et la proximité du musée de Camondo. Le projet fait même l’objet d’un article dans Le Matin qui titre, le 28 mai 1938, après le lancement de l’enquête publique : « Le musée Cernuschi et le musée Camondo sont en danger ».

Après le refus d’une première demande, les frères Daydé déposent un nouveau dossier pour l’obtention d’une tolérance de servitude. Ils renoncent à l’atelier et au dépôt de films, comprenant bien que cette partie du projet n’est pas acceptable. Ils sollicitent l’autorisation

« d’installer des bureaux, à l’exclusion de tout dépôt de films, dans leur immeuble 5, avenue Vélasquez ». La tolérance est soumise au versement, à la ville de Paris, d’une redevance annuelle. Dans ces conditions, et puisque l’« installation n’est pas de nature à porter atteinte au caractère esthétique du parc Monceau », la dérogation est finalement accordée à l’été 1938.

Le projet de transformation des intérieurs est confié à un architecte, L. Duhayon. Il s’agit de créer un ensemble de bureaux, ainsi qu’une « salle cinématographique privée, de démonstration », dans le bâtiment de fond de cour. D’après les plans, les travaux de mise en place des bureaux consistent essentiellement en création de cloisons dans le rez-de-chaussée bas et le deuxième étage et l’installation de sanitaires. Ils n’impactent pas la structure même du bâti. La salle de projection prend place dans l’ancien bâtiment des écuries, alors utilisé comme garage. L’avancée sur cour semble avoir déjà disparu à cette date. Ces aménagements sont achevés en octobre 1938.

L’intervention de l’architecte est mise à profit pour effectuer le renforcement des caves, dans le cadre de la défense passive (AD75, VO13 305, Permis de construire ; le 13 juillet 1938, la loi de défense nationale sur l’organisation de la nation en temps de guerre renforce le texte de 1935 sur la défense passive. Dans ce cadre, les caves d’immeubles, notamment ceux de moins de quatre étages, sont renforcées). Les caves concernées sont celles situées côté ouest du corps principal.

La Scam s’installe au 5 avenue Vélasquez

Il n’est pas fait mention d’autres travaux d’envergure avant l’arrivée de la Scam, soixante ans plus tard. Lorsqu’elle achète l’hôtel particulier, « aucune construction ou rénovation concernant l’immeuble n’a été effectuée dans les dix dernières années ». Entre-temps l’immeuble a été occupé par des bureaux bancaires, qui se sont déployés dans l’ensemble de l’édifice et notamment dans le bâtiment de fond de cour, entraînant la disparition de la salle de projection de la Warner.

Dès 1999, la Scam envisage des transformations des locaux pour les adapter à ses activités et notamment une « salle polyvalente multimédia » qui aurait impliqué la démolition de planchers et la disparition d’un escalier de liaison dans le corps principal. Si la demande est classée sans suite, le projet est certainement modifié car l’auditorium est bien réalisé par l’agence Wilmotte en 2000-2001.

Le même architecte a réalisé, en 2000, le réaménagement complet de la cour intérieure et de la terrasse en toiture du bâtiment de fond de cour. Ce bâtiment est modifié en façade en 2012, avec la transformation d’une baie en porte et la mise en place d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite côté cour. L’intervention la plus récente a concerné le ravalement de la façade Est sur cour.

La construction et l’aménagement

L’hôtel particulier qui abrite la Scam a été construit au XIXe siècle lors de l’expansion de l’urbanisation autour du parc Monceau.

1858 De nouvelles voies de la plaine Monceau sont réalisées, avec le prolongement du boulevard Malesherbes, dans le cadre de l’urbanisation souhaitée par le préfet Haussmann dès 1854. Les frères Pereire, hommes d’affaires influents sous le Second Empire, participent à l’opération immobilière et à la vente des terrains pour les voies secondaires.

1861 En janvier, Émile Pereire acquiert des terrains issus de l’ancien parc du duc de Chartres, vendu par la ville de Paris. En effet, la ville est devenue propriétaire après le désistement des héritiers de Louis-Philippe de leurs droits sur le parc Monceau. Une partie reste à usage de jardin public, tandis que les terrains périphériques sont cédés pour y construire des hôtels particuliers. C’est à cette époque que s’ouvre la future avenue Vélasquez, tracée par Émile Pereire dans le cadre de l’opération immobilière autour du parc Monceau.

1868 En juin, le baron Wilhem Krafft achète un des terrains à bâtir à proximité du parc Monceau, sur lequel il fait construire un hôtel particulier. Il est chargé de rembourser les frais d’établissement des « grilles uniformes pour la clôture des terrains sur le jardin public et des allées de sortie », installées par le vendeur, Émile Pereire.

1869 L’avenue Vélasquez prend son nom actuel.

1873 En juillet, le branchement aux égouts de l’immeuble est réalisé vers l’impasse Malesherbes.

1898 La description de l’immeuble faite par le service de l’assainissement indique la présence d’une cour pavée et d’un jardin.

1900 À cette date, selon le cadastre de Paris, l’aile Est ne comporte qu’un étage sur rez-de-chaussée. Le bâtiment de fond de cour, utilisé comme garage, est constitué d’un rez-de-chaussée avec terrasse.

1911 Les notes ajoutées à la description de l’immeuble par le service de l’assainissement précisent qu’il y a une fontaine dans la cour.

1947 Une cuve à mazout de 10 000 litres est installée dans l’hôtel particulier.

1999 En décembre, la Scam, devenue propriétaire depuis 1998, effectue une déclaration de travaux : remplacement des portes fenêtres, réaménagement d’une cour intérieure et d’une terrasse, aménagements extérieurs par l’architecte Jean-Michel Wilmotte.

2000-2001 Des travaux d’aménagement supplémentaires sont réalisés et l’auditorium Charles-Brabant est créé par Wilmotte dans l’ancienne galerie. Le 11 Octobre 2000, Catherine Tasca, ministre de la Culture, inaugure la maison des auteurs et autrices.

2012 Un élévateur pour personnes à mobilité réduite est aménagé dans la cour.

2023- 2024 La Scam entreprend d’importants travaux pour agrandir les espaces dédiés aux auteurs et autrices, notamment le réaménagement de l’auditorium Charles-Brabant, celui de la médiathèque/espace de travail et la création du salon Madeleine Riffaud, d’un club des auteurs et de deux studios pour l’image et le son.

19 septembre 2024, la Scam inaugure ses nouveaux locaux.

Les propriétaires successifs

Collectionneurs, industriels, hommes d’affaires, héritières et héritiers se sont succédé durant plus d’un siècle entre les murs de cet hôtel particulier

1868 Le baron allemand Wilhem Krafft, qui a fait fortune en France dans le champagne, est le premier propriétaire de l’hôtel particulier qu’il fait construire sur le terrain acquis auprès d’Émile Pereire.

1877 Après le décès du baron Wilhem Krafft, sa veuve Emma Krafft, née Mumm, hérite de l’hôtel construit pour la famille.

1880 Décès d’Emma Kraff.

1881 Les trois héritiers vendent l’hôtel particulier, estimé à 1,5 million de Francs, à Madame Marguerite-Marie Bouvet, veuve Gellinard.

1888 Madame Gellinard vend ensuite le bâtiment à Alfred Chauchard, homme d’affaires, collectionneur d’art et fondateur des Grands Magasins du Louvre.

1909 Alfred Chauchard meurt. Il sera honoré à Paris par des funérailles grandioses. Après sa mort, sa collection de peintures et de sculptures entrera au musée du Louvre.

Sa maîtresse, Marie Georget, dite Mary Boursin, hérite de l’hôtel et le met en vente. Seul un concierge restera sur place pour assurer la surveillance et les visites. L’hôtel particulier sera inhabité pendant de très longues années.

1914 Mary Boursin vend le bâtiment à Henri Daydé, ingénieur et industriel, constructeur de nombreux ouvrages d’art dont le pont Bir-Hakeim (1903-1906) à Paris.

1920 Henri Daydé fait donation de l’hôtel particulier à ses deux enfants, Jacques et René. Il meurt en 1924.

1938 Au printemps, les héritiers Daydé contractent un bail locatif avec la célèbre société de production cinématographique Warner Bros., qui souhaite s’installer à Paris.

Le changement d’usage implique des travaux de transformation pour l’installation de bureaux. En outre, la Warner prévoit un « dépôt de films et un atelier de façonnage du celluloïd », ainsi qu’une salle de projection dans le bâtiment en fond de cour.

En juillet, la demande essuie un premier refus au motif que l’immeuble est grevé d’une « servitude d’habitation bourgeoise » selon les termes du contrat du 1861 établi entre la ville de Paris et les frères Pereire. De plus, le bâtiment ne peut accueillir de produits et objets inflammables. Les frères Daydé renonçant à l’atelier et au dépôt de films obtiennent finalement une dérogation pour cette tolérance, contre le versement d’une redevance annuelle à la ville de Paris.

En octobre, les travaux de construction de la salle de projection sont achevés. Les bureaux sont installés par cloisonnement des pièces existantes. Le projet est conduit par l’architecte Louis Duhayon.

1972-1984 L’hôtel est occupé par l’Union Générale Cinématographique (UGC).

1988-1993 La direction générale de la Bred s’installe à son tour dans l’hôtel.

1998 L’immeuble est racheté à la famille Daydé par La Banque Populaire Rives de Paris (ex Bred)

À l’étroit dans ses locaux de l’hôtel de Massa, siège de la Société des Gens de Lettres (SGDL) qui l’abrite depuis sa création en 1981, et souhaitant bénéficier d’un auditorium pour projeter les films de ses membres, la Scam souscrit une crédit-bail immobilier avec le propriétaire de l’immeuble.

2009 Acquisition définitive du 5, avenue Vélasquez, par la Scam.