Michaël Zumstein est photographe, chef opérateur et réalisateur. Il travaille pour la presse en Afrique pendant 20 ans. Lauréat de grands prix pour son travail sur la guerre en Centrafrique, il se consacre ensuite au documentaire. Il réalise Le Tribunal militaire contre la Police (2020), Ils peuvent prendre notre soleil (court métrage, 2022). Pour son film Il faut ramener Albert, il est lauréat d’une Étoile de la Scam, remise lors du Festival Vrai de Vrai 2023.

Se poser la question de la transposition du réel, c’est immédiatement susciter l’envie de la déconstruire car ma conviction est qu’il n’existe pas un réel mais des réels. Rendre compte dans un film documentaire des réels que je perçois, c’est savoir les regarder, les choisir, les créer et plus tard au montage, les organiser.

Mais tout d’abord, un détour par le journalisme, d’où je viens. Le journalisme de presse écrite, qui a publié un certain nombre de mes reportages, a une pratique déontologique guidée par la boussole de l’« objectivité ». Donner des clés de compréhension du monde et en faire le récit sans omettre toute la complexité du réel. Rajoutons le contradictoire qui doit avoir sa place pour donner à comprendre un événement ou une analyse.

La pratique de la photographie à l’intérieur du journalisme complexifie la réflexion autour du réel. Une photographie raconte toujours un moment de réel, rarement des réels multiples.

Michaël Zumstein

Le contradictoire à l’intérieur de la même photo, est bien sûr, lui aussi, sujet à de multiples interprétations.

Lorsqu’en 2014 à Bangui, en Centrafrique, je me trouve face aux Antibalakas très nombreux qui attaquent des familles musulmanes du quartier du PK12, c’est du côté des victimes des violences que j’ai documenté le dit réel. J’ai donné à voir un côté du conflit. Et c’est de cette place là (comme on pourrait dire d’où je parle) que je montre. Je me laisse guider par ma sensibilité à saisir une ligne de fuite, par la composition d’une scène et des personnages qui l’habitent, par des paroles et des sons.

Se poser physiquement d’un côté ou de l’autre, exclure ou inclure un personnage ou un élément d’un cadrage, c’est choisir une réalité plutôt qu’une autre.

Le réel, c’est ce que je vis. C’est donc parfaitement subjectif.

C’est aussi pour affirmer plus encore cette subjectivité, qu’après plus de 20 ans de photo-journalisme, je me suis lancé dans la réalisation d’un documentaire sur ma famille maternelle: “Il faut ramener Albert” (Squawk Productions). Le film rend compte de la quête de Colette, Nicole et Roger, une fratrie âgée qui cherche par tous les moyens, en 2021, à rapatrier en France le cercueil de leur frère. Albert est mort au combat pendant la seconde guerre mondiale et est enterré au cimetière militaire de Oran, ville dont ils sont originaires.

Au début du tournage, je ne voulais rater aucune situation. Je ne cherchais plus à être objectif, mais plutôt à être exhaustif.

Je “collais” mes personnages, les accompagnant à chaque déplacement. Je filmais tous les coups de téléphone à l’administration. J’enregistrais d’interminables réunions de famille. Mais ces scènes mises bout à bout ne faisaient pas un film.

J’ai vite ressenti que ni l’objectivité ni l’accumulation angoissée des rushes n’avaient à voir ce que j’étais en train de faire, à savoir, justement, transposer le réel.

Michaël Zumstein

Mes deux producteurs, Juliette Guigon et Patrick Winocour, m’ont alors subtilement suggéré d’interroger ma place dans le film et de l’assumer. Je pouvais regarder le réel, n’en filmer que des morceaux, interagir avec les personnages et voir le réel se métamorphoser du simple fait de ma présence ou du fait de mes intentions. Je pouvais raconter une histoire telle que je la voyais et me libérer de l’exhaustivité.

Je devais non seulement affirmer ma place en prenant la parole dans le film mais je pouvais aussi proposer des scènes documentaires dans lesquelles frère et sœur pourraient se révéler, exprimer leur chagrin ou leur détermination autrement qu’en me racontant leurs souvenirs d’enfance assis dans leur canapé. C’était aussi une façon de passer un contrat avec les spectateurs en leur indiquant que c’était mon regard sur l’histoire de ces trois personnages, ma façon de les voir, de les comprendre, mon envie de les montrer. Il n’était pas plus question d’objectivité que d’exhaustivité.

Ainsi, pour une des séquences du film, je propose à Nicole et Colette de se rendre au cimetière de Bagneux où leur grand frère Albert sera bientôt enterré à côté de la tombe de leurs parents. Les deux sœur ne s’y seraient pas rendues sans ma suggestion. Mais une fois sur place, Colette en profite pour s’adresser spontanément à ses parents, décédés depuis plus de 30 ans. Il faut l’imaginer dans les grandes allées du cimetière se poster devant la pierre tombale du caveau familial, elle qui n’était encore jamais allée se recueillir sur leur tombe, et se mettre à leur parler. Avec tendresse et intelligence, elle les informe qu’Albert sera bientôt parmi eux, dans la tombe.

Je n’avais évidemment pas prévu cette prise de parole émouvante. Mes personnages ont donc évolué, ont improvisé et se sont appropriés cette séquence pour dire du vrai, du sensible à partir d’une situation pourtant provoquée ou mise en scène.

Avec “Il faut ramener Albert”, j’ai eu le sentiment que la puissance du réel s’exprimait le plus intensément à des moments que je n’avais pas prévus. Ce qui était important à mes yeux c’était de garder la première intention du film : Roger, Colette et Nicole veulent ramener le cercueil de leur frère Albert. De cette quête découle une métamorphose des personnages que j’accompagne. Ils peuvent s’appuyer sur le film dont ils sont les acteurs. Pour changer.

L’origine du film en est aussi l’illustration. Je suis chez Roger en repérages avec l’idée encore vague de filmer cette fratrie pendant le confinement. Peut-être est-ce la présence de la caméra qui incite Roger à confier un secret, un désir enfoui, une dernière volonté ? Faire revenir son frère.

Ainsi, le film se nourrit des personnages et à leur tour les personnages se nourrissent du film. Le tournage opère alors en révélateur de différents réels. Il ouvre le champ des possibles des personnages et fait advenir quelque chose en plus. Si tant est qu’on en ait l’intuition, qu’on sache le percevoir, et qu’on puisse le capter.

Le réel transposé c’est sans doute du billard à trois bandes : un regard posé sur une situation, ce réel qui rebondit sur cette attention documentaire pour aboutir à une troisième proposition, un autre réel encore.

Michaël Zumstein

S’il existe des réels pour le réalisateur, il faut aussi admettre qu’il existe plusieurs réels pour les personnages filmés. Ce qui importe serait donc de laisser la place entre la rencontre de tous ces différents réels et la sensibilité du réalisateur. De cette cristallisation peut naitre quelque chose : un film, une photographie à partir du regard unique de l’auteur. Admettre ce regard unique de l’auteur c’est pouvoir penser qu’il y a autant de réalités que d’auteurs.

Pour finir de répondre à cette question, “Comment transposer le réel ?”, je crois qu’on pourrait s’amuser à la reformuler ainsi : “comment imaginer le réel ?”

Michaël Zumstein est photographe, chef opérateur et réalisateur. Il travaille pour la presse en Afrique pendant 20 ans. Lauréat de grands prix pour son travail sur la guerre en Centrafrique, il se consacre ensuite au documentaire. Il réalise Le Tribunal militaire contre la Police (2020), Ils peuvent prendre notre soleil (court métrage, 2022). Pour son film Il faut ramener Albert, il est lauréat d’une Étoile de la Scam, remise lors du Festival Vrai de Vrai 2023.

Lauréats du Prix Nouvelles Écritures 2024 de la Scam, Marion Burger et Ilan J. Cohen nous embarquent dans l’aventure créative qui a donné naissance à « Empereur ». Une œuvre immersive qui explore avec poésie la perte d’une faculté, le temps qui passe, et le lien indéfectible entre un père et sa fille.

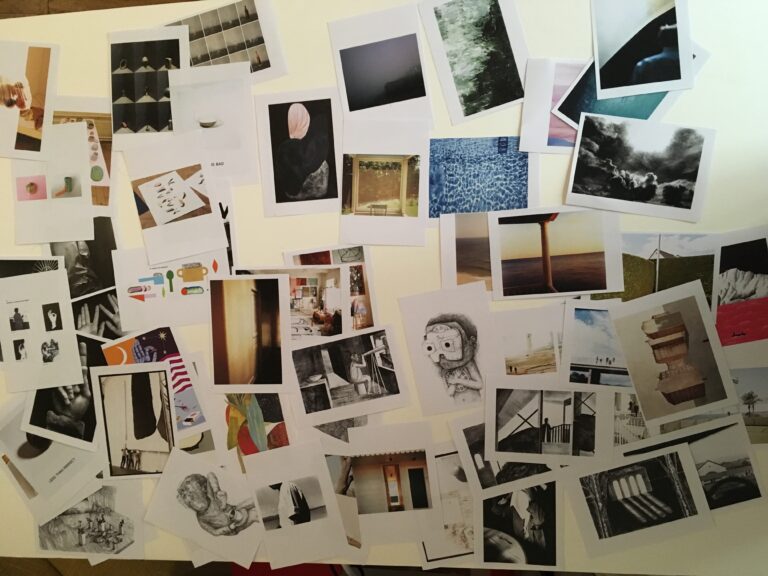

Nous avons retrouvé cette photo récemment, Ilan et moi. Elle a été prise en 2017, le jour où pour la première fois je présentais à Ilan les prémices de mes recherches pour EMPEREUR. Le projet avait déjà son titre, il parlait de mon père et de son aphasie, et de mon besoin de le comprendre, il parlait de ma perception poétique de son handicap. Mais rien n’était écrit. C’est ce jour-là, en découvrant cette constellation d’idées et de visuels, qu’Ilan a pensé à la réalité virtuelle comme médium, et que nous avons décidé d’écrire et de réaliser ce projet ensemble. Ce qui est assez incroyable quand nous regardons ce cliché aujourd’hui, c’est de voir que toutes les références présentes à l’époque se retrouvent dans le projet fini. Tout était là… sans les mots.

Avec du recul, je me rends compte que j’avais eu besoin de poser l’univers visuel avant même de poser le récit, sans doute fidèle à mon processus créatif intérieur mais à l’inverse de ma méthodologie habituelle, à savoir travailler à partir du scripte d’un auteur et en définir un monde.

En tant que décoratrice pour le cinéma, la transposition du réel est une question que je me pose régulièrement… Car d’un scénario que je dois traduire en décors, nait en moi une image floue, une sensation d’univers, un espace d’intuitions que j’ai besoin de traduire d’abord en une collection d’images de références. Il me faut un temps de recherche pour poser instinctivement mon regard sur ce qui me semble juste par rapport à ce que le texte m’évoque. C’est un démarrage créatif où je ne me pose aucune contrainte, simplement pour faire confiance à quelque chose de sensoriel dans ma créativité.

Souvent, au cinéma, on cherche à reproduire au plus juste l’idée du réel, pour y croire, pour qu’il n’y ait pas de place pour le doute, pour que ce théâtre d’image fonctionne et nous fasse entrer en empathie avec les personnages. En décor, on a très souvent cette responsabilité du réel, on pourra nous reprocher une mauvaise patine, ou un effet trop “carton pâte” qui pourrait sortir le film de son ambition réaliste.

Et pourtant… parfois le décor aide à sublimer une idée, un sentiment, en sortant subtilement ou non de son caractère “mimétique”.

L’étrange couleur d’un mur viendra appuyer le malaise d’une séquence, un motif ; un symbole peut servir de fil rouge visuel et guider le regard du spectateur… Autant de subterfuges pour guider l’émotion, exprimer un sentiment à travers l’image. On transpose alors un réel dans une gamme différente, une gamme aux codes graphiques propre au film, et à la vision de ses créateurs. L’univers d’un film est pour moi une essence particulière du réel, comme un extrait pur d’une vision artistique : une sélection de ce qui fait sens dans le réel pour raconter cette histoire-là, et pas une autre. C’est donc une question de choix, et de parti-pris. Parfois l’onirisme peut aider à faire ressentir une émotion de manière beaucoup plus puissante et plus vraie que le réalisme.

C’est de cette expérience de direction artistique que j’ai forgé mon regard et fait confiance à mes intuitions pour m’autoriser à écrire EMPEREUR. Cette histoire était si personnelle, qu’il m’a fallu du temps pour me lancer. Mais la nécessité pour moi que ce projet existe était trop forte, et je me suis lancée par le prisme encore une fois de l’association d’images, parfois incongrues. J’aime travailler en posant sur la table toutes ces inspirations, ces objets, ces lieux, ces souvenirs, ces mots-clés, en les faisant se rencontrer, grincer, s’accoupler et tout à coup faire sens.

Quand on regarde les images sur cette photo, il n’y a aucune trace du réel documentaire d’EMPEREUR, aucunes photos familiales, comme si je voulais absolument éviter de parler de cette intimité frontalement. Je voulais évoquer plus que montrer, faire ressentir plus que dire… Et c’est sur ce point que j’ai senti que nous serions parfaitement alignés Ilan et moi. Quand je lui ai parlé de mon envie d’un espace dessiné à la main, comme croqué, où tout ne serait pas représenté, il m’a avoué y avoir pensé. Nos sensibilités étaient alignées, notre collaboration évidente.

J’aime travailler en posant sur la table toutes ces inspirations, ces objets, ces lieux, ces souvenirs, ces mots-clés, en les faisant se rencontrer, grincer, s’accoupler et tout à coup faire sens.

Marion Burger

Je me souviens d’un entretien dans lequel Jean Renoir expliquait que peu de temps après le développement de fils à tisser plus fins qu’auparavant, l’industrie artistique de la tapisserie s’est rapidement éteinte. En cause : les représentations picturales tissées de ces nouveaux fils, devenues plus précises, perdaient en poésie. La transposition approximative virait au kitsch trop concret. Comme une sorte d’ancêtre de la “vallée de l’étrange”, théorie selon laquelle plus un être de synthèse – robot, 3D – est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent dérangeantes, voire monstrueuses.

Pour moi, la clé d’une transposition fertile du réel dans une démarche artistique réside dans l’écart qu’on laisse entre ce qu’on représente, et ce qui est évoqué par cette représentation. Cet écart entre le réel et sa transposition, c’est la liberté des spectateurs. C’est à eux, implicitement, de combler cette béance entre leur connaissance du réel, et l’interprétation qu’on leur en offre.

Plus cet écart est grand, plus leur rapport à l’œuvre gagnera en interactivité. Au contraire, plus cet écart se réduit, moins ils seront impliqués dans l’expérience artistique qu’on leur propose.

Par exemple, le son chez Fellini, c’est parfois juste un fond d’air et les bruits de pas de Mastroianni qui sifflote dans les rues de Rome, et même s’il manque 80% des autres sons de cette ville tout sauf silencieuse – on ne se pose pas la question. On entre dans une sorte de douce transe, tout impliqués qu’on est à traduire dans nos cerveaux cette proposition de transposition du réel.

En comparaison, un son direct hyper fouillé, où le moindre pigeon aurait son bruitage de battement d’aile, peut créer l’inverse d’une immersion, tant on manque de place pour s’approprier ce qu’on nous fait voir ou entendre.

C’est aussi pour moi la clé du secret de l’envoûtement des films tournés en Technicolor, avec ce spectre de couleur irréaliste. Ou des nuits filmées en pellicule, dont les noirs opaques invitent au mystère de l’invisible.

Lorsqu’on a commencé à penser l’histoire de Marion pour la réalité virtuelle, ce medium hyper-impliquant qui fait du spectateur un acteur, on s’est tout de suite dit qu’il fallait le plus possible fuir le réel.

Déjà, pour contourner les pièges techniques d’un traitement photo-réaliste trop chargé. Mais surtout pour proposer un voyage mental, proche du rêve : le monde n’y est pas tout à fait cohérent, mais on s’y trouve physiquement – et on doit agir. La place que représente sensoriellement notre propre corps, bien réel, dans l’espace virtuel de l’expérience, vient s’ajouter aux traditionnels effets de l’image et du son – et cette immersion incarnée en amplifie l’impact. Il faut donc rester particulièrement attentifs à l’équilibrage de ces effets, qui peuvent vite devenir très chargés.

Ce noir et blanc imparfait et évanescent nous est donc apparu comme l’écrin idéal pour inviter l’utilisateur à basculer doucement dans une cascade de souvenirs et de métaphores oniriques et suggestives. Nous avions l’intuition que plus on s’éloignerait du réel, et plus l’émotion aurait de place pour prendre racine.

Comment transposer le réel, alors ? Pour nous, la réponse serait “toujours approximativement”. Ce hors-champ de la réalité qu’on omet devient alors la place qu’on offre aux spectateurs.

Pour moi, la clé d’une transposition fertile du réel dans une démarche artistique réside dans l’écart qu’on laisse entre ce qu’on représente, et ce qui est évoqué par cette représentation.

Ilan J. Cohen

Marion Burger est décoratrice de cinéma et a travaillé sur de nombreux longs métrages. Ancienne diplômée de l’école de design Duperré, elle a toujours été attirée par la transversalité des médias créatifs. Son projet Empereur en réalité virtuelle, co-créée avec Ilan J. Cohen marque ses débuts en tant que réalisatrice.

Ilan J. Cohen débute dans le cinéma en tant que traducteur sous-titreur et technicien de plateau puis entame une carrière de premier assistant réalisateur sur plus d’une vingtaine de courts métrages et six longs métrages. Il a écrit plusieurs scénarios, dont celui d’Empereur avec Marion Burger. Ensemble, ils remportent le Prix Nouvelles Écritures 2024 de la Scam, le Prix de la meilleure réalisation dans la section Venice Immersive, à la 80ème Mostra de Venise (en septembre 2023) et le Prix Evaveo du meilleur film VR du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2024.

Artiste-chercheuse et cinéaste, Gala Hernández López articule la recherche interdisciplinaire avec la production de docu-fictions, d’installations vidéo et de performances sur les nouveaux modes de subjectivation spécifiquement produits par le capitalisme numérique. Elle examine d’un point de vue féministe et critique les discours et les imaginaires circulant dans les communautés virtuelles en tant que fictions symptomatiques d’un état du monde. Son film “La Mécanique des fluides” a remporté le Prix Scam de l’œuvre expérimentale 2023 et le Césars 2024 du meilleur court métrage documentaire.

Comment transposer le réel ? La réponse est en quelque sorte implicite puisque la question évite elle-même l’usage fréquent des verbes « représenter » ou « figurer ». Le verbe « transposer » signifie « faire changer de forme ou de contenu », selon le dictionnaire Robert, ou bien « placer réellement ou par l’imagination quelque chose dans d’autres conditions, dans un autre contexte », selon le Larousse.

C’est dire que reproduire le réel est déjà nécessairement le manipuler, le transformer : pour ainsi dire, il s’agit toujours d’une mise en fiction. Que faire donc avec le réel (au cinéma) ? Ou plutôt que faire du « cinéma du réel » ? Par le biais de quelles stratégies imaginatives peut-on « placer le réel dans un autre contexte » ? Peut-être devrions-nous nous demander d’abord pourquoi nous avons besoin de le faire ? Dans ce mouvement de formalisation, de recontextualisation et de narrativisation, nous retrouvons une forme de production de sens. Si l’on donne une nouvelle forme au réel, ce n’est pas pour le dissimuler ou pour l’effacer, mais au contraire pour mieux le voir et le comprendre, pour mieux le penser et le sentir.

Dans mon travail, ce qui m’intéresse précisément, c’est d’essayer d’appréhender comment le réel est composée de fictions et comment la fiction a le pouvoir de produire de la réalité. Et ce, aujourd’hui plus que jamais, dans notre monde construit par et avec des images. Quand le réel est tellement peuplé d’images et de toutes sortes de machines de vision, quand la réalité et sa représentation, la carte et le territoire, sont à ce point co-dépendants, entremêlés et confondus, une variété de régimes visuels s’impose afin de construire une image du réel qui sera donc dès le départ kaléidoscopique, composite. Il ne me suffit plus d’installer une caméra et d’enregistrer le monde, il me faut explorer différents supports et rendre visibles, sensibles, des interfaces, des dispositifs, des médiations de tout type. Dans mon dernier court-métrage, for here am i sitting in a tin can far above the world (2023), j’ai employé des images provenant de caméras de vidéo-surveillance, de jeux vidéo, de vlogs intimes trouvés sur YouTube, d’animations 3D, d’archives historiques tournées en pellicule ou en vidéo analogique, de magazines, de microscopes, de scanners et d’autres types d’imagerie médicale, de Google Maps, de plateformes d’échanges financiers, de reportages télévisuels. Cette forte hétérogénéité de sources et de médias qui caractérise également mon film précédent, La Mécanique des fluides (2022), loin d’être un geste créatif audacieux ou un simple exercice de style, se situe au plus près de mon expérience intime et quotidienne du réel et de la manière dont je conçois et éprouve le monde, inévitablement médié par des écrans et des technologies, par des « contenus », par des « visualisations » de données. À l’ère des réseaux sociaux où toute authenticité est en réalité artifice et mise en scène mesurée, l’indétermination entre le réel et sa fictionnalisation est manifeste et il me semble que le cinéma ne peut aujourd’hui que travailler à partir de celle-ci, en la réfléchissant, en problématisant cette indétermination fertile, fascinante (et parfois dangereuse).

Il ne me suffit plus d’installer une caméra et d’enregistrer le monde, il me faut explorer différents supports et rendre visibles, sensibles, des interfaces, des dispositifs, des médiations de tout type.

Gala Hernández López

Documentaire et fiction : ces deux catégories qui ont depuis si longtemps articulé l’historiographie, la critique, la programmation, les institutions du cinéma, heureusement s’effondrent à présent, à mesure que nous les déconstruisons collectivement – cinéastes, scénaristes, programmateurs, producteurs, commissaires. Ces catégories arbitraires appauvrissent nos œuvres et limitent ce que le cinéma peut être lorsqu’il oublie enfin cette binarité réductrice. Le cinéma que j’aimerais faire regarde la réalité, étudie l’histoire, les faits, mais aussi les mythes, les récits et les symboles qui nous percent et nous traversent, comme matière première sur laquelle bâtir une structure visuelle et narrative qui produit des affects et des savoirs à travers l’écriture. Je vois ce cinéma comme situé quelque part entre le surréalisme et l’ethnographie, la science-fiction et l’anthropologie ; poétique, dramatique, dialectique, non méthodique. S’il me fallait y adosser une étiquette, je pourrais peut-être le qualifier de docu-fiction, basée sur d’intenses processus de recherche. Ou de science-documentaire ; ou d’essais. J’aime le terme « essai » pour ce qu’il véhicule de non définitif, de tentative, d’errance, de laboratoire pour l’expérimentation. L’essai permet aussi de faire entendre une voix, et cette dimension personnelle m’attire énormément par ce qu’elle m’autorise en termes de complexité et de liberté dans les interprétations subjectives du monde que je livre au spectateur. En effaçant les frontières entre le réel et l’imaginaire, ce cinéma profite de la puissance de la fictionnalisation du réel. Il peut autant exploiter la paradoxale force créative de la dé-fictionnalisation pour doter nos fictions d’ampleur, de relief et de profondeur.

Je tente dans mes films d’assumer une posture qui ne craint ni la fiction, ni le documentaire, qui joue avec la multiplicité de ressources à sa disposition, qui s’installe au cœur même des frontières brouillées entre, en mots de Jacques Rancière, raison des faits et raison de la fiction. De la même manière qu’un film de fiction qui n’emprunterait rien à la réalité que nous partageons, à un certain sensible commun, serait absolument solipsiste et manquerait de vigueur et de justesse, je pense que le documentaire ne peut atteindre une certaine vérité, une forme d’universalité qu’en empruntant à la fiction certains de ses outils narratifs et esthétiques.

Je pense que le documentaire ne peut atteindre une certaine vérité, une forme d’universalité qu’en empruntant à la fiction certains de ses outils narratifs et esthétiques.

Gala Hernández López

Souvent, les images sont là mais elles ne sont pas vraiment visibles. « Entre ce qu’on hallucine, ce qu’on veut voir, ce qu’on voit vraiment et ce qu’on ne voit pas, le “jeu” est infini – et là on touche à la partie la plus intime du cinéma[1] », a écrit Serge Daney. Lorsque je m’empare d’images déjà-là, que je les remploie et les remonte au sein de mes films, je cherche à produire une lecture réflexive et ouverte de ces images qui les rende visibles sous une nouvelle lumière, étrange, singulière, sans prétendre à l’objectivité ou à l’exhaustivité. « Mont(r)er ce qui a été vu, pas vu, mal vu[2] », continue Daney.

La question se complique encore davantage lorsqu’on ajoute à l’équation les mondes virtuels d’Internet. La distinction entre réel et virtuel est pour moi aussi obsolète que celle entre fiction et documentaire, je préfère personnellement différencier entre « en ligne » et « hors ligne », et je suis certaine que cette différenciation sera elle aussi tôt ou tard désuète. Les évènements, phénomènes, communautés spécifiques au cyberespace sont bien réels, combien même la nature de ce réel reste à cerner et à définir. Par quels moyens saisir et donner une forme cinématographique aux territoires et habitants du net ? L’une des méthodes possibles, que j’étudie dans ma thèse de doctorat et que j’ai utilisé dans La Mécanique des fluides, c’est la capture vidéo d’écran, l’écran désormais devenu caméra. Dans ce film, je m’intéresse à une communauté virtuelle, celle des incels, et à des applications, celles de rencontre. Pour les « placer dans un autre contexte », j’ai articulé des captures d’écran à d’autres sources visuelles et sonores trouvées sur internet – une sorte de matière ethnographique – au sein d’un récit à la première personne dans lequel j’enquête sur un membre précis de la communauté et sur les symboles, croyances et affects (fictions) qui circulent au sein de la communauté.

La première personne de la voix off, omniprésente dans le film, m’a permis d’adopter un point de vue résolument partial et subjectif, incarnant une expérience concrète de l’être au monde contre la « vue d’en haut et depuis nulle part[3] » critiquée par la philosophe Donna Haraway dans son fameux texte sur les savoirs situés. Mon objectif n’était pas informatif ou didactique. Cela implique de pénétrer dans le domaine du reportage qui cherche la transparence, une vision absolue à laquelle immédiatement adhérer. Or, contrairement au reportage journalistique, le cinéma peut se permettre d’avoir recours à la poésie, aux rêves, à l’inconscient, à l’hors-champ, aux connotations, à l’absence. Je mêle d’ailleurs le récit de l’enquête à celui d’un rêve de la narratrice, ou encore à des séquences spéculatives dans lesquelles j’ai recours à des métaphores lyriques et visuelles qui ouvrent un espace d’interprétation et d’association libre pour le spectateur. Il y demeure de l’incomplétude, de l’inachèvement.

Dans for here am i sitting in a tin can far above the world, un documentaire de science-fiction, je m’intéresse à un personnage historique, Hal Finney, un cryptographe californien qui a joué un rôle important dans l’histoire des premières cryptomonnaies, membre de la communauté des extropiens et de celle des cypherpunks. La plupart des informations que je donne à propos de Hal sont véridiques : le fait qu’il soit aujourd’hui cryogénisé, qu’il donne à ses chiens le nom de corps astraux parce qu’il aime l’astronomie, des citations littérales tirées de ses textes et de ses interviews, des détails tels que son amour des tours de magie ou sa relation avec Satoshi Nakamoto, l’inventeur du Bitcoin. Cependant, le cadre dans lequel ces éléments sont réunis est inventé : la narratrice raconte un rêve futuriste qu’elle fait de manière récurrente et une conversation sur l’avenir qu’elle engage avec Hal lorsqu’elle rêve, là où ils peuvent se retrouver dans un état de « suspension ». Si la dimension onirique est centrale pour moi, parce qu’elle est précisément celle qui permet à l’image de ne jamais tout montrer, d’assumer sa partialité, la dimension politique l’est tout autant. C’est finalement peut-être ça ce qui m’anime : l’exploration de la dimension politique de notre inconscient collectif, que je traque au sein de sous-cultures, dans les discours et convictions de communautés plus ou moins hermétiques.

Les évènements, phénomènes, communautés spécifiques au cyberespace sont bien réels, combien même la nature de ce réel reste à cerner et à définir.

Gala Hernández López

Cela ne veut pas dire que je refuse de distinguer la vérité du mensonge mais plutôt que l’idée de vérité que je tiens à respecter est personnelle et constructiviste, créée à partir de mises en récit singulières. Face à l’impossibilité d’une quelconque objectivité, face à une réalité inaccessible dans un « état pur », je cherche activement à creuser ma propre intimité et ma propre sensibilité dans l’appréhension du réel avec la conviction que dans la subjectivité la plus marquée se trouve également la plus forte universalité. C’est cette vérité imaginée, fantasmée, biaisée par mon esprit, mon histoire, et limitée par mon corps, cette vérité qui nous échappe sans cesse, qu’on la nomme documentaire ou fiction, que j’aimerais atteindre, ne serait-ce qu’un instant, et remettre au public dans l’obscurité de la salle de cinéma.

Les auteurs et autrices de la commission des œuvres sonores de la Scam* apportent leur soutien au collectif des documentaristes de Radio France.

Nous, auteurs et autrices de la commission des œuvres sonores de la Scam*, solidaires des revendications portées par le collectif des documentaristes de Radio France, formons le vœu qu’un dialogue constructif s’engage avec la direction afin de faire aboutir les revendications portées depuis maintenant plusieurs mois.

Depuis de nombreuses années, les créateurs et créatrices qui nourrissent la riche programmation documentaire des antennes de Radio France travaillent dans des conditions qui ne reflètent pas suffisamment l’ampleur de leur tâche. Dans un contexte de succès d’audience et d’une offre éditoriale abondante, il est temps, plus que jamais, de leur offrir les garanties qui leur permettront de continuer à exercer leur métier.

Les revendications portées par le collectif sont claires :

A travers cette mobilisation, c’est la poursuite d’une création sonore exigeante, ambitieuse et dynamique que nous défendons. Nous serons attentifs à ce que des évolutions profondes puissent enfin intervenir.

* Mehdi Ahoudig, Judith Bordas, Amandine Casadamont, Antoine Chao, Andrea Cohen, Souleymane Coulibaly, Leïla Djitli (présidente), Marie Guérin, Thomas Guillaud-Bataille (vice-président), Emmanuel Moreau, Alexandre Plank, Christian Rosset, Sophie Simonot.

Contacts presse

Scam : Cristina Campodonico – cristina.campodonico@scam.fr – 06 85 33 36 56

L’Œil d’or – Le prix du documentaire, créé par le Festival de Cannes et la Scam, fête ses 10 ans en partenariat avec l’INA.

L’actrice et productrice Julie Gayet, présidera cette année le jury aux côtés de Carmen Castillo, Juliette Favreul Renaud, Frédéric Maire et Marc Zinga.

Le jury remettra L’Œil d’or, Le Prix du documentaire le vendredi 23 mai à 12h au Palais des Festivals.

Depuis 2015, ce prix récompense un film présenté en Sélection officielle du Festival de Cannes : Compétition, Un Certain Regard, Hors Compétition, Séances de Minuit, Séances Spéciales, Cannes Classics. Les documentaires de la Quinzaine des cinéastes et de la Semaine de la Critique sont également invités à y participer. L’Œil d’or est doté de 5 000 €.

Au cours de notre Soirée Tendances 2025, le jury a décerné le Prix Scam de L’Œuvre institutionnelle 2025 à Jules Bonnel et José Ramirez Romero pour leur épisode : L’Opéra en Guyane – Épisode 3 – Tous danseurs.

25’40 – 2023 – France – Opéra National de Paris

Commanditaire : Académie de Opéra de Paris

L’Opéra en Guyane est une mission de coopération culturelle territoriale lancée en novembre 2022 par l’Académie de Opéra national de Paris. Cette série documentaire revient sur la création de ce programme, du spectacle de lancement à Cayenne aux ateliers de danse menés par les artistes de l’Opéra avec les différentes écoles du territoire. De Cayenne à Saint-Laurent du Maroni en passant par Kourou, les danseurs du Ballet rencontrent des élèves aux histoires et parcours différents qui partagent une même passion : la danse !

Jules Bonnel et José Ramirez Romero

Jules Bonnel et José Ramirez Romero se rencontrent sur un plateau de tournage. Commence alors une longue collaboration, nourrie par un même désir : filmer le réel, aller à la rencontre des gens et raconter leurs univers singuliers. Leur collaboration en tant que co-auteur s’est construite sur le terrain, à l’écoute des histoires et des corps, souvent là où les récits intimes croisent des espaces de création. Le documentaire devient pour eux un espace de confiance et d’attention. Ils réalisent pour l’Opéra national de Paris plusieurs films courts autour de la danse, du chant lyrique et de ses interprètes. Cette complicité les conduit ensuite à réaliser une série documentaire : L’Opéra en Guyane, une immersion au long cours au cœur d’un projet ambitieux porté par l’une des plus grandes institutions culturelles françaises.

Le jury 2025 est composé de Zouhair Chebbale, Alexandre Berman, Hélène Inayetian (réalisateurs et réalisatrice membres de la commission audiovisuelle de la Scam), Lætitia Møller (lauréate 2024 pour « À corps et à cris une histoire du handicap en France ») et Damien Faure (cinéaste, auteur de films documentaires et de fiction).

C’est lors de la Soirée Tendances 2024 que le jury a décerné le Prix Scam de L’Œuvre institutionnelle 2024 à Laetitia Møller pour son œuvre À corps et à cris, une histoire du handicap en France .

31’20 – 2023 – INA – pour APF France Handicap

Produite par l’INA à l’occasion des 90 ans de l’association APF-France Handicap, À corps et à cris, une histoire du handicap en France est une série documentaire de 3×10’ de la réalisatrice Laetitia Møller, éclairée par la voix d’Arthur H et l’expertise de trois penseurs. Cette toute première rétrospective de la prise en charge du handicap moteur en France raconte une aventure collective, guidée par une devise chevillée au corps : « Risquer l’impossible ».

Laetitia Møller

Laetitia Møller est journaliste en presse écrite et réalisatrice. Ses premières réalisations audiovisuelles –Viol, les voix du silence et Le Mythe du pervers narcissique, diffusées à la télévision, décryptent les mécanismes de pouvoir et interrogent les croyances de notre société. En 2014, elle est lauréate du concours Infracourts avec le court-métrage Les Dames de Dosne. Primé dans de nombreux festivals et à l’affiche au cinéma en 2022, L’Énergie positive des dieux est son premier documentaire de création, né de sa rencontre avec Astéréotypie, un groupe de rock à la frontière de la folie et du punk. À corps et à cris, une histoire du handicap en France série réalisée pour l’association APF-France handicap, en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel, met en lumière le combat de pionniers et un champ de l’histoire sociale française souvent méconnu.

Cette année le jury est composé de Aymeric Colletta (réalisateur, membre de la commission audiovisuelle de la Scam), Pénélope de Bozzi (réalisatrice), Brigitte Hansen (traductrice, membre de la Scam), Yoni Nahum (lauréat du Prix en 2023 pour Tendre mémoire), Caroline Swysen (réalisatrice, membre de la commission audiovisuelle de la Scam).

C’est lors de la Soirée Tendances 2023 que le jury a décerné le Prix Scam de L’Œuvre institutionnelle 2023 à Yoni Nahum pour son œuvre Tendre mémoire.

33’35 – 2022 – 11e District, Prod8 – pour France Alzheimer

Il s’appelle Gérard. Il a 74 ans. Il vit à Paris avec sa femme Marie. Il est comédien. Il a été diagnostiqué Alzheimer il y a presque une année, et doit aujourd’hui adapter son quotidien avec la maladie déjà enclenchée. Lumineux et optimistes, Gérard et Marie nous révèlent leur intime, de malade et d’aidante, sous le prisme des activités bénéfiques pour ralentir la maladie, et surtout pour continuer à vivre, aussi lucide qu’ils le peuvent, avec cette mémoire qui se détériore…

Yoni Nahum, jeune réalisateur né à Paris, commence à réaliser ses premiers courts-métrages durant ses études à Paris VIII. Rapidement et fort de ses rencontres, il s’intéresse à mettre en valeur des histoires, humaines et sociales. En 2015, il filme une jeune fille de 18 ans, Anéka, handicapée depuis sa naissance, sa place dans ce monde, et surtout sa vie intime avec sa mère. En 2017, il collabore avec le metteur en scène de théâtre Didier Ruiz en filmant des jeunes adolescents de Sarcelles, Youth. Après plusieurs prix pour ses courts-métrages de fiction et de sensibilisation, notamment pour le Téléthon, il est Lauréat du Prix Victor-Noury de l’Académie Française en 2019. Très vite, il s’oriente vers le documentaire. Après plusieurs projets différents, notamment un hommage au film Place de la République de Louis Malle, il réalise en 2022 pour France Alzheimer « Tendre Mémoire » sur la maladie dans son intimité.

Le jury était composé de Caroline Swysen, Atisso Médessou et Aymeric Colletta, (réalisatrice et réalisateurs membres de la commission audiovisuelle de la Scam), Alexandre Berman (coréalisateur avec Olivier Pollet de Le Syndrome Panguna, finaliste pour le Prix Albert Londres 2017 audiovisuel, réalisateur de Ophir, Grand Prix au FIFO 2020) et Laura Ghazal (humoriste, réalisatrice de films institutionnels notamment pour Tulipes &Cie. Primée aux Deauville Green Awards 2022, compétition SPOT, pour son travail sur les stéréotypes de genre Grands projets au féminin – Lutte contre les stéréotypes Discrimination – diversité / VINCI).

Venez encourager les finalistes en compétition pour le Prix Scam de L’Œuvre institutionnelle 2024 ! Dix films, dix pépites sélectionnées par le jury. Le Prix sera décerné à l’issue de la soirée.

Cette année le jury est composé de Aymeric Colletta (réalisateur, membre de la commission audiovisuelle de la Scam), Pénélope de Bozzi (réalisatrice), Brigitte Hansen (traductrice, membre de la Scam), Yoni Nahum (lauréat du Prix en 2023 pour Tendre mémoire), Caroline Swysen (réalisatrice, membre de la commission audiovisuelle de la Scam).

13’29 – 2023 – Petit à petit Production – pour l’Ensap de Lille

(extrait projeté : 5’14)

Imaginons une petite comédie sur un brise soleil en aluminium conçu dans les années 60 pour les façades d’immeubles.

48’14 – 2023 – IOTA Production – pour l’I.R.P.A

(extrait projeté : 5’06)

Au cœur de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique de Belgique (IRPA), une équipe passionnée travaille à la sauvegarde du patrimoine belge. A travers la conservation et la restauration de peintures et sculptures altérées, d’objets fragilisés et d’édifices religieux ravagés par les inondations récentes, une temporalité rare et précieuse se révèle.

22’50 – 2023 – Boutabout – pour le CReAAH-CNRS

(extrait projeté : 4’58)

Le film Premières pierres de Cédric Michel revient sur l’histoire du CReAAH, le laboratoire de recherche archéologique de Rennes à travers ses archives photographiques et filmiques qui permettent de remonter aux origines même de la recherche archéologique.

8’47 – 2023 – Cinemagraphic – pour Universcience

(extrait projeté : 4’42)

À partir de la révolution industrielle, la consommation et la demande d’énergie sont en constante augmentation dans tous les domaines : métallurgie, textile, transports, alimentation… Rapidement, les énergies fondées sur la force musculaire, le bois et l’hydraulique ne suffisent plus. Il faut alors se tourner vers l’énergie issue du charbon. Ce qui nous est présenté comme une suite de découvertes et de transitions au fil du temps est en réalité une accumulation. L’histoire nous montre que toutes ces énergies ne se sont pas substituées les unes aux autres, à l’image du bois qui n’a pas été abandonné au profit du charbon, ni du charbon au profit du pétrole. La « transition énergétique » serait donc une image erronée occultant les relations symbiotiques entre les sources d’énergies.

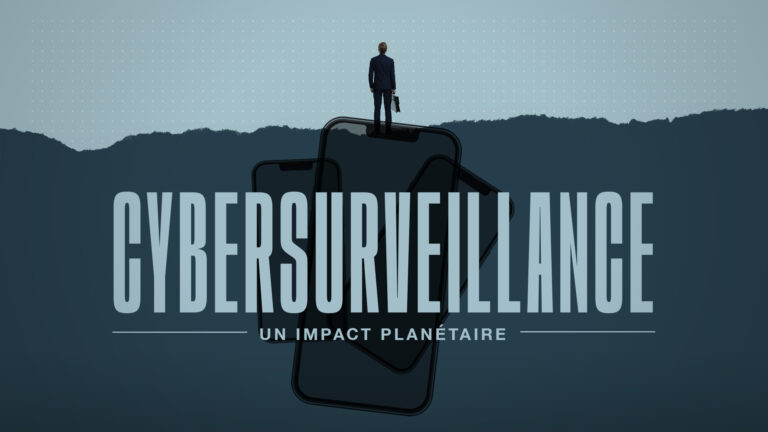

53’40 – 2023 – Nerd Entertainment System – pour Amnesty International France

(extrait projeté : 5’55)

Les technologies de cybersurveillance sont de plus en plus discrètes, invasives, dangereuses pour nos droits. Des États les utilisent pour cibler des militants, des journalistes et d’autres membres de la société civile. Derrière ces attaques numériques, il y a des vies humaines. Le documentaire d’Amnesty International donne la parole aux victimes de logiciels espions, aux experts ainsi qu’aux journalistes qui ont révélé le plus gros scandale d’espionnage depuis l’affaire Snowden. Enquête sur le secteur opaque de la cybersurveillance.

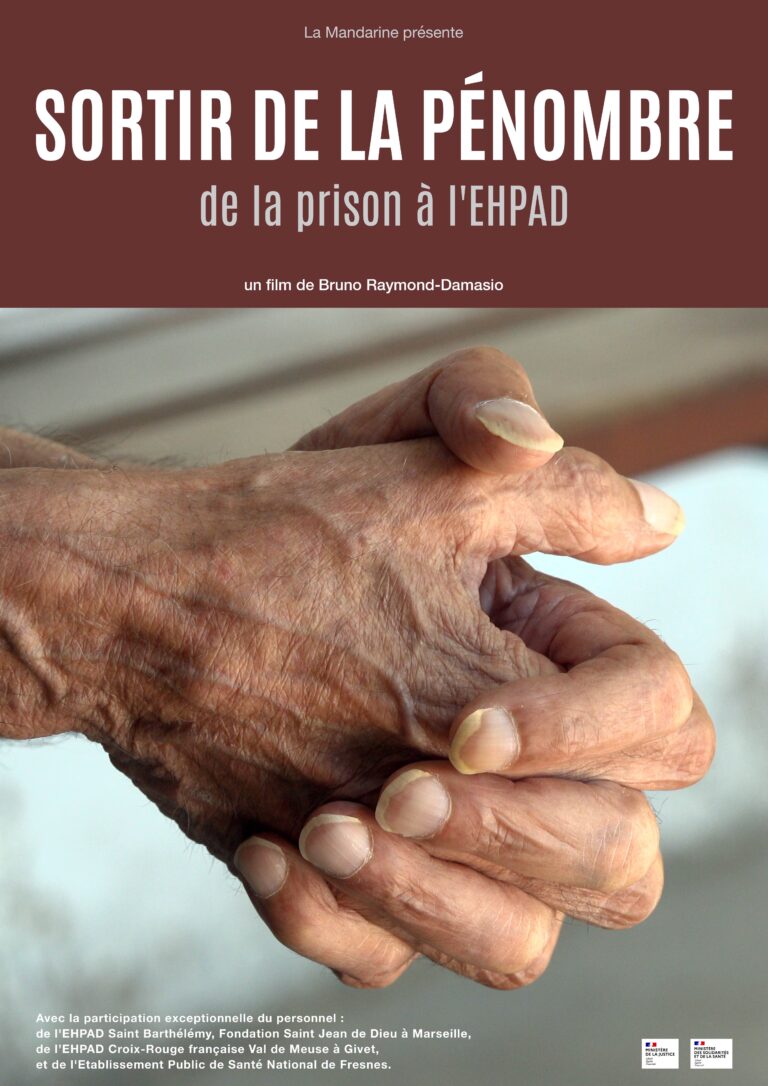

44’49 – 2023 – La Mandarine – pour la Direction de l’administration pénitentiaire, Ministère de la Justice

(extrait projeté 6’26)

L’hospitalité c’est l’affaire de tous. La population carcérale vieillit comme le reste de la population. Que deviennent ces détenus âgés, malades, handicapés qui ne sont plus adaptés à la vie en prison ? Meurent-ils dans leur cellule ? L’accueil de ce public particulier dans les EHPAD est un sujet peu abordé jusqu’ici. L’objectif de ce film est de déconstruire les idées reçues sur l’accueil de ce public particulier, sur leur dangerosité, la possibilité de récidive…

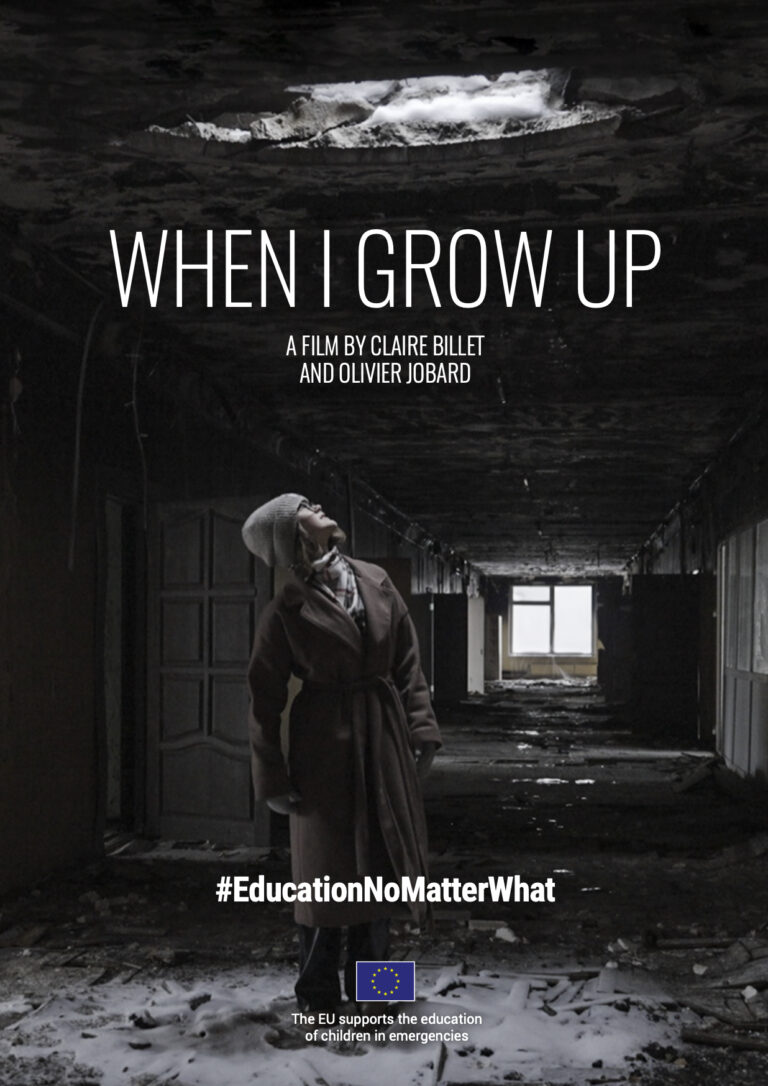

12’31 – 2023 – Agence MYOP & ICF – pour le Département de l’Aide Humanitaire de l’Union Européenne

(extrait projeté : 4’25)

Trois adolescents ukrainiens se battent pour continuer leurs études dans une ville, Irpin, détruite par l’invasion russe. Le film fait partie d’une campagne de l’Union Européenne pour sensibiliser la jeunesse européenne à un droit fondamental, l’éducation.

15’55 – 2023 – Dana Films – pour la Mairie de Noisy-le-Sec

(extrait projeté : 5’38)

Et combien d’autres comme nous ? est un film choral qui pose la question de l’accueil de la parole des femmes victimes de violences.

77′ – 2023 – TS Productions – pour l’Association des Scènes Nationales

(extrait projeté : 6’55)

Une tournée en France. La danseuse qui va de ville en ville, raconte à son ami blessé, étranger lui aussi, ses impressions sur ce pays où la culture semble si importante. Ils s’étonnent, s’amusent, observent ces lieux qui accueillent des spectacles, de la danse, du cinéma, des expositions. Un voyage au contact des publics les plus variés, où l’on découvre Les Scènes Nationales qui ont commandité ce film pour mieux se faire connaître.

31’20– 2023 – INA – pour l’APF France Handicap

(extrait projeté : 5’00)

Produite par l’INA à l’occasion des 90 ans de l’association APF-France Handicap, À corps et à cris, une histoire du handicap en France est une série documentaire de 3×10’ de la réalisatrice Laetitia Møller, éclairée par la voix d’Arthur H et l’expertise de trois penseurs. Cette toute première rétrospective de la prise en charge du handicap moteur en France raconte une aventure collective, guidée par une devise chevillée au corps : « Risquer l’impossible ».

Venez encourager les finalistes en compétition pour le Prix Scam de L’Œuvre institutionnelle 2023 ! Dix films, dix pépites sélectionnées par le jury. Le Prix sera décerné à l’issue de la soirée.

Cette année le jury est composé de Caroline Swysen, Atisso Médessou et Aymeric Colletta (réalisatrice et réalisateurs membres de la commission audiovisuelle de la Scam), et de deux invités Alexandre Berman (réalisateur, producteur) et Laura Ghazal (réalisatrice, productrice, humoriste).

6’23 – 2022 – Année Zéro – pour le Pavillon de L’Arsenal

Dans le cadre de la collection du Grand Paris des écrivains, Marin Fouqué a livré un texte sur la ville où il a grandi et d’où il a puisé sa poésie : Melun. Inspiré par les lieux et guidé par ses mots, le réalisateur Stefan Cornic en a fait un film court.

14’47 – 2022 – Loir Production – pour Mlezi Maoré, Groupe SOS

(extrait projeté : 5’14)

Mirna a 22 ans. Après s’être battue pour obtenir le baccalauréat, elle est désormais bloquée dans son parcours, faute de papiers en règle. Pourtant, à l’image de nombreux jeunes comoriens en situation irrégulière, elle continue à lutter pour aider sa famille et espère enfin un jour, trouver sa place dans cette société mahoraise. Loin de toute oisiveté, elle s’engage activement comme « jeune-ambassadeur » à la Maison des Adolescents de Mamoudzou et parcourt les rues de Kaweni avec détermination pour soutenir et encourager les jeunes de son quartier.

10’27 – 2022 – Cinémagraphic – pour le MUCEM

(extrait projeté : 5’10)

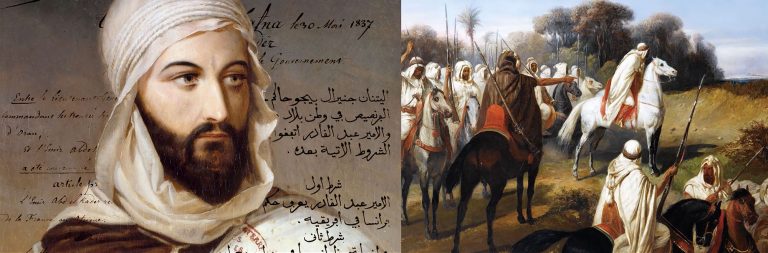

Le film La prise de la smalah d’Adb El-Kader par le Duc D’Aumale décortique la toile géante peinte en 1844 par l’artiste officiel Horace Vernet. Pourquoi cette œuvre monumentale a-t-elle marqué les esprits lors de son exposition au Louvre l’année suivante ? L’analyse graphique de la toile nous révèle une conception de mise en scène par un artiste à la fois admiré et décrié par la critique de l’époque.

34’08 – 2022 – 11e District, Prod8 – pour France Alzheimer

(extrait projeté : 5’16)

Il s’appelle Gérard. Il a 74 ans. Il vit à Paris avec sa femme Marie. Il est comédien. Il a été diagnostiqué Alzheimer il y a presque une année, et doit aujourd’hui adapter son quotidien avec la maladie déjà enclenchée. Lumineux et optimistes, Gérard et Marie nous révèlent leur intime, de malade et d’aidante, sous le prisme des activités bénéfiques pour ralentir la maladie, et surtout pour continuer à vivre, aussi lucide qu’ils le peuvent, avec cette mémoire qui se détériore…

53’05 – 2022 – Autoproduction – pour La Cimade (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile)

(extrait projeté : 5’00)

Au milieu de la cour trône l’arbre à miel. La cour est celle du CADA, le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile. Le CADA est au cœur de la ville de Béziers. Au pied de l’arbre à miel les enfants qui vivent ici, jouent à 1 2 3 Soleil ! Un jeune homme les regarde en souriant, il vient d’arriver avec sa grosse valise.

3’06 – 2021 – Malmö Productions – pour Sista & Mirova Forward

Afin de mettre en lumière les biais dans le traitement des femmes dirigeantes et entrepreneuses par les médias, Allison Chassagne interroge des dirigeants dont Xavier Niel (Iliad-Free), Nicolas Hiéronimus (L’Oréal) et François Pinault (Kering) sur leurs doutes, leur équilibre vie privée/vie professionnelle ou encore leurs difficultés à reprendre le travail.

58’04 – 2022 – Thankyouforcoming – pour Les Nouveaux commanditaires

(extrait projeté : 5’50)

Un groupe de citoyens qui mènent des actions d’accueil auprès de personnes exilées passant la frontière franco-italienne dans la Vallée de la Roya, initie une commande aux Nouveaux commanditaires. Ils et elles invitent la cinéaste Marie Voignier à penser un film qui se saisisse d’une expérience humaine vécue collectivement et évoquant plus généralement, par le prisme de l’Histoire et des histoires singulières, les notions d’accueil, d’hospitalité et de solidarité.

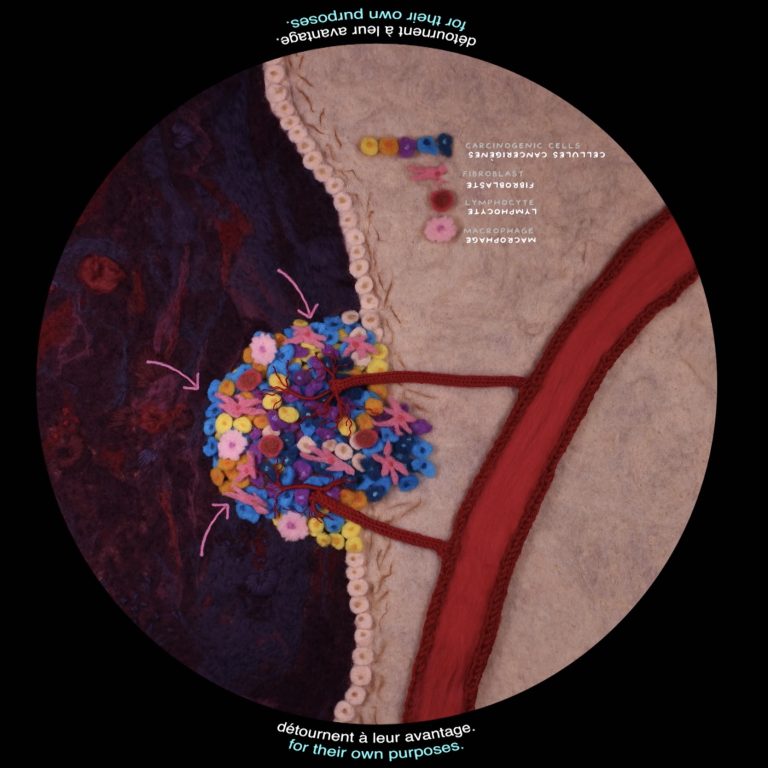

7’55 – 2022 – Autoproduction – pour la Cité des sciences et de l’industrie

(extrait projeté : 4’44)

Ce film explique les processus biologiques de cancérisation. Il est conçu pour être accessible à un public néophyte, malgré la complexité de certains processus cellulaires. Le film est réalisé en laine cardé – et en stop motion traditionnel – la laine se prêtant bien à la représentation des tissus et matières organiques. Il a été produit pour la Cité des Sciences et de l’Industrie dans le cadre de l’exposition « Cancer(s) ».

61’10 – 2022 – Luna Blue Film – pour le Club Antonin Artaud ASBL

(extrait projeté : 5’26)

Filmé au cœur du Club Antonin Artaud, centre de jour pionnier dans la thérapie par l’art, Constellations nous fait entrer dans un monde de création. Ici, il n’y a aucune distinction entre « patients » et équipe encadrante. C’est un espace de liberté où chacun peut à la fois être en lien avec les autres et essayer d’être soi. Une immersion dans un lieu où créer est synonyme de réinvention.

10’50 – 2021 – Aurélien Lehmann – pour Tap Dance Paris

(extrait projeté : 3’24)

Basé sur une idée originale et un spectacle d’Aurélien Lehmann enregistré au Théâtre du Châtelet, Aurélien Lehmann, claquettiste virtuose, et François-René Duchâble, pianiste de renommée internationale, traversent 3 siècles de musique classique, de Bach à Gershwin, dans une performance visuelle et musicale inédite, où le piano et les claquettes rivalisent de maestria.