Venez encourager les finalistes en compétition pour le Prix Scam de L’Œuvre institutionnelle 2023 ! Dix films, dix pépites sélectionnées par le jury. Le Prix sera décerné à l’issue de la soirée.

Cette année le jury est composé de Caroline Swysen, Atisso Médessou et Aymeric Colletta (réalisatrice et réalisateurs membres de la commission audiovisuelle de la Scam), et de deux invités Alexandre Berman (réalisateur, producteur) et Laura Ghazal (réalisatrice, productrice, humoriste).

6’23 – 2022 – Année Zéro – pour le Pavillon de L’Arsenal

Dans le cadre de la collection du Grand Paris des écrivains, Marin Fouqué a livré un texte sur la ville où il a grandi et d’où il a puisé sa poésie : Melun. Inspiré par les lieux et guidé par ses mots, le réalisateur Stefan Cornic en a fait un film court.

14’47 – 2022 – Loir Production – pour Mlezi Maoré, Groupe SOS

(extrait projeté : 5’14)

Mirna a 22 ans. Après s’être battue pour obtenir le baccalauréat, elle est désormais bloquée dans son parcours, faute de papiers en règle. Pourtant, à l’image de nombreux jeunes comoriens en situation irrégulière, elle continue à lutter pour aider sa famille et espère enfin un jour, trouver sa place dans cette société mahoraise. Loin de toute oisiveté, elle s’engage activement comme « jeune-ambassadeur » à la Maison des Adolescents de Mamoudzou et parcourt les rues de Kaweni avec détermination pour soutenir et encourager les jeunes de son quartier.

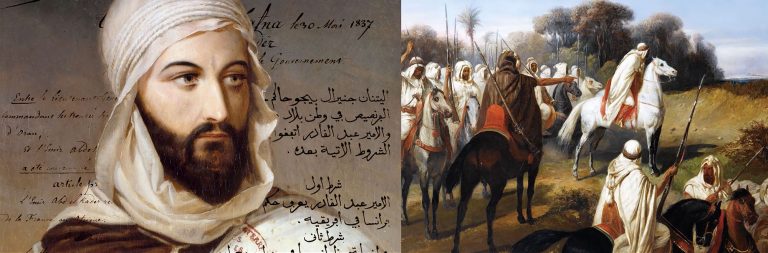

10’27 – 2022 – Cinémagraphic – pour le MUCEM

(extrait projeté : 5’10)

Le film La prise de la smalah d’Adb El-Kader par le Duc D’Aumale décortique la toile géante peinte en 1844 par l’artiste officiel Horace Vernet. Pourquoi cette œuvre monumentale a-t-elle marqué les esprits lors de son exposition au Louvre l’année suivante ? L’analyse graphique de la toile nous révèle une conception de mise en scène par un artiste à la fois admiré et décrié par la critique de l’époque.

34’08 – 2022 – 11e District, Prod8 – pour France Alzheimer

(extrait projeté : 5’16)

Il s’appelle Gérard. Il a 74 ans. Il vit à Paris avec sa femme Marie. Il est comédien. Il a été diagnostiqué Alzheimer il y a presque une année, et doit aujourd’hui adapter son quotidien avec la maladie déjà enclenchée. Lumineux et optimistes, Gérard et Marie nous révèlent leur intime, de malade et d’aidante, sous le prisme des activités bénéfiques pour ralentir la maladie, et surtout pour continuer à vivre, aussi lucide qu’ils le peuvent, avec cette mémoire qui se détériore…

53’05 – 2022 – Autoproduction – pour La Cimade (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile)

(extrait projeté : 5’00)

Au milieu de la cour trône l’arbre à miel. La cour est celle du CADA, le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile. Le CADA est au cœur de la ville de Béziers. Au pied de l’arbre à miel les enfants qui vivent ici, jouent à 1 2 3 Soleil ! Un jeune homme les regarde en souriant, il vient d’arriver avec sa grosse valise.

3’06 – 2021 – Malmö Productions – pour Sista & Mirova Forward

Afin de mettre en lumière les biais dans le traitement des femmes dirigeantes et entrepreneuses par les médias, Allison Chassagne interroge des dirigeants dont Xavier Niel (Iliad-Free), Nicolas Hiéronimus (L’Oréal) et François Pinault (Kering) sur leurs doutes, leur équilibre vie privée/vie professionnelle ou encore leurs difficultés à reprendre le travail.

58’04 – 2022 – Thankyouforcoming – pour Les Nouveaux commanditaires

(extrait projeté : 5’50)

Un groupe de citoyens qui mènent des actions d’accueil auprès de personnes exilées passant la frontière franco-italienne dans la Vallée de la Roya, initie une commande aux Nouveaux commanditaires. Ils et elles invitent la cinéaste Marie Voignier à penser un film qui se saisisse d’une expérience humaine vécue collectivement et évoquant plus généralement, par le prisme de l’Histoire et des histoires singulières, les notions d’accueil, d’hospitalité et de solidarité.

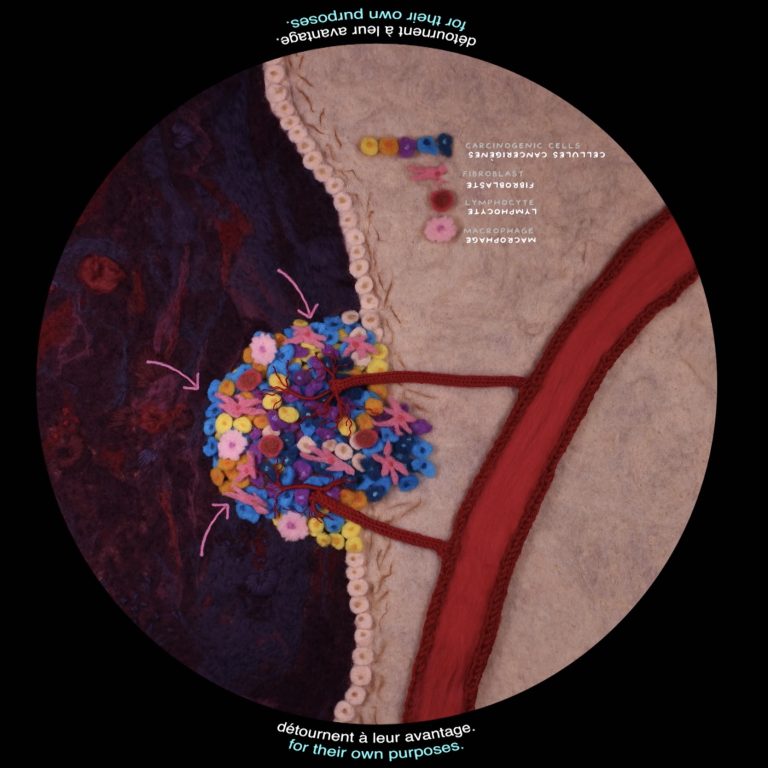

7’55 – 2022 – Autoproduction – pour la Cité des sciences et de l’industrie

(extrait projeté : 4’44)

Ce film explique les processus biologiques de cancérisation. Il est conçu pour être accessible à un public néophyte, malgré la complexité de certains processus cellulaires. Le film est réalisé en laine cardé – et en stop motion traditionnel – la laine se prêtant bien à la représentation des tissus et matières organiques. Il a été produit pour la Cité des Sciences et de l’Industrie dans le cadre de l’exposition « Cancer(s) ».

61’10 – 2022 – Luna Blue Film – pour le Club Antonin Artaud ASBL

(extrait projeté : 5’26)

Filmé au cœur du Club Antonin Artaud, centre de jour pionnier dans la thérapie par l’art, Constellations nous fait entrer dans un monde de création. Ici, il n’y a aucune distinction entre « patients » et équipe encadrante. C’est un espace de liberté où chacun peut à la fois être en lien avec les autres et essayer d’être soi. Une immersion dans un lieu où créer est synonyme de réinvention.

10’50 – 2021 – Aurélien Lehmann – pour Tap Dance Paris

(extrait projeté : 3’24)

Basé sur une idée originale et un spectacle d’Aurélien Lehmann enregistré au Théâtre du Châtelet, Aurélien Lehmann, claquettiste virtuose, et François-René Duchâble, pianiste de renommée internationale, traversent 3 siècles de musique classique, de Bach à Gershwin, dans une performance visuelle et musicale inédite, où le piano et les claquettes rivalisent de maestria.

… Il me donnait envie de vivre, ma vie, pas celle des autres, pas avec le sang des autres.

Amen, etc.Bruno Muel - Le Baume du tigre

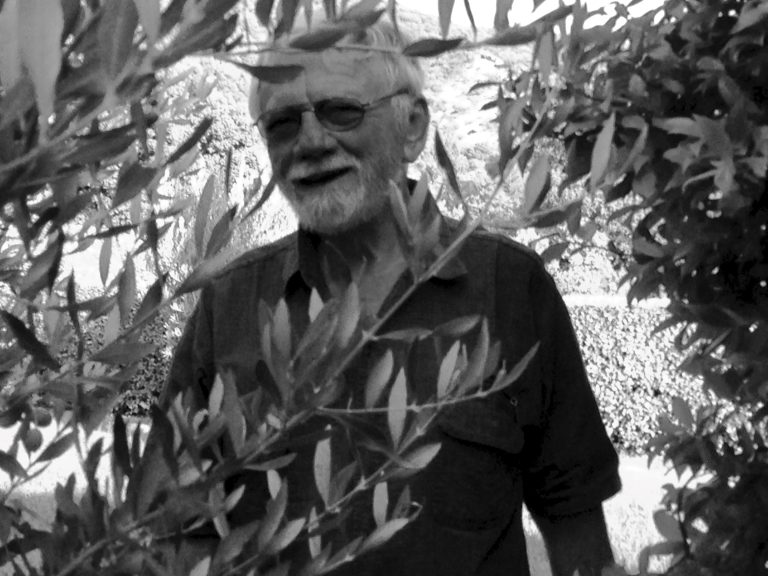

Bruno Muel est pour moi l’un des grands cinéastes documentaire des années 70. Il a filmé certains des plus beaux plans-séquence de cette époque. Je me souviendrai toujours de ce plan incroyable (la durée d’une bobine 16 mm) filmé lors de la reprise du travail de l’entreprise Yema à Besançon. En un regard, tout 68 : des ouvrièr(e)s hésitaient ou refusaient le vote patronal en présence d’un directeur paternaliste, de plusieurs délégués, et soudain une jeune ouvrière, émue et révoltée, grimpait sur des bidons pour prendre la parole … La caméra, avec une douceur infinie, glissait d’un visage à l’autre, d’un geste à l’autre, dans une dramaturgie interne magique… du grand cinéma !

Bruno, c’était cela : cette façon unique de se mouvoir avec sa caméra, tel un danseur, d’un visage à l’autre, d’un geste à l’autre, avec cet amour, cette curiosité à révéler l’humain derrière chaque image.

Je connais Bruno depuis ces années-là. J’ai adoré collaborer avec lui à Renault-Flins d’abord (Oser Lutter, Oser Vaincre, Flins 68 ), puis plus tard à l’Alsthom en grève (Le dos au mur où j’avais bossé comme O.S. durant 8 ans). Je lui dois énormément. J’ai filmé avec lui mes plus belles séquences de cinéma : cette scène du piquet de grève de Flins à l’aube, où les grévistes sortent lances à incendie et matraques dans ce mélange unique de tension et d’humour corrosif…. Je pense aussi aux grévistes du Dos au mur venant perturber les cotations de la Bourse capitaliste : la montée des marches derrière eux, débouchant au milieu du vacarme du Palais Brongniart, et soudain dépliant leur banderole devant la caméra au cœur de la corbeille, et Bruno aux premières loges, avec son calme olympien au milieu de la tempête. Je le revois, léger, dans un travelling souple, sous la pluie de papillons revendicatifs, imperturbable au milieu de l’agitation boursière. C’était cela Bruno : ne pas seulement enregistrer une image mais un amour des êtres, des corps, de l’humain. Filmer, c’est aimer !

C’était tacite entre nous : l’essentiel était d’établir une relation avec les gens avant de les filmer. Je me souviens qu’il nous arrivait de partager tellement avec les gens que l’on voulait filmer, qu’après on ne pouvait plus remettre une caméra entre eux et nous : un jour, on était allé avec Bruno faire connaissance des jeunes d’un piquet de grève de l’Alsthom, prendre l’apéro, partager leur repas… On était tellement bien (et un petit peu paf !) qu’on ne pouvait plus reprendre la caméra et briser la magie de cette rencontre. On serait devenu des voyeurs ! Quand Bruno filmait c’était cela : la rencontre humaine avant tout.

C’était déjà dans le premier film que j’ai vu de lui, Rio Chiquito : j’avais 20 ans et je découvrais pour la première fois dans la forêt colombienne la réalité des guérilleros, des femmes, des enfants avec de vrais visages.

Plus tard j’ai retrouvé sa caméra sensible et fraternelle rendant grâce à ces Chiliens qui, au péril de leur vie, entonnaient l’Internationale à l’enterrement de Pablo Neruda (la première manifestation publique après le coup d’Etat sanglant de Pinochet dans Septembre Chilien). J’avais la gorge nouée. Bruno avait eu ce courage d’aller au Chili, avec sa caméra et son pote Théo Robichet, pour filmer au milieu de la foule tétanisée par la violence abattue sur le pays.

Parmi tous les cinéastes (dits « militants ») de cette époque, il est sans doute celui qui a été le moins enfermé dans des carcans idéologiques. Ce qui lui a donné une liberté (difficile à concevoir aujourd’hui) de pouvoir filmer sans problème en 68 avec les jeunes travailleurs du Groupe Medvedkine de Sochaux, comme avec ceux « maoïstes » de Flins. Toujours, cette passion, cette curiosité pour les gens, passant avant toutes les considérations idéologiques qui nous emprisonnaient la tête. C’est sans doute cela qui fait que Bruno a pu réaliser avec le Groupe Medvedkine deux des films les plus beaux et passionnants de l’après 68 – Week-end à Sochaux et Avec le sang des autres [*] – dans lesquels il mêle documents et fictions, avec un toupet et une liberté incroyable. Ce sont pour moi deux des films les plus inventifs, les plus créatifs de cette époque, qui témoignent avec force de cette aspiration à la révolution des jeunes ouvriers d’alors.

Et puisque que c’est d’humain et de corps dont il s’agissait avant tout, c’est bien de son corps-même dont il dû faire plus tard le sujet de son cinéma : sa lutte contre le cancer qui le gangrenait. Le cinéma a été son arme pour vivre. Il faut y ajouter son talent d’écrivain et deux livres superbes Le Baume du Tigre (1979) et Un charroi en profil d’espérance (1990) publiés aux éditions Maurice Nadeau.

Et je n’oublierai jamais que Bruno fut celui qui trouva l’énergie (et l’argent) pour produire le dernier film de Renaud Victor De jour comme de nuit, réalisé au cœur du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille.

Avec sa formidable modestie, Bruno Muel est et restera un bel exemple de cinéaste qui aura marqué ma génération et qui, je l’espère, sera redécouvert à l’heure où, derrière les paillettes et effets de mode, on tente de retrouver le sens profond de l’acte de filmer.

Jean-Pierre Thorn

15 avril 2023

[*] Dont Stan Neumann reprend dans Le Temps des Ouvriers, actuellement sur Public Sénat, la séquence décisive sur la condition ouvrière où un ouvrier des chaînes de Peugeot-Sochaux parle de ses mains.

Eh oui, quand il court, le furet ressemble au désir, et il ressemble à Jean-Marie Barbe. Depuis toujours, l’auteur, réalisateur, producteur et enseignant, prix Jean-Marie Drot de la Scam 2022, se dépêche d’accomplir son œuvre, comme si le temps lui mordait les mollets. Depuis toujours, les idées lui viennent, et quoi qu’il arrive, il veut les réaliser, il ne les abandonne jamais. Et le plus impressionnant est qu’il y parvient toujours ! Portrait d’un infatigable passionné.

Enfant à Lussas, petite commune d’Ardèche, il va à l’école qui se trouve dans la rue unique de ce village western. Son meilleur copain s’appelle Jean-Paul, il vient d’une famille d’agriculteurs modestes. Jean-Marie est mieux loti, sa mère tient l’épicerie du village, dans cette maison au centre, qu’on appelle « la maison Barbe », où vivent les deux couples Barbe et leurs enfants.

Les frères Barbe sont agriculteurs, ils cultivent les poires, les cerises, les châtaignes, et l’oncle de Jean-Marie a l’idée un jour de transporter leurs fruits et ceux des autres dans toute la France et même l’Europe… Au bout du village, pour abriter les camions, ils font alors construire un hangar qu’on appellera « le Joncas ». Désir du monde, de le parcourir, de le connaître et d’y porter les fruits de l’Ardèche. Cependant qu’à l’épicerie, Jean-Marie, enfant, entend toutes les histoires qui enchantent la vie quand la télévision n’a pas encore cloué le bec à tout un chacun. Beaucoup plus tard, Jean-Marie fera deux films sur cette épicerie, caverne d’histoires, de vies…

Les deux copains, Jean-Marie et Jean-Paul, deviennent de beaux jeunes hommes, et Jean-Paul se retrouve adjoint au maire du village. Des communistes, des socialistes, des agriculteurs en collectifs, des familles de droite, des anciens résistants, des anciens collabos peut-être… Le maire était de gauche, et Jean-Paul devient son disciple.

Quand ils se retrouvent, Jean-Marie — qui voyage et fait des études à Grenoble — et Jean-Paul — qui travaille avec son père et avec le maire — rêvent de grandes choses pour leur village. En 1976, Jean-Marie tourne avec un copain, Jean-Jacques Ravaux, et une copine, Mario Méjean, un film sur la tradition orale dans les Cévennes… Jean-Paul, quant à lui, espère maintenir l’agriculture en défendant le plan d’occupation des sols pour cultiver la terre, pas pour spéculer sur le foncier. Tous les agriculteurs de Lussas travaillent avec deux coopératives, l’une pour les fruits, l’autre pour la vigne. Ils achètent du matériel en commun et créent une retenue d’eau pour irriguer les magnifiques plantations d’arbres fruitiers. Au début des années 1980, c’est quatre-vingts entreprises agricoles qui sont implantées à Lussas.

L’agriculture, Jean-Marie l’aime mais la redoute. Combien d’orages et de gels ont sinistré les récoltes et amené le désespoir en famille. Il préfère militer, danser, voir des films, en faire et faire venir le monde à Lussas pour découvrir la culture populaire, régionale… Il préfère tout cela à ramasser les poires ou les cerises. Il est antimilitariste, Il aime la musique folk et surtout le cinéma. Un cinéma qui raconte la vie des gens, des gens comme ceux du village, ou celle des gens d’ailleurs… Il aime le cinéma documentaire qui est pour lui comme la légende des peuples.

Son premier festival se tient dans le hangar familial, les spectateurs sont assis sur les caisses de poires, il fait sept degrés et le lance-flammes du garagiste essaie de réchauffer la salle, entre les séances…

Claire Simon

Alors, très vite, il prépare avec les copains des villages alentours un festival baptisé « Pays et Régions » où sont projetés des films du coin, des films militants, qui montrent d’autres vies que celles des Parisiens… La première édition a lieu au « Joncas », dans le hangar familial, au mois d’avril, et les spectateurs sont assis sur les caisses de poires. Quatre cents personnes entrent et mille autres sont refusées… René Allio vient présenter Les Camisards, et le débat a lieu malgré les sept degrés et le lance-flammes du garagiste qui essaie de réchauffer la salle, entre les séances… Jean-Marie et le maire de l’époque, qui n’est pas encore Jean-Paul, décident de choisir pour la prochaine fois une date plus chaude, en juin.

Les années suivantes, Jean-Marie organise un « Marathon du scénario », avec Jean Aurenche pour président, une folie pleine de rires et d’inventions, sur trois jours, sans dormir, les candidats écrivent leur histoire. Le gagnant sera lu en public par Henri Gougaud… Quand il s’en souvient, Jean-Marie est toujours au bord du fou rire comme une bonne blague dans laquelle il aurait entraîné les autres…

En 1984, Jean-Marie tourne avec des amis un film sur les chevaux, et tombe malade… Une fois remis sur pied, ils s’allient et mettent en œuvre le festival de Lussas autour de cet animal. On vide le « Joncas », le fameux hangar familial, et on y installe des gradins pour que les chevaux viennent y faire des démonstrations et des courses ! On y projette aussi des films, aussi bien des westerns que Racetrack de Frederick Wiseman, ou même Ben-Hur !

Les villageois et les touristes sont enthousiastes. Au fil de mes visites à Lussas, tous me parlaient, très émus, de ce festival qui unissait la campagne et le cinéma, les animaux et la culture. Et c’est l’utopie de Jean-Marie Barbe : que Lussas devienne un lieu culturel aussi bien pour les villageois que pour les cinéphiles du monde entier, pour ceux que l’on appelle ici les « imaginaÏres » (« les rêveurs »), et les jeunes gens avides d’inventions formelles. C’est une époque où le documentaire est reconnu comme une forme nouvelle, qui fait le portrait de ceux que le cinéma oublie ou incarne par des vedettes… À Lussas, les légendes populaires sont racontées par les héros eux-mêmes, hors des paillettes hollywoodiennes…

Une chambre dans la maison Barbe, telle une ruche bondée, sert de premier bureau, et Jean-Marie rêve d’un cinéma à Lussas, d’une salle des fêtes pour le festival, ce que petit à petit Jean-Paul, devenu maire, parvient à réaliser. On trouve un local plus grand pour que la troupe, autour de Jean-Marie, puisse travailler. Il faut faire des films pense Jean Marie ! Alors, il fonde une société de production, Ardèche Images Production, qui se lance dans la réalisation de films documentaires.

En 1989, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution, la Bande à Lumière, qui regroupe, au milieu des années 1980, des maisons de productions et de distribution ainsi que des réalisateurs, imagine ce que devrait être un festival de films documentaires… Scission entre les Parisiens et les Lyonnais qui deviendront les Marseillais et les Lussassois.

Jean-Marie trouve toujours que c’est plus simple et moins cher à Lussas, que ça ne peut faire que du bien aux réalisateurs du monde entier de voir des films à la fin de l’été quand il y a les vendanges et la récolte des poires.

Claire Simon

Jean-Marie avec d’autres créent Les États généraux du documentaire, sans prix, comme une université d’été… Jean-Marie trouve toujours que c’est plus simple et moins cher à Lussas, que ça ne peut faire que du bien aux réalisateurs du monde entier de voir des films à la fin de l’été quand il y a les vendanges et la récolte des poires. La première année, Raymond Depardon viendra y présenter son film, alors interdit, aujourd’hui appelé 1974, une partie de campagne.

Le cinéma de Lussas, la salle des fêtes, le « Joncas », un chapiteau loué ou un camion mobile, tous ces lieux projettent les films sélectionnés et on demande aux réalisateurs, même s‘ils sont éconduits, de laisser une copie de leur œuvre à la vidéothèque…

Car la mémoire est un des dadas de Jean-Marie, et peu à peu cet archivage lussassois finit par devenir la plus grande vidéothèque mondiale de films documentaires, grâce aux rétrospectives, aux programmations des cinématographies de différents pays, et tous les films reçus, accumulés au fil des années, classés, numérisés qui constituent aujourd’hui une incroyable richesse.

Le festival s’installe et comme disait la tante de Jean-Marie : « Les États généraux, c’est la semaine sainte ! » Les commerçants font leur fortune annuelle, les jeunes se posent au camping, les habitants accueillent des projections chez eux, et le village ne désemplit pas de jeunes gens conquis par ce cinéma qui semble le leur.

Le festival s’installe, et comme disait la tante de Jean-Marie : « Les États généraux, c’est la semaine sainte ! »

Claire Simon

Alors Jean-Marie, à observer cette jeunesse si enthousiaste se dit qu’il faut la former au cinéma documentaire. Il commence par des résidences d’écriture à Lussas, puis cherche des financements (via le CNC), et avec l’université de Grenoble se crée, en 1999, l’école : Le Master. Deux mois à Grenoble et le reste de l’année à Lussas pour douze réalisatrices et réalisateurs. Plus tard, en 2008, il y aura aussi des étudiants producteurs et même aujourd’hui des étudiants distributeurs. On laisse la porte ouverte aux professionnels qui veulent assister aux cours autour de la distribution des films documentaires.

Avant les années 2000, ARTE était la chaîne que le documentaire intéressait, et Thierry Garrel son pape comme il le disait lui-même. Mais, de plus en plus, les autres chaînes se désintéressèrent du genre, au profit du magazine, du reportage, de toutes sortes de formes sur lesquelles elles avaient tout pouvoir… Jean Marie sentait qu’il ne fallait plus compter sur la télévision. À Lussas, on élabore chaque année avec des producteurs et des diffuseurs régionaux des journées où les étudiants et les résidents viennent présenter leurs projets et trouvent souvent les moyens de les réaliser.

Jean-Marie pense aux pays, de l’autre côté de la Méditerranée, il faut les amener, eux aussi, à faire des films sur leur réalité. Il le sent comme une espèce d’amicale agricole ou régionale… À ce moment-là, la région est aux mains des socialistes et des écologistes, et Jean-Marie, invité à Dakar, organise des résidences d’écriture de films documentaires, d’abord à Gorée puis à Saint-Louis-du-Sénégal, et finit par convaincre l’université sénégalaise de créer un master documentaire à Saint-Louis, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.

À partir de là, tous les ans, les producteurs locaux et hexagonaux, les petites chaînes françaises, des chaînes africaines viennent faire leur marché auprès des projets d’étudiants et de résidents…. Jean-Marie s’attelle aussi à faire la même chose à Madagascar et, bien sûr, à travers le monde des résidences se mettent en place : en Géorgie, en Sibérie, en Nouvelle-Calédonie, au Cambodge — au centre Bophana à Phnom Penh créé par Rithy Panh —, en Guyane française, où des cinéastes documentaristes français accompagnent les projets des jeunes sur place qui parfois viennent ensuite à Lussas finir leur formation… De nombreux films naissent de ces écoles et résidences, qui racontent brillamment ce regard intérieur sur chaque réalité, celui qui manque tant aux grands médias…

C’est alors que naît l’idée d’une plateforme de cinéma documentaire d’auteur, Tënk, qui à terme deviendrait internationale et sauverait la mémoire et l’actualité du genre. À ce moment-là, Netflix commence et Jean-Marie sent qu’il a un peu d’avance mais pas tant que ça. Avec son ami Jean-Paul, il veut créer, à Lussas, un lieu dédié au documentaire qui réunirait toutes les sociétés du « Village documentaire » et également la plateforme Tënk. Conjointement les deux projets avancent… Je les ai suivis dans une série que j’ai appelé Le Village dont un film sera tiré.

C’est cela que Jean-Marie Barbe poursuit, que cette vision de la culture du peuple soit reconnue et perdure !

Claire Simon

Malheureusement deux soucis surviennent : la région passe à droite et Laurent Wauquiez remplace les crédits de la formation qui soutenaient les résidences et les masters à l’étranger par un vif soutien à ce qu’il nomme « Chasse, Pêche, Nature et Tradition ». Et Jean-Marie retombe malade en septembre 2015. Les médecins lui demandent alors de « se calmer » et d’arrêter de voyager pour le cinéma documentaire. Néanmoins, avec toute son énergie et accompagné de nombreux jeunes gens, ils créent Tënk, et l’édifice sort de terre.

La plateforme est inaugurée en 2016 et le bâtiment en 2018. Il s’appelle « L’Imaginaire », et c’est sans doute le seul endroit dans le monde consacré au documentaire qui regroupe son école, sa vidéothèque, sa plateforme, un auditorium de mixage et des salles de montage vidéo et son. Avec Tënk, Jean-Marie veut coproduire de 100 à 150 films par an ! Toujours les chiffres valsent et son camarade Pierre Mathéus calme avec amitié et admiration cette excitation numérique… Mais la plateforme s’avère viable et de nombreux films sont coproduits.

D’autres projets en cours sont un peu laissés en plan faute de crédits tels que le cimetière audiovisuel de Lussas : chaque personne raconterait sa vie et où, sur de grands panneaux, on pourrait voir les défunts parler après leur mort. Soixante-dix portraits existent, il en manque 270… Les fantômes attendent 300 000 euros pour reprendre un peu de vie.

Les dernières années ont vu la réussite de Tënk et la continuation du festival, du Master, etc. Mais certains jeunes gens, qui ont découvert le documentaire à Lussas et qui ont rejoint le « Village documentaire », se sont révoltés contre l’usine à idées qu’est Jean-Marie, l’ont trahi, l’ont mis à l’écart, alors Jean-Marie a dû courir encore plus vite pour ne pas ressembler au Roi Lear.

Son ami de toujours, Jean-Paul, s’est noyé il y a un an dans la retenue d’eau d’irrigation des vergers lussassois, sa collaboratrice de toujours, Claude Gallès Moncomble est maintenant maire de la ville. L’Association Tënk chez l’habitant, créée par Jean Marie et son amie Danièle Carlebach, enchante beaucoup de personnes qui n’ont pas de cinéma près de chez eux en leur faisant découvrir la fine fleur des films documentaires sortis en salles et en leur permettant d’en débattre avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et les idées, Jean-Marie n’en manque pas : les mille et un films à sauvegarder à l’Unesco, convaincre France Culture de faire une émission de critique de films documentaires, une nouvelle plateforme pour le cinéma documentaire…

Parmi tous ses films — depuis 1976, Jean-Marie Barbe a réalisé, seul ou accompagné, 18 films —, mon préféré est celui sur les ouvriers agricoles dont on sent combien il les admire… Tant de gens extraordinaires sont venus à Lussas : de Pierre Bourdieu aux différents ministres de la Culture qui ont dû chausser leurs sandales l’été pour découvrir ce qu’un village agricole a fait pour la culture.

Toujours plus, toujours plus loin, le visionnaire n’a qu’une terreur, celle que ça ne tienne pas, que ça ne reste pas… Lors de l’inauguration du bâtiment de Lussas, il avait fini son discours par : « Rendez-vous dans un siècle ! » C’est cela qu’il poursuit, que cette vision de la culture du peuple soit reconnue et perdure ! Peu de gens ont fait autant pour le cinéma documentaire en courant comme le furet, épuisé mais toujours vif en regardant l’immensité de la tâche encore à accomplir… De chaque difficulté, Jean Marie, tel le Phénix, renaît de ses cendres. Alors bien sûr, oui, rendez-vous dans un siècle !

Claire Simon est une scénariste, actrice, directrice de la photographie, monteuse et réalisatrice française. Elle est l’autrice de plusieurs films documentaires, dont Les Patients, Récréations et Coûte que coûte récompensés dans de nombreux festivals.

Le jury* de cette 33e édition a consacré la série Afghanistan, no (wo)man’s land de Véronique de Viguerie. Elle rejoint ainsi le prestigieux palmarès du Prix Roger Pic décerné par la Scam.

Son travail sera exposé du 13 octobre 2025 au 6 février 2026 à la Scam. La remise du prix aura lieu le 16 octobre à 19h30 lors du vernissage de l’exposition (sur réservation).

Depuis plus de trois ans, les fondamentalistes Talibans sont de retour au pouvoir. L’ancienne guérilla ultra rigoriste, adepte d’une application stricte de la charia et d’un code tribal plus rigide encore, a déjà constitué son nouvel État : l’Émirat Islamique d’Afghanistan. Pour les citadines afghanes, c’est un cauchemar éveillé. Un scénario science-fictionnel qui les confronte aux fantômes chassés vingt ans plus tôt en 2001. La doctrine talibane se calque sur son premier acte lugubre. Les femmes émancipées sont dans son viseur : les parcs, le salon de beauté, l’espace public, le voyage, le secteur public leur sont interdits. Un châtiment équivalent à ceux que les fondamentalistes leur infligèrent dans les années 90, punissant à cette époque d’autres velléités d’émancipation – celles insufflées par les communistes. À différents degrés donc, les deux dernières décennies n’auront été qu’une parenthèse pour les femmes afghanes. Une faille spatio-temporelle dans laquelle les États-Unis et l’Occident ont engouffré plus de cent milliards de dollars et bon nombre de leurs illusions civilisationnelles. L’ère démocratique est révolue. Les Afghanes sont plongées dans le noir, prises dans ce cycle mortifère qui, d’une décennie à l’autre, les encourage, puis les broie, avant de reprendre son cours bien cruel.

Pourtant, à travers mon travail photographique, je refuse de les représenter uniquement comme des victimes soumises, figées dans la souffrance que leur impose l’histoire. Mon objectif capte aussi leur force, leur solidarité et leur courage : ces femmes qui, malgré l’oppression, continuent de lutter, de s’organiser et de prendre leur destin en main, défiant ainsi le regard que l’on porte trop souvent sur elles.

Véronique de Viguerie

Le jury de cette 32e édition a consacré Corentin Fohlen / Divergence pour son portfolio Sueurs et tremblements. Il rejoint ainsi le prestigieux palmarès du Prix Roger Pic décerné par la Scam.

La violence en Haïti a une longue histoire : celle de son passé colonial, de ce petit bout d’île qui a enrichi des empires européens par son exploitation humaine, géologique et géographique. C’est aussi l’histoire de la volonté d’un peuple esclave de se libérer et de prendre par les armes une indépendance dont ces mêmes puissances dépossédées lui feront cher payer l’affront. À travers un projet documentaire commencé en 2022 et poursuivi en 2023, en intégrant certaines archives photos remontant à 2010, j’ai élaboré une réflexion sur la manière dont un peuple et une nation se forgent à travers les tourments de l’histoire.

Haïti ne subit pas les foudres de l’actualité ni par hasard ni par magie : sans cesse gangréné par la lourdeur de son passé, le pays s’englue indéfiniment dans son présent. Comprendre le pays aujourd’hui, c’est accepter de mettre de côté cette vision simpliste d’un « pays maudit » pour plonger dans la complexité de son Histoire. Entre ingérence étrangère et mainmise capitaliste et humanitaire, Haïti s’est surtout appauvri par l’exploitation de son extrême richesse. Cette dernière s’est construite au prix de la sueur d’un peuple dont la violence sert de catharsis face à une histoire trop lourde à porter. Cette violence longtemps manipulée par le pouvoir en place semble désormais échapper aux politiciens haïtiens et aux acteurs économiques de la bourgeoisie : les gangs qui déstabilisent la capitale tiennent désormais les rênes d’une économie souterraine. Un désordre aggravé par les conditions climatiques et géographiques intrinsèque au pays, parmi les plus fragile face à la sécheresse. Aborder la complexité d’un pays en explorant l’entièreté de son territoire est essentiel pour en raconter son essence et la manière dont une nation et un peuple se sont construits par le prisme de l’ultra violence.

Corentin Fohlen (2010-2023)

Le Prix Anna Politkovskaïa, créé en 2009 et doté de 3 000 € par la Scam, récompense le meilleur long métrage de la compétition documentaire du Festival international de films de femmes à Créteil.

Cette année, c’est le documentaire de Jacquelyn Mills qui a été distingué et doublement primé puisqu’il a également reçu le Prix du public.

Canada – 2022 –103’ – Acéphale

Une immersion dans le riche écosystème de l’île de Sable, guidée par la naturaliste et environnementaliste Zoe Lucas qui vit depuis plus de 40 ans sur ce bout de terre isolé dans l’océan Atlantique Nord-Ouest. Tourné en 16 mm, ce long métrage documentaire expérimental est une collaboration ludique et respectueuse avec le monde naturel.

Née en 1984 à Sydney, Nouvelle-Écosse (Canada), Jacquelyn Mills vit à Montréal. Cinéaste, monteuse, conceptrice sonore et directrice de la photographie, ses œuvres explorent souvent une connexion intime et curative avec le monde naturel. En 2013, elle réalise un court métrage Leaves, présenté à Cannes et en 2017, son moyen métrage In the Waves est en sélection à Vision du Réel. Géographies of Solitude est son premier long métrage.

La diversité de la création documentaire française est régulièrement sélectionnée, programmée, voire primée par les plus grands festivals internationaux. En témoigne, tout récemment, l’Ours d’or attribué, lors de la Berlinale 2022, au film de Nicolas Philibert, Sur l’Adamant.

C’est pourquoi, dans le cadre de l’Année du documentaire, Unifrance et la Scam s’associent pour la première fois pour valoriser les documentaires français sur la scène internationale : un fonds de 60.000 euros vient d’être créé pour soutenir les déplacements de réalisateurs et réalisatrices dont les films sont présentés dans vingt manifestations internationales dédiées au documentaire, tant en Europe, en Asie qu’en Amérique du Nord. Ce fonds intervient en complément des soutiens qu’Unifrance apporte aux films français, documentaires inclus, sélectionnés dans les festivals de catégorie A.

Ce fonds permettra de prendre en charge de manière forfaitaire tout ou partie des frais de déplacements d’auteurs et d’autrices sélectionnés pour des longs métrages ou unitaires de plus de 52 minutes, de production majoritairement française, en compétition internationale ou en première internationale, dans la limite de deux aides par an, par oeuvre.

Les sélections sont opérées conjointement par Unifrance et la Scam et le fonds est géré administrativement par Unifrance.

Nicolas Philibert, Ours d’or 2023 à Berlin pour Sur l’Adamant, Alice Diop, meilleur documentaire de la Berlinale 2021 avec Nous, Anne Poiret, distinguée d’un Emmy Award à New York pour Les Enfants de Daesh : les cinéastes français du réel brillent à l’international. Je pourrais en citer des dizaines d’autres, dont les grands festivals internationaux programment les films, reconnaissant ainsi une « empreinte française » au cinéma documentaire. Défendre les auteurs et les autrices, les aider à promouvoir leurs œuvres ici et ailleurs, nous nous y employons au quotidien. Désormais, ce partenariat avec Unifrance nous ouvre de nouvelles perspectives.

Rémi Lainé, réalisateur et président de la Scam

Le documentaire français, dans toute sa diversité, est un extraordinaire vecteur de rayonnement de la création française, dans les festivals et marchés, en salle, en télévision et sur les plateformes. Unifrance est heureux de s’associer à la Scam pour renforcer la présence des autrices et auteurs français dans les festivals internationaux de documentaire, en complément de nos actions dans les festivals généralistes.

Serge Toubiana et Hervé Michel, président et vice-président d’Unifrance

Unifrance : Johanna von Hessen johanna.vonhessen@unifrance.org

Scam : Cristina Campodonico cristina.campodonico@scam.fr

Une plongée dans l’histoire du début du XXe siècle à travers les photographies d’une référence du journalisme contemporain : Albert Londres. Un ouvrage de 150 photographies en couleurs et en noir et blanc, à découvrir aux Éditions Le Bec en l’air.

En 1932 disparaissait tragiquement le journaliste, poète et écrivain Albert Londres. Reporter de terrain, l’homme a parcouru le monde pour enquêter, alerter, dénoncer. À sa mort, il a laissé derrière lui l’héritage d’un journalisme offensif, un prix portant son nom et une quantité de documents historiques encore précieux aujourd’hui. Connu pour ses écrits, celui qui est considéré comme l’un des plus grands noms de l’histoire de la presse est aussi l’auteur d’un grand nombre de photographies illustrant ses enquêtes.

Au début des années 1920, à travers les quelque 800 photographies qu’il a réalisées et celles des photographes qui l’ont accompagné dans ses missions, Albert Londres a accompagné la montée en puissance de l’image dans l’information et l’émergence du photojournalisme. Dans ses reportages, toujours en prise avec les grands événements du monde, des peuples s’affranchissent de leur colonisateur, les injustices des sociétés sont mises au jour, les scandales dénoncés. Au fil des images, on croise avant l’heure le credo wahhabiste des talibans, le pragmatisme du commerce chinois, le tourisme sexuel, l’antisémitisme, la haine dans les Balkans…

Londres a eu cette phrase, devenue une devise de la profession : « Le journaliste n’est pas là pour faire plaisir, mais pour plonger la plume dans la plaie… » Dans l’un de ses articles rédigés pour dénoncer le massacre causé dans la population noire par la construction de la voie ferrée Congo-Océan – qui fit 17000 victimes –, Londres lança cet avertissement : « Et si monsieur le ministre des Colonies ne me croit pas, je tiens les photos à sa disposition… » Il est étonnant de constater la force que revêt la preuve par l’image pour celui qu’on connaît avant tout pour le caractère incisif de ses reportages écrits. Par l’écrit, il dénonce. Par l’image, il prouve.

En ces temps de suspicion massive à l’encontre de l’information, ce beau livre est donc à la fois une plongée dans l’histoire du début du XXe siècle, un voyage aux origines du journalisme contemporain, et une réflexion sur le rôle de l’image questionnée sous l’angle de la vérité journalistique, presque un siècle après la mort d’Albert Londres. Paraissant à l’occasion des 90 ans du prestigieux Prix Albert-Londres, qui récompense chaque année les meilleurs reportages parus dans la presse et l’audiovisuel, il est accompagné d’un texte d’Hervé Brusini, journaliste, par ailleurs président du Prix Albert-Londres (dont il fut lui-même lauréat), et coédité avec l’association du prix Albert-Londres.

Le Bec en l’air Éditions

Hervé Brusini – Frédéric Lecloux

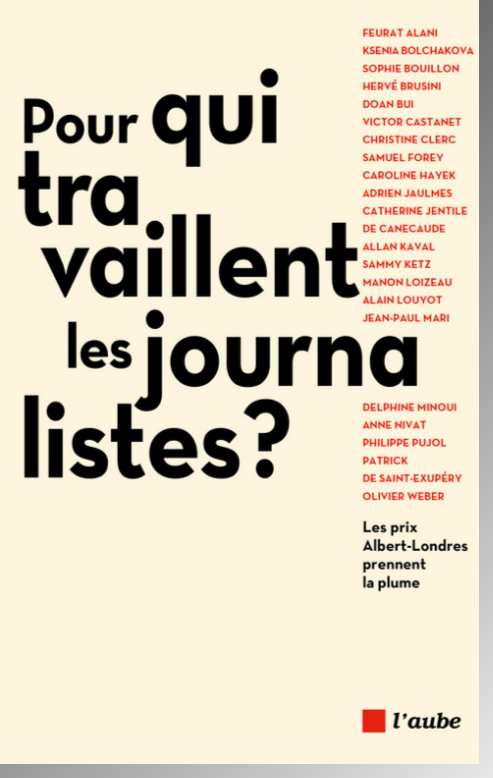

Pour qui travaillent les journalistes ? Les Prix Albert-Londres prennent la plume ! Un ouvrage à découvrir en librairie dès le 20 octobre 2023, aux éditions de l’Aube, collection Monde en cours.

Mais pour qui travaillez-vous à la fin, vous les pisseurs de copie, les marionnettistes de nos angoisses, les profiteurs de nos peurs, les scribouillards préludes à la pub, les serviteurs zélés du pouvoir, de tous les pouvoirs, économiques, politiques, vous qui confondez communication et information… ? Vous les journalistes truqueurs de vérité, malfrats de l’image. Vous, les menteurs, les corrompus, les donneurs de leçon dépourvus de morale… Oui, répondez ! Pour qui travaillez-vous ?” Oser “faire le journaliste”, c’est aujourd’hui se confronter à ce questionnement, qu’il soit explicite ou insidieux, virulent ou à voix basse. Mépriser, ricaner seraient les pires des réponses. Alors le journalisme proteste de sa bonne foi. Le terrain comme antidote de l’infox, lieu essentiel pour constater les combats à mener, à l’instar du grand ancêtre Albert Londres, dont elles et ils sont toutes et tous lauréats. Écoutez-les, lisez-les, la sincérité guide la plume qu’ils plongent dans la plaie du journalisme en tentant de répondre à l’interrogation : « Pour qui travaillez-vous ? »

Hervé Brusini

Cet ouvrage rassemble les contributions d’une vingtaine de journalistes lauréats du prix Albert-Londres.

Feurat Alani, Ksenia Bolchakova, Sophie Bouillon, Hervé Brusini, Doan Bui, Victor Castanet, Christine Clerc, Samuel Forey, Caroline Hayek, Adrien Jaulmes, Catherine Jentile de Canecaude, Allan Kaval, Sammy Ketz, Manon Loizeau, Alain Louyot, Jean-Paul Mari, Delphine Minoui, Anne Nivat, Philippe Pujol, Patrick de Saint-Exupéry, Olivier Weber.

Isabelle Lacroze, attachée de presse : 06 09 90 17 70 – isa.lacroze@orange.fr

Aline Connabel, relation libraires : 06 25 67 05 43 – aline.connabel@gmail.com

Stéphane Joseph : 06 82 90 01 93 – albert.londres@scam.fr

À l’occasion du 90e anniversaire du Prix Albert-Londres, créé en 1933, l’association éponyme donne à entendre la langue de celui qui sera à l’origine du grand reportage moderne et propose de découvrir Albert Londres (1884-1932) au travers de ses écrits les plus remarquables. De grands textes lus par de grandes voix, qui éclairent d’un nouveau jour le rythme de cette plume, ce style, ce regard inédit, ce talent d’enquêteur…

Alors que les infox pullulent, la méthode Albert Londres reste un phare tant pour la profession que pour le public : « Notre métier n’est pas d’être pour ou contre, il est de porter la plume dans la plaie. »

Une collection, accessible à tous, que le Prix Albert-Londres est heureux de mettre à la disposition des curieux en tous genres, des amateurs d’enquêtes, des amoureux de la langue française, des professeurs et de leurs élèves, des journalistes…

Une série écrite par Hervé Brusini (Prix Albert Londres 1991) et présentée par Anne Poiret (Prix Albert Londres 2007).

Réalisation : Guillaume Girault / Coordination : Isabelle Duriez

Une production wave.audio pour le Prix Albert-Londres.

Stéphane Joseph : 06 82 90 01 93 – albert.londres@scam.fr

Le Prix Albert Londres remercie ses partenaires grâce auxquels cette collection voit le jour :