Conscientes de leur intérêt commun à accompagner l’essor de l’intelligence artificielle (IA) dans la création audiovisuelle, les auteur·ices et les producteur·ices d’œuvres audiovisuelles à caractère documentaire ont défini de bonnes pratiques contractuelles et éthiques respectueuses du droit d’auteur, et conformes au règlement européen sur l’IA. La Boucle documentaire, la GARRD, LaScam d’une part et le SATEV, le SPECT, le SPI, l’USPA d’autre part, se réjouissent d’avoir défini ensemble les termes de clauses recommandées en vue de leur intégration dans les contrats d’auteurs.

Ces clauses types répondent à deux enjeux majeurs :

Les principes définis sont les suivants :

Au regard des risques que l’IAG peut représenter pour l’authenticité des œuvres du réel, les engagements sont assortis d’une obligation de transparence vis-à-vis du public afin qu’il soit clairement informé de l’usage de l’IAG, et que des lieux, personnages, situations ou propos qui sont en réalité fictifs ou reconstitués ne puissent être considérés comme authentiques.

Cette transparence devra permettre de rendre clairement identifiable, quelle que soit la chaîne de diffusion, le recours à l’IAG.

Dans une perspective de bonnes pratiques partagées par l’ensemble de la filière, nous appelons désormais à l’ouverture d’un dialogue avec les diffuseurs pour déterminer conjointement les modalités d’information du téléspectateur en cas de recours à l’IAG.

Contacts presse :

LA BOUCLE DOCUMENTAIRE : Pauline Vasset, Coordinatrice – 06 80 50 72 88

LA GARRD : Perle Schmidt-Morand, Déléguée Générale – 06 32 14 78 44

LASCAM : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

SATEV : Florence Braka, Déléguée Générale – 06 03 51 70 18

SPECT : Pierre-Marie Dupeyron, Délégué aux affaires institutionnelles – 06 45 64 60 75

SPI : Emmanuelle Mauger, Déléguée Générale Adjointe – 01 44 70 70 44

USPA : Stéphane Le Bars, Délégué Général – 06 60 23 53 96

Les syndicats de producteurs et de distributeurs audiovisuels (AnimFrance, le SATEV, le SEDPA, le SPECT, le SPI et l’USPA) et les sociétés de gestion collective d’auteurs (SACD et la SCAM) ont signé un accord avec la chaîne 13ème RUE, qui vient d’être transposé dans la convention entre l’éditeur de services et l’ARCOM.

Ce premier accord interprofessionnel relatif aux obligations d’investissement de 13ème RUE en faveur de la production audiovisuelle est conclu sous l’égide du décret dit câble et satellite. Il confirme l’engagement continu de NBCUniversal International Networks & Direct-To-Consumer envers le secteur de la création française et la volonté de s’intégrer pleinement dans le cadre réglementaire français.

Il traduit la vision partagée des parties en faveur de la diversité, du renouvellement et du rayonnement de la création audiovisuelle française et plus particulièrement dans le domaine de la fiction.

Les signataires se sont entendus pour que NBCUniversal International Networks & Direct To-Consumer consacre :

13ème RUE disposera d’une durée d’exploitation de 48 mois en télévision payante ; le holdback à l’égard des exploitations en télévision gratuite et en vidéo à la demande par abonnement ne pouvant excéder 18 mois.

L’accord pourra être étendu à toute autre chaîne de télévision payante de NBCUniversal disponible en France, à condition qu’elle devienne éligible aux obligations de production.

Cet accord a été conclu pour une période de deux années jusqu’au 31 décembre 2025.

Contacts presse

Stéphane Le Bars – Délégué général – AnimFrance & USPA – s.lebars@uspa.fr

Florence Braka – Déléguée générale – SATEV – f.braka@ffap.fr

Raphaëlle Mathieu – Présidente – SEDPA – rmathieu@cybergroupstudios.com

Vincent Gisbert – Délégué général – SPECT – vincentgisbert@spect.fr

Emmanuelle Mauger – Déléguée générale adjointe – SPI – emauger@lespi.org

Chloé Rayneau – Attachée de presse SACD – chloe.rayneau@sacd.fr

La Scam – presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

Dans le contexte de la discussion du PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) et des débats sur un éventuel dispositif de revenu de substitution, LaScam, très inquiète de la précarisation grandissante des professions culturelles, réaffirme son engagement pour la protection sociale des artistes-auteurs. Dans sa séance du 18 novembre, le conseil d’administration de LaScam a défini sa politique à ce sujet.

À l’heure où le Parlement débat de l’avenir de la SSAA, LaScam soutient l’instauration d’une structure regroupant principalement les organisations professionnelles d’artistes-auteurs, diffuseurs (producteurs et éditeurs) et représentants de l’État. En toute hypothèse, cette instance doit représenter la diversité des métiers et défendre la protection sociale de celles et ceux qui dépendent de ce statut pour vivre.

Sa mission doit être :

– d’établir les grandes orientations de l’action sanitaire et sociale,

– de veiller à l’application des règles de protection sociale par les organismes sociaux (CPAM, CNAV…),

– d’être consultée sur tout projet législatif ou réglementaire afférent à la protection sociale des artistes-auteurs

– de piloter une politique d’action sociale dédiée aux auteurs en difficulté.

LaScam n’a aucune vocation à gérer des organismes à caractère social. Mais, forte de son rôle dans le précompte des cotisations sociales et l’accompagnement social de ses membres, elle se dit prête à y siéger comme observatrice, conformément à sa mission de défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, reconnue par les dispositions du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts.

Le Conseil d’administration dénonce les manquements passés de l’Agessa, liée à l’absence d’appel de cotisation vieillesse jusqu’en 2019. Faute de pouvoir identifier et gérer informatiquement les artistes-auteurs assujettis mais non affiliés à l’Agessa, cette dernière n’a appelé la cotisation retraite qu’à celles et ceux qui faisaient la démarche d’affiliation auprès d’elle. De nombreux auteurs et autrices découvrent ce défaut de cotisation seulement lors de leur départ à la retraite. Ils sont, de ce fait, privés d’une partie de leurs droits. LaScam pour sa part a très régulièrement alerté ses membres sur la confusion dont beaucoup d’entre eux étaient victimes. Elle leur a délivré les explications afférentes à la distinction assujettis-affiliés. Ce problème majeur connu des tutelles a été très tardivement corrigé avec la mise en œuvre du précompte de la cotisation vieillesse dès le premier euro en 2019, défendue dès l’origine par LaScam.

Le dispositif de régularisation mis en place, pour lequel LaScam a instauré des aides, ne donne pas satisfaction. Le nombre de dossiers traités par la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) reste très insuffisant. Au 30 juin 2025, la CNAV comptabilisait 2 255 dossiers reçus, un chiffre dérisoire au regard de la population potentiellement concernée. Les difficultés à fournir les justificatifs d’activité, les délais de traitement injustifiables des dossiers par la CNAV Île-de-France et les coûts de régularisation des carrières rendent ce dispositif inaccessible pour trop d’auteurs.

Afin de réparer cette injustice flagrante, le conseil d’administration de LaScam appelle l’État à instaurer sans tarder un système simplifié de régularisation forfaitaire, assorti d’un fonds qu’il financerait pour prendre en charge des devis de régularisation.

Les fluctuations naturelles des revenus artistiques confrontent les artistes-auteurs à des périodes de précarité pour lesquelles aucun revenu de substitution adapté n’existe, en particulier pour celles et ceux qui ne perçoivent pas d’autres revenus que des droits d’auteur. Le durcissement des conditions d’accès au RSA depuis le 1er janvier 2025, avec l’obligation de justifier de quinze heures d’activité par semaine, ne répond pas à la réalité des métiers de la création, malgré les adaptations mises en place.

C’est pourquoi LaScam milite pour un mécanisme de soutien spécifique qui permette aux artistes-auteurs de poursuivre leur travail de création pendant les périodes creuses tout en maintenant leur protection sociale.

LaScam reste pleinement engagée auprès des artistes-auteurs qu’elle défend avec conviction, déterminée à défendre leurs droits sociaux dans une approche solidaire, juste et efficace.

Contact presse : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

Comme l’avait souhaité le Président de la République lors de sa visite au Festival du Livre de Paris en avril 2024, les pouvoirs publics ont ouvert la voie à la mise en place d’un dispositif permettant une juste rémunération des auteurs et des éditeurs sur le marché du livre d’occasion fondée sur le droit d’auteur.

La montée en puissance des achats de livres d’occasion, pour partie au détriment du marché premier, s’accélère au point d’en faire un enjeu majeur de politique culturelle. L’étude publiée début 2024 par la SOFIA et le ministère de la Culture faisait état d’un marché en pleine croissance sur les dix dernières années, avec un livre sur cinq acheté d’occasion en 2022, représentant un chiffre d’affaires estimé à 351 M€.

Auteurs et éditeurs ont travaillé depuis plusieurs mois à élaborer une solution permettant un partage équitable de la valeur générée par la vente de livres d’occasion dont le ministère de la culture engage l’instruction. Le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition se réjouissent que les pouvoirs publics engagent l’instruction de ce dispositif.

Les auteurs et les éditeurs se réjouissent également d’une prochaine réévaluation du droit de prêt en bibliothèque dont le montant n’avait pas été réévalué depuis son instauration en 2003.

Contact presse

SNE : Hélène Conand, hconand@sne.fr

CPE : contact@conseilpermanentdesecrivains.org

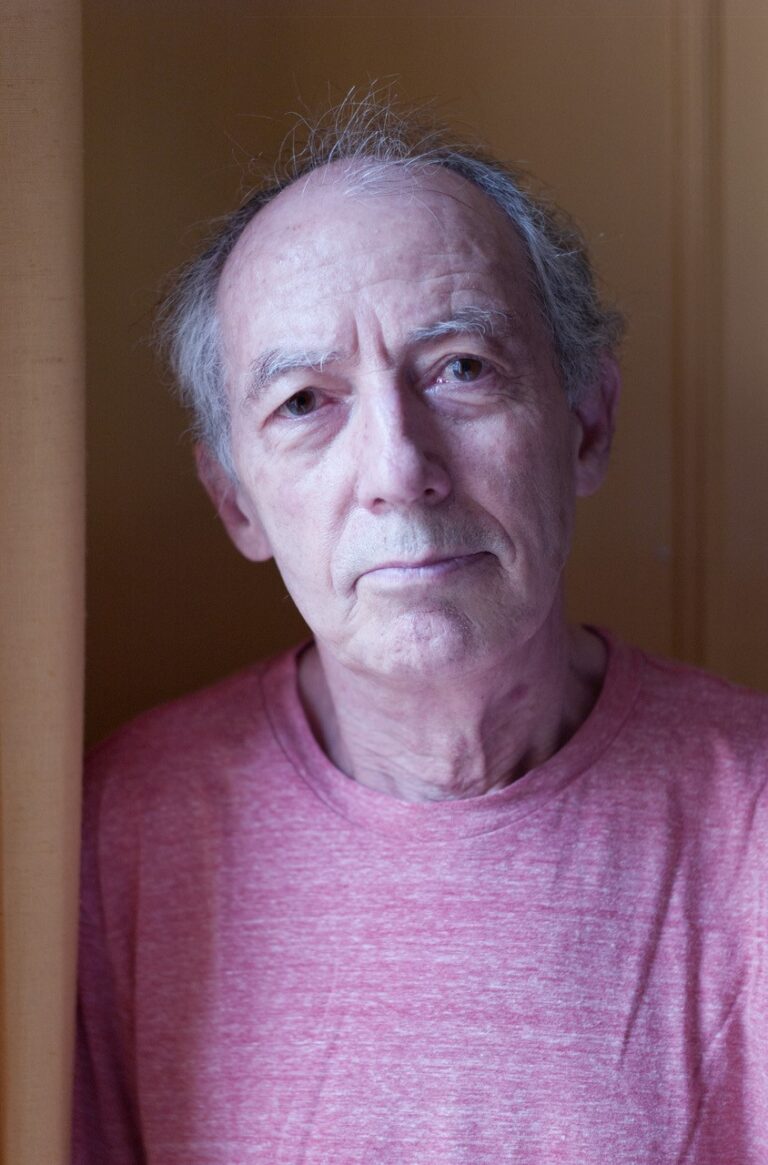

Thierry Garrel, ancien responsable des programmes documentaires à l’INA puis à ARTE revient sur la disparition de notre confrère Alain Jaubert

C’est dans le chagrin et la peine que j’ai appris il y a huit jours le décès d’Alain Jaubert avec qui j’ai travaillé pendant près de trente ans, après notre première rencontre en 1981 à l’INA, où j’étais responsable des documentaires indépendants et d’archives. Alain, qui était journaliste, s’était mis en rapport avec nous alors que nous mettions au point, avec Louisette Neil et Philippe Grandrieux, les premiers numéros du magazine Juste une image.

Au terme de plusieurs années de recherche dans les archives, il avait réuni des centaines de documents photographiques que les services de propagande des pays totalitaires – de droite comme de gauche – avaient truqués avant de les diffuser au monde entier. Il nous proposa d’évoquer ce travail de censure et de propagande par l’image, en s’appuyant sur cette riche collection de photos russes, chinoises, allemandes et françaises, tant dans leur version originale que “retouchée”. Le résultat fut à la fois stupéfiant, hilarant et effrayant : une séquence d’à peine dix minutes, introduite par le texte de George Orwell sur le fameux Commissariat aux Archives de son roman 1984, avec pour tout commentaire pour accompagner la démonstration du travail de falsification, des bruitages de flipper, de caisse enregistreuse et de machine à sous, judicieusement montés. Coup d’essai, coup de maître! (Alain sera quelque temps plus tard le curateur au MAM d’une exposition de ces photos politiques truquées et d’une édition d’un fort livre illustré devenu un ouvrage de référence).

En 1983, c’est l’édition par Serge Klarsfeld de l’Album d’Auschwitz, qui suscite le nouveau projet qu’Alain nous apporte, autour de ces seules photographies connues du camp en fonctionnement, prise en juillet 1944 sur la rampe d’accès par des SS au moment de l’arrivée du train des juifs hongrois, à la veille de leur extermination accélérée. Son film explore ces photographies au banc-titre dans leurs moindres détails, et ce sont cette fois quatre déportées survivantes qui les commentent. (En 1985, Claude Lanzmann sortira son film monumental Shoah, ouvrant en France et dans le monde un intérêt renouvelé pour une mémoire largement oubliée).

Sa rencontre au Louvre avec Madeleine Hours, conservatrice et Directrice du laboratoire de Recherche des Musées de France, déterminera un nouveau projet d’Alain auquel je me trouve de nouveau associé, alors que je suis sur le point de quitter l’INA pour prendre la Direction de l’Unité Documentaire de La Sept. Il s’agit de constituer un film monographique approfondi sur un seul tableau, Le Repas chez Levi de Véronèse, en utilisant toutes les techniques d’analyse scientifique mises au point, radiographie, infrarouge et spectrométrie, associées aux techniques de l’animation vidéo, pour révéler les secrets de la toile, tout en analysant de manière détaillée sa genèse, sa composition, sa signification et sa postérité. Le tableau est à Venise et Alain fait exécuter des photographies à la chambre qui permettent des agrandissements de qualité, sur lesquels la caméra peut se déplacer et qu’elle peut explorer minutieusement grâce à l’invention d’un banc-titre vidéo par son ami Romano Prada, directeur photo.

De nombreuses versions du montage aboutiront à un film de 26mn, composé d’une douzaine de modules (associés selon une structure “en facettes”, comme nous l’appelions, plutôt que lisse et continue), sans autre protagoniste que le son d’une voix proche ayant fait le miel de tous les multiples savoirs réunis. Le choix du comédien Marcel Cuvelier comme narrateur sera déterminant. Sa voix chaude, au timbre et au débit chaleureux, incarne tout ce que l’on peut rêver du “bon maître”, celui qui est capable de susciter et entretenir la curiosité, de faire de son récit une aventure, d’entraîner sans pédanterie aucune tant le néophyte que le lettré cultivé, et de révéler ainsi l’auditeur à sa propre humanité.

Ce prototype deviendra le pilote d’une collection au long cours qu’Alain développera pendant presque vingt ans pour Arte dans notre Unité, au travers de la société commune Palettes Production, constituée avec la complicité du regretté Paul Saadoun, producteur installé à Marseille.

Au rythme de deux ou trois films par an, cinquante films seront produits qui couvrent, de Lascaux à Yves Klein, l’ensemble de l’histoire de la peinture, et au-delà l’histoire des techniques, des mentalités et des imaginaires occidentaux. Michel Laclotte du Musée du Louvre et Henri Loyrette du Musée d ‘Orsay, puis le Centre Pompidou, entraînés dans l’aventure, viennent assurer à la fois des nouveaux financements, l’accès à des spécialistes et des conservateurs de talent, et l’ouverture à de nouveaux publics.

Je me souviens, pour chacun de ces films, des séances de travail passionnées avec Alain, travailleur infatigable et minutieusement exigeant pour consulter les travaux érudits, utiliser judicieusement au tournage la palette graphique, affiner le montage, inventer à chaque fois une dramaturgie particulière tout en préservant le mystère de l’œuvre.

En écrivain, Alain a su redonner ses lettres de noblesse au commentaire, dont se méfiaient les documentaristes qui le tenaient en piètre estime du fait de son abus dans le journalisme. Car cet homme d’image était aussi, au-delà de son immense culture et de sa curiosité, un homme de plume d’une grande finesse (on pourra en juger en découvrant les essais mais aussi les romans qu’Alain a publiés jusqu’à la fin de sa vie, qui décrivent aussi bien Marseille, Pompéi ou Valparaiso, que les états d’âme et les paysages mentaux de ses personnages). La réécriture et le polissage de ses textes pour Palettes, où “seule la jouissance des mots traduit celle des images”, monopolisaient une part importante de son énergie (je le soupçonne de les avoir passés chaque fois au “gueuloir” flaubertien). Il savait comme personne développer des énumérations vertigineuses pour décrire les toiles, trouver le mot juste avec une grande richesse de vocabulaire et de formules.

Je me souviens du bonheur d’Alain (un bonheur que partageaient tous les membres de mon Unité) mais aussi de son humilité souriante, à l’occasion des nombreuses avant-premières dans le Grand Auditorium du Louvre, toujours bondé, et des applaudissements nourris qui les accompagnaient.

Cette aventure de Palettes a prouvé avec éclat qu’il ne saurait y avoir “de fatalité au divorce entre télévision et intelligence”. Elle a été un des fers de lance de la politique documentaire de La Sept devenue Arte, une chaîne faisant proprement table rase pour inventer une nouvelle télévision, qui se voulait respectueuse du spectateur, tout en lui offrant des découvertes passionnantes du patrimoine commun de l’humanité et de ses réalisations artistiques les plus éclatantes.

Le succès de la collection a été immédiat, massif, et sa qualité a été récompensée de nombreux Prix dans le monde entier. Palettes a fait ainsi litière des accusations d’élitisme qui accompagnent trop souvent les projets ambitieux des auteurs engagés, portés par la télévision publique. “Le public devient le grand public quand on le fait grandir”, disait en substance Yves Jaigu.

Cette collection a été de fait pour Arte le modèle, la “mère”, d’autres collections documentaires d’art et de culture (Architectures, Design, Arts du Mythe) mais aussi de géographie et d’histoire (Paysages et Mystères d’Archives). Toutes, dans un format de 26mn et basées sur un concept similaire : se concentrer sur un seul objet plutôt qu’un vaste champ, “réduire en extension pour gagner en compréhension” – une pédagogie à la fois joyeuse et spectaculaire qui a fait époque à la télévision. Toutes, développées en association avec les grandes institutions publiques, pour mieux financer et exploiter des œuvres audiovisuelles durables et de qualité qui deviennent partie intégrante du patrimoine.

Après Rembrandt, Ingres, Picasso ou Piero della Francesca et cinquante films, il restait bien sûr d’autres peintres essentiels qui eussent mérité un film. Mais, dès les premières années 2000, le format 1,33 était lentement remplacé par le 1,66, l’image numérique menaçait de supplanter totalement le support analogique pour l’ensemble de la production télévisuelle… et la voix-même de Marcel Cuvelier commençait à trahir quelque fatigue (pour lui redonner un peu de tonus, Alain accéléra ici ou là son récitant, qu’il surnommait affectueusement “Pepe”). En 2005, décision fut prise de cesser la collection. Alain s’en trouva comme un peu orphelin, mais l’édition en 2007 du coffret de l’intégrale DVD (en cinq langues!) et sa distribution massive couronnèrent sa carrière.

La peinture, comme notait Alain, reste “l’étalon-or” dans un monde tout entier envahi et emporté dans la tempête des images dévaluées et “d’une immense grossièreté”. Faire entrer le spectateur dans l’intimité d’un peintre, révéler dans les toiles des maîtres les richesses d’une sensibilité, d’une pensée et d’un imaginaire, a été pour lui un acte puissant de résistance en même temps que de connivence avec ses contemporains.

Alain est devenu ainsi – sans jamais apparaître à l’image, et au travers d’une voix prêtée ! – un de ces légendaires médiateurs culturels de l’histoire de la télévision française, après Max Pol Fouchet, Jean-Marie Drot ou Pierre Dumayet. Il est à cet égard lamentable qu’Arte n’ait pas su ces dernières années accueillir ses nouveaux projets, ses nouveaux films ou même rediffuser quelques unes de ses si précieuses Palettes. Son nom restera cependant attaché au succès durable d’Arte et le symbole d’une télévision d’auteurs qui fait partie intégrante, sinon centrale, de l’espace public qui subsiste dans nos sociétés livrées à la jungle du marché généralisé.

J’ai mesuré au fil des années le privilège qu’a constitué pour moi que nos routes se soient croisées. Quant à notre complicité de travail autour des valeurs communes qui nous portaient, à ce qui était la chair-même de notre amitié profonde dont je porte aujourd’hui le deuil, je ne saurais en discourir sans y être infidèle. Je m’arrête donc, car “ce dont on ne peut parler, il faut le taire”.

Thierry Garrel

Vancouver, le 27 mars 2025

crédit photo : Aurélia Jaubert

« Je ne veux pas me décider à entendre quelque chose comme l’éternité, je n’entends rien du tout à part le ruissellement du sable à chaque pas » fait-il dire à son Homo Faber, son film le plus important à ses yeux.

Il nous laisse orphelins. Ni fleurs, ni couronnes. Il n’aimerait pas. J’ai eu la chance de le rencontrer. Je souhaitais monter ses films après avoir découvert Une saison au paradis, magnifique documentaire consacré au poète sud-africain Breyten Breitenbach. Le portrait d’un homme qui résiste du fond de sa prison, avec les mots. Richard Dindo résiste avec les mots et les images que les mots appellent. Jamais l’un ou l’autre ne se font de l’ombre. Il filme des rebelles. Il est l’un d’eux.

Depuis Dani, Mitchi, Renato et Max où il mène une enquête sur les violences policières qui ont provoqué le décès de quatre jeunes gens en passant par Enquête et mort à Winterthur, réalisé en 2002, qui relate le sort tragique de membres de mouvements alternatifs zurichois dans les années 1980. Jusqu’à Ni olvido ni perdón en 2003 où il fait la lumière sur l’histoire longtemps occultée de l’écrasement, sur ordre gouvernemental, du mouvement de protestation étudiant à Mexico en 1968.

Avec Ernesto Che Guevara, journal de Bolivie, il voit la mort du Che « comme une métaphore de la défaite de la lutte révolutionnaire, comme une métaphore de la mort de l’utopie ». Ses films sur l’art sont aussi des films de résistance. Quand il présente son dernier film Le Voyage de Bashô à la Cinémathèque suisse, il a ces mots « Je suis de plus en plus rebelle pas seulement dans la forme, je reste un homme libre. Bientôt, le système ne saura pas ce que ça veut dire un homme libre. »

Il m’a découragée de travailler au montage avec lui. « Je suis invivable, je ne travaille qu’avec ceux qui peuvent me supporter, toujours les mêmes ». Plus tard, en 2013, j’ai organisé une Master Class à la Faculté Michel de Montaigne à Bordeaux. Nous avons élaboré avec soin le programme. Il veillait à tout très précisément, soucieux des conditions de projection, du partage de la parole. Un seul détail semblait lui échapper : Pour le programme, il nous avait envoyé une photo de lui a trente ans.

Eternel jeune homme, vibrant, provocateur, il a su nouer un dialogue intense avec les étudiants, enfants du numérique, sonder leur désir de cinéma et les inviter à se battre irréductiblement pour faire émerger les images justes sans céder à la facilité, aux pressions diverses, aux compromis.

Une phrase continue de résonner, elle doit nous porter : « Les images sont dans le désert où il nous faut aller les chercher. »

Les structures membres des États généraux de la Photographie s’associent à la tribune publiée par le Cnap (Centre national des arts plastiques) suite aux conclusions du rapport de la Cour des comptes recommandant de supprimer celui-ci d’ici 2030 et de répartir ses missions actuelles au profit de la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture pour le soutien aux artistes, ainsi que, pour la gestion des collections d’œuvres, au profit du Centre Pompidou, des musées dépositaires et des Frac. Une recommandation qui fait fi de l’histoire comme de la place de cette institution dans le champ des arts plastiques en général, et de la photographie en particulier.

En effet, le Cnap est aujourd’hui un acteur structurant pour le soutien à la création (via les acquisitions et les commandes), la diffusion photographique contemporaine, la conservation et il est aussi un centre d’informations et de ressources pour tout l’écosystème de la photographie. À travers les bourses de soutien à la photographie documentaire contemporaine, les commandes nationales régulières (Flux, une société en mouvement en 2018, Performance en 2022 ou Réinventer la photographie en 2024) ou encore l’association aux missions photographiques comme celle des Regards du Grands Paris (2016-2026), le Cnap permet de soutenir les photographes dans des créations au long cours qui ne pourraient pas voir le jour autrement. Le Cnap soutient également la diffusion de sa collection en France et à l’étranger en prêtant les œuvres à des musées, des administrations ou au réseau diplomatique français, remplissant ainsi sa mission de diffusion des œuvres d’art à un public large. Par delà les seuls photographes, c’est une ressource cruciale pour l’ensemble des acteurs et actrices de la scène française de la création photographique comme les galeries, les maisons d’éditions, les musées, les Frac, les centres d’art ou encore les festivals.

Dans une période où l’ensemble de ces filières professionnelles sont fragilisées économiquement, suite à la crise du Covid ou avec l’émergence de l’IA, la place d’une institution comme le Cnap apparaît comme plus essentielle que jamais. Pour reprendre ici les mots de la tribune à laquelle nous nous associons : « Dans le secteur fragile des arts visuels, il agit comme amortisseur, stabilisateur, boussole. Il permet l’émergence de pratiques singulières qui, sans lui, n’auraient parfois jamais vu le jour. ».

Mais aussi plus fondamentalement, c’est une conception républicaine de la création artistique libératrice et émancipatrice que nous souhaitons aujourd’hui soutenir. En dehors du prisme économique, le financement de la création par la puissance publique assure une indépendance nécessaire.

Nous demandons un arbitrage en faveur du Cnap, car comme annoncé dans la tribune, soutenir le Cnap « c’est défendre une certaine idée de la démocratie : une démocratie vivante, éclairée, partagée. »

Parmi les signataires :

ADAGP, Les agents associés, CLAP, Réseau Diagonal, Les Filles de la Photo, LUX, France PhotoBook, La SAIF, LaScam, UPP

La Scam salue les recommandations formulées par le rapport de Michel Gomez, « État des lieux et propositions sur le patrimoine audiovisuel français », remis ce mois-ci au CNC à la suite d’une demande de Rachida Dati.

A l’origine de sa conception, un constat partagé : les œuvres audiovisuelles de patrimoine (de plus de 20 ans) restent trop peu accessibles au public, malgré la multiplication des modes et des supports de diffusion. Marché restreint, supports obsolètes, coût élevé de numérisation, droits non renouvelés, œuvres orphelines… sont autant d’obstacles. Pourtant, ces œuvres représentent un élément essentiel de la diversité culturelle et de notre mémoire collective.

Le rapport adresse plusieurs préconisations :

La Scam salue la cohérence de ces propositions. Elle se tient prête à accompagner leur mise en œuvre pour construire une réelle politique patrimoniale, convaincue de la nécessité de la coordination entre les pouvoirs publics et la filière professionnelle.

Contact presse : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

Le jury a attribué le Prix Mentor 2025 à Paloma Laudet, coup de cœur du public de la session #5 au Festival Visa pour l’image, à Perpignan.

*signifie à la fois hier et demain en kinyarwanda

Le 7 avril 1994, le Rwanda, un petit pays au cœur des Grands Lacs africains, a sombré dans l’horreur absolue. Trente ans plus tard, une nouvelle génération s’efforce de se construire, tiraillée entre le poids du passé et la volonté inébranlable d’avancer. Entre mémoire et renouveau, ce projet explore comment les jeunes Rwandais se forgent une identité et un futur commun dans une région encore profondément marquée par l’héritage du génocide.

Dans une période où les outils de communications nous permettent de mesurer au quotidien la violences des conflits qui secouent différentes régions du monde, de l’Ukraine au moyen orient, il me semble intéressant, voir nécessaire de regarder avec acuité les conséquences de ces actions violentes sur les générations futures que l’on incite à envisager la haine comme seule réponse. A travers une approche documentaire, j’aspire à encourager ma génération (j’ai 26 ans) à bâtir un imaginaire collectif autre que la violence et la vengeance. Ce projet cherche à interroger sur une question universelle : Comment se construire en tant qu’individu au sein d’une société marquée par un traumatisme collectif ?

Au Rwanda, de nombreux génocidaires ont purgé leur peine de prison et sont retournés vivre dans leur communauté. De ce fait, des survivants croisent quotidiennement les assassins de leurs proches. Comment grandit-on lorsque son père, sa mère, son frère ou sa sœur a été la victime ou l’auteur d’indicibles atrocités ?

Le jury a attribué le Prix Mentor 2024 à Émeline Sauser, coup de cœur du jury et du public de la session #1 au Festival Itinéraires des Photographes Voyageurs.

« Ce miracle quotidien me rappelle que, si dégradé que soit le monde,

si corrompue ou avilie que soit censée être l’humanité, le monde

ne cesse pas d’être beau. Il ne peut pas s’en empêcher. »Nick Cave, Foi, espérance et carnage

Refuges est un travail documentaire qui se décline en plusieurs chapitres, autour d’histoires de reconstruction. Ce que je veux raconter ici, c’est l’après-tempête, le moment où il faut réunir ses forces pour ne pas sombrer. Comment se reconstruit-on ?

Chacune de ces histoires est d’abord le fruit d’une rencontre. Je fais des rencontres en faisant du stop en France, et en errant dans les villes. Je demande aux gens au hasard des rues s’ils veulent bien me raconter leurs histoires. Parfois, cela devient donc un travail au long-cours, ponctué de visites régulières chez les gens pendant plusieurs mois.

Ce qui unit toutes les histoires individuelles de Refuges, c’est cette énergie qui pousse tous les protagonistes à sortir de leurs histoires violentes pour aller vers la lumière et l’apaisement. Ce travail est une ode à l’espoir.

Très souvent le refuge c’est les autres, l’amour, les liens. L’amour tantôt romantique, tantôt familial. Parfois, un regain d’amour-propre.

Émeline Sauser a 26 ans. Après une hypokhâgne et khâgne à Lyon, elle obtient une licence d’histoire à Santiago du Chili.

Elle passe ensuite plusieurs années à voyager. En 2023, elle sort diplômée de la formation Photojournalisme et photographie documentaire de l’ÉMI-CFD à Paris.

La photographie lui permet de traiter certaines de ses obsessions comme l’errance, les rêves, la mort, les liens entre les humains et les non-humains, le besoin de consolation et de trouver refuge. (suite…)