La Scam et ses 57 000 auteurs et autrices déplorent l’indifférence dans laquelle la Commission des finances de l’Assemblée a repoussé les propositions d’amendement en faveur, a minima, d’une reconduction des crédits de l’audiovisuel public pour 2025 en 2026.

Après des années d’économies successives et inopinées imposées à l’audiovisuel public en général, et à France Télévisions en particulier, la Scam craint que les sociétés de l’audiovisuel public soient confrontées à une situation de défaut de trésorerie. Le rapport de la Cour des comptes du 23 septembre dernier avait pointé la responsabilité de l’État sur ce sujet, le projet de loi de finances, loin de corriger le tir, aggrave la situation.

De plus, cette nouvelle baisse de crédits fragilise dangereusement l’audiovisuel public et plus particulièrement sa mission d’information et de documentation. Elle va littéralement à contre-sens d’une politique qui devrait, au contraire, faire rempart aux tentatives d’ingérences étrangères et de déstabilisation qui menacent l’information en France. Des menaces avérées et inquiétantes qui ont sérieusement perturbé la vie démocratique de plusieurs pays européens. À précariser ainsi l’audiovisuel public, les Français et les Françaises risquent d’affronter les prochaines échéances, notamment électorales, avec un service public audiovisuel qui devrait pourtant disposer de moyens renforcés pour réaliser et diffuser une information de référence et un récit souverain de notre propre actualité.

Aussi, la Scam appelle les députés à préserver, a minima, les crédits de l’audiovisuel public exécutés en 2025 pour l’année 2026.

Contact presse : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

Le jury Albert Londres remercie chaleureusement l’Institut français du Liban et l’ESA (école supérieure des affaires) qui ont accueilli la cérémonie de remise des Prix 2025 dans le cadre du Festival Beyrouth Livres. Le jury félicite l’ensemble des journalistes d’une présélection riche qui révèle, plus que jamais, la nécessité démocratique de cette profession.

Julie Brafman a déjà été présélectionnée à plusieurs reprises par le jury. Pourtant le domaine de prédilection de la journaliste, la chronique judiciaire, a rarement été salué par le prix Albert Londres. Mais la force de l’écriture de cette grande reporter des prétoires, la précision poétique de ses récits, la profondeur de son analyse, son empathie intelligente nous font pénétrer l’univers des procès. Ces derniers sont la quintessence de ce qu’on appelle le fait divers et le talent de Julie Brafman est à la hauteur des drames qui se jouent dans ces enceintes. Le jury salue sa remarquable justesse.

Diplômée de l’Institut français de presse et de Sciences Po Paris, Julie Brafman est chroniqueuse judiciaire à Libération depuis 2016. Elle a commencé sa carrière comme pigiste pour VSD, L’Obs, Slate, L’Express… avant d’être réalisatrice pour l’émission Faites entrer l’accusé sur France 2.

Engagement et indépendance sont les maîtres mots du travail de Jules Giraudat et Arthur Bouvart. Ils ont l’un et l’autre été présélectionnés par le jury Albert Londres à plusieurs reprises. En particulier pour leurs enquêtes menées avec le consortium Forbidden Stories. Remarquables investigations conduites après l’assassinat de journalistes dans des dossiers de corruption, de pollution… Cette fois, c’est une mystérieuse affaire de syndrome de La Havane » qui les mène dans les arcanes des services secrets américains, entre autres. En quatre épisodes, un thriller géopolitique haletant se déploie. La plupart des interlocuteurs indispensables au suivi de cette enquête sont présents. L’image offre des plans rares dans leur qualité. Deux ans et demi de travail, c’est de la belle ouvrage.

C’est une somme, un travail d’assemblage méthodique entre grand reportage et analyse. D’origine russe, Elena Volochine nous offre toute la profondeur historique qui a pu conduire ce pays à produire une vérité parallèle, l’inversion des évidences où l’assassin peut se prétendre le sauveur. Ce livre est un manuel rigoureux pointilleux qui permet d’éclairer le présent de la Russie. Même celles et ceux qui connaissent le sujet en apprendront encore avec cet ouvrage.

Elena Volochine, grand reporter et réalisatrice a été, entre 2012 et 2022, correspondante en Russie pour les médias francophones et cheffe du bureau moscovite de France 24. Son film, Le Choix d’Oleg, a été présélectionné au Prix Albert Londres.

Le conflit israélo-palestinien a tué plus de journalistes que les deux guerres mondiales du XXe siècle, plus de 250 ont ainsi été tués par l’armée israélienne. Le Prix Albert Londres tient à saluer le travail essentiel de tous les reporters présents sur le terrain en décernant une médaille Albert Londres d’honneur aux journalistes gazaouis, représentés aujourd’hui à la cérémonie de Beyrouth par Adel Zaanoun.

Adel Zaanoun travaille depuis plus de trente pour l’Agence France Presse, dont il est le responsable du bureau à Gaza.

Le Prix Albert Londres demande que le récent cessez-le-feu soit également appliqué à la presse gazaouie, et que les autres médias puissent enfin entrer à Gaza.

Le jury 2025, présidé par Hervé Brusini, était composé de : Lise Blanchet, Victor Castanet, Annick Cojean, Nicolas Glimois, François Hauter, Christian Hoche, Jean-Xavier de Lestrade, Manon Loizeau, Sylvain Louvet, Alain Louyot, Jean-Paul Mari, Delphine Minoui, Michel Moutot, Anne Poiret, Patrick de Saint-Exupéry, Frédéric Tonolli, Olivier Weber, ainsi que des lauréats 2024 : Lorraine de Foucher, Martin Untersinger, Antoine Védeilhé et Germain Baslé.

Contact > Stéphane Joseph : 06 82 90 01 93 stephane.joseph@scam.fr

17 projets ont été soutenus dont 8 pour le volet Repérages, 8 projets pour le volet Écriture et un projet bénéficiera d’un tutorat.

Bravo aux lauréates et lauréats de la bourse Brouillon d’un rêve documentaire !

Bourses Repérages

Bourses d’Écriture

Une bourse de Tutorat est proposé à

Fernand Mazidar pour son projet I dà kwité: je rentre à la montagne (premier film)

Ces projets ont pu bénéficier du soutien de la Scam grâce à l’engagement des membres du lectorat et du jury, composés exclusivement d’auteurices.

Non loin d’un lieu parisien chargé d’histoire – la place de la Nation –, au bout de l’appartement, côté boulevard de Picpus, voici son bureau. Il lui ressemble : ouvert au grand large et pourtant très intime, avec une pointe de mystère. Il donne sur un balcon où trône un jasmin en pot, récupéré dans une province française mais doté d’une qualité rare : « Il a le même parfum que là-bas, en Tunisie… »

Ici et ailleurs, au-dedans et au-dehors, chez soi et chez autrui ; néanmoins toujours sous le même toit de l’humanité. Telle fut, est et sera Colette Fellous.

Tout a commencé à Tunis, où elle naquit en 1950 : « À 7 ou 8 ans, j’allais sur le balcon et je regardais au loin sur la droite tout en me disant que si je marchais tout droit, je ferais le tour du monde. »

Quitter de plein gré un univers déjà empli de livres. Laisser derrière soi des parents attentionnés qui lui projetaient sur le mur de sa chambre, à l’aide d’un Pathé-Baby, des films de Charlot. Aller étudier à Paris, comme ses aînés, une fois le baccalauréat en poche.

Voilà un destin tout tracé, qui semble s’accélérer en juin 1967, lors des manifestations contre Israël organisées à Tunis durant la guerre des Six-Jours. Colette comprend sur-le-champ qu’elle est juive. Elle est à l’intérieur de la demeure, dans le quartier de la synagogue. Sa mère lui demande d’aller fermer les volets. Elle aperçoit, à l’extérieur, un homme, dans le défilé de la colère, qui la toise en mimant un égorgement.

Malgré le désir lancinant de partir, en dépit de la violence finale d’un geste scélérat inconcevable – tant sa famille, laïque, n’entretenait aucun lien avec Israël et n’avait pour horizon que la France et surtout sa langue –, la jeune femme se repasse dans la tête, une fois à Paris, non pas les courts métrages de Chaplin mais cette vie passée, à Tunis.

Alors, l’ennui diffus de son enfance se transmue en beauté inassouvie. Alors, elle se rend compte qu’elle est double, triple, quadruple : à la fois céans et autre part. Ces oscillations, fluctuations et balancements deviendront la matière des livres qu’elle écrira et des émissions de radio qu’elle produira sur France Culture. Colette Fellous, ou l’ère du roulis…

« Délicatesse » était un mot prisé par Roland Barthes et qu’elle a fait sien, l’air de rien. Amie de la nuance, Colette Fellous pardonne les offenses et cultive le « revenez-y » émancipé, plutôt que l’amertume qui nous enchaîne à nos tourments.

En attendant, la voici en Sorbonne, étudiant la littérature comparée et l’italien, comme pour retrouver la multiplicité des langues et leurs coudoiements au sud de la Méditerranée. Elle se ménage deux « cocons » : la bibliothèque de l’université ainsi que la cinémathèque d’Henri Langlois nichée dans le palais de Chaillot.

Après le chambardement de Mai-68 vécu aux premières loges, dans un état d’émerveillement pondéré comme d’excitation réfléchie, il faut songer à la suite. Cependant qu’elle a en main S/Z, l’essai que Barthes vient de publier sur Balzac, Colette Fellous croise au Quartier Latin Pascal Bruckner, qui lui parle des séminaires qu’anime le fabuleux sémiologue, tout en lui laissant peu d’espoir d’intégrer l’un des trois groupes, tant sont privilégiés les dispositifs restreints.

Qu’à cela ne tienne, l’étudiante téléphone à Barthes : « À l’époque, nous avions tout le monde au bout du fil, directement : “Allô Godard ?! Allô Duras ?!” »

Le mandarin de l’École pratique des hautes études la reçoit, tout en lui déclarant qu’il ne saurait l’accepter. Colette désespère : « J’étais face à celui que je lisais avec passion, avec lequel j’avais l’envie passionnée de travailler. Il me regardait tout en m’opposant un refus courtois avec un sourire désolé. J’ai tenté l’impossible, qui m’est passé par la tête, avec cette phrase : “Je ne vous dérangerai pas, j’ai besoin d’une présence lointaine.” La formule lui a plu, il a ri et dit : “En ce cas, d’accord.” »

Plus tard, Colette Fellous expérimentera la capacité dont fait parfois montre sa parole, performative. Claude Lévi-Strauss lui refuse-t-il de participer à une émission de trois heures de France Culture, « Le Bon Plaisir » ? La solliciteuse, avisant le bric-à-brac prodigieux qui entoure le vieil anthropologue, lui soumet soudain l’idée de partir des objets qui lui sont chers, plutôt que de se focaliser sur lui et de se lancer dans une énième exploration chronologique de son parcours. Banco !

Dans un autre ordre d’idée, il suffira de proposer un beau jour à la propriétaire de l’immeuble dans lequel elle louait un appartement, depuis des lustres, d’acheter le bien pour que la bailleuse, jusqu’alors rétive à l’idée de vendre, revienne vers elle avec une réponse positive. Colette Fellous, ou la maïeutique magnétique…

Au début des années 1970, Barthes s’avère autant une révélation qu’un tremplin : « Il nous a ouvert à l’idée, assez inédite en ce temps-là, que tout pouvait être sujet, tout ce que nous vivions. Qu’il n’y avait plus de différence entre notre existence et la littérature – tout en nous convainquant que l’ensemble des disciplines étaient liées, de la science à l’histoire en passant par la psychanalyse. Et la musique, bien sûr : les sons et la voix, sur laquelle portait son séminaire. C’est ainsi que je suis entrée à la radio, indirectement grâce à Roland Barthes. »

Plus directement, c’est René Farabet (1934-2017), pape de l’« Atelier de création radiophonique » à France Culture, qui lui met le pied à l’étrier des ondes inouïes. Le désir d’une émission apparut à Colette comme une intuition, à l’écoute d’une musique propre aux derviches tourneurs. Instantanément, la Tunisie lui revint en tête.

Pourquoi ne pas tenter de bâtir une ronde autour de la mémoire et des sensations ? Cela devait donner une tentative première intitulée « Le Cercle », diffusée en 1980, alors qu’elle a tout juste terminé son premier livre, Roma, un récit choral situé dans la capitale italienne où les langues se délient. Colette Fellous, où le surgissement de paroles recueillies et choyées…

France Culture et l’édition, deux sillons creusés, en parallèle, près de quatre décennies durant, non sans découvertes parfois insolites. Les droits d’auteur, par exemple : René Farabet, dans une sorte de confusion amène, déclarait et percevait ce qui eût dû revenir à l’autrice, finalement affranchie par la bande et inscrite à la Scam – à laquelle elle voue la reconnaissance de qui fut reconnue.

Il y a chez elle une quiétude professionnelle rare – tant les femmes de sa génération durent, a contrario, en découdre et ferrailler. Colette Fellous a simplement bénéficié de la bénévolence de Jean-Marie Borzeix à France Culture, comme d’Isabelle Gallimard dans la galaxie Gutenberg. Elle se retrouva productrice-coordinatrice des « Nuits magnétiques » à la radio, ainsi que directrice de la collection « Traits et portraits » au Mercure de France. Sans coup férir.

Toutefois, elle découvrit ce qu’induit le pouvoir non plus seulement de faire, mais de faire faire. Il faut l’entendre, sans fausse naïveté, avec plutôt une lucidité blessée, décrire la farandole de gens intéressés qui se forma autour d’elle. Au « Ondes », le café des abords de la Maison de la Radio, on l’approchait comme une sommité : « Je peux te déranger un instant ? »

Cela en dit aussi long sur la précarité de certains métiers que sur la nature humaine, souvent prête à se plier à une dialectique dominant-dominé toujours recommencée.

Colette Fellous est l’une des rares personnes à ne pas s’être dissoute dans la relation d’emprise prédatrice qu’engendre un poste de responsabilité. Quand Laure Adler l’a délogée des « Nuits magnétiques », en 1999, pour remettre les clefs de l’émission à Alain Veinstein, Colette n’a guère bronché.

Elle s’est attelée à produire « Carnet nomade », une invitation au voyage à partir d’objets, de sons, d’associations d’idées, d’éclats de mémoire, de mots sur le bout de la langue et de rêves inachevés : une mosaïque récapitulative, gorgée de réminiscences barthésiennes et de prémonitions fellousiennes.

Et lorsqu’en 2015, un directeur de rencontre, Olivier Poivre d’Arvor, l’effaça de France Culture, la productrice partit sur la pointe des pieds, acceptant même un peu plus tard, de son licencieur propulsé ambassadeur de France en Tunisie, une invitation à présenter son œuvre dans les murs de la représentation diplomatique, au nom d’une certaine idée du partage culturel à rebours du ressentiment.

« Délicatesse » était un mot prisé par Roland Barthes et qu’elle a fait sien, l’air de rien. Amie de la nuance, Colette Fellous pardonne les offenses et cultive le « revenez-y » émancipé, plutôt que l’amertume qui nous enchaîne à nos tourments.

Ainsi le Tunis étriqué de son enfance est-il devenu un réservoir inépuisable d’impressions que vient croquer la mémoire, recréatrice, d’une écrivaine orfèvre de la vie en vrac et du pêle-mêle émotionnel. Colette Fellous, ou le ressac du vague à l’âme fertile…

Notre vigie des lettres et des ondes n’oublie pas, certes à un degré moindre mais au cœur de notre Europe à la fois repue et fourbue, les passants que nous sommes faisant mine de ne jamais remarquer les ombres qui dorment dans nos rues.

Ces temps derniers, les conditions politiques tunisiennes tout comme la situation internationale ont tenu l’écrivaine à l’écart de sa chère Méditerranée, à l’écart du cri de l’hirondelle comme du muezzin, à l’écart de la lumière dans laquelle baignent non seulement les figuiers de sa terre natale, mais Carthage, Sidi Bou Saïd, le djebel Bou-Kornine.

Retenue à Paris, son indignation bat la campagne : de l’Ukraine à la bande de Gaza, à propos desquelles ceux qui ne veulent ni voir ni entendre les souffrances, engendrées par l’impérialisme ou la vengeance, s’installent avec impudence dans une cécité, une surdité, volontaires.

Notre vigie des lettres et des ondes n’oublie pas, certes à un degré moindre mais au cœur de notre Europe à la fois repue et fourbue, les passants que nous sommes faisant mine de ne jamais remarquer les ombres qui dorment dans nos rues.

En conséquence Colette Fellous, comme si elle convoquait les remembrances qui hantent son œuvre, comme si une floppée de spectres tournoyaient sous son crâne, se prend à murmurer, le regard tout à coup inquiet, avec sa douceur féline devenue âpre : « Comment en sommes-nous arrivés là ? »

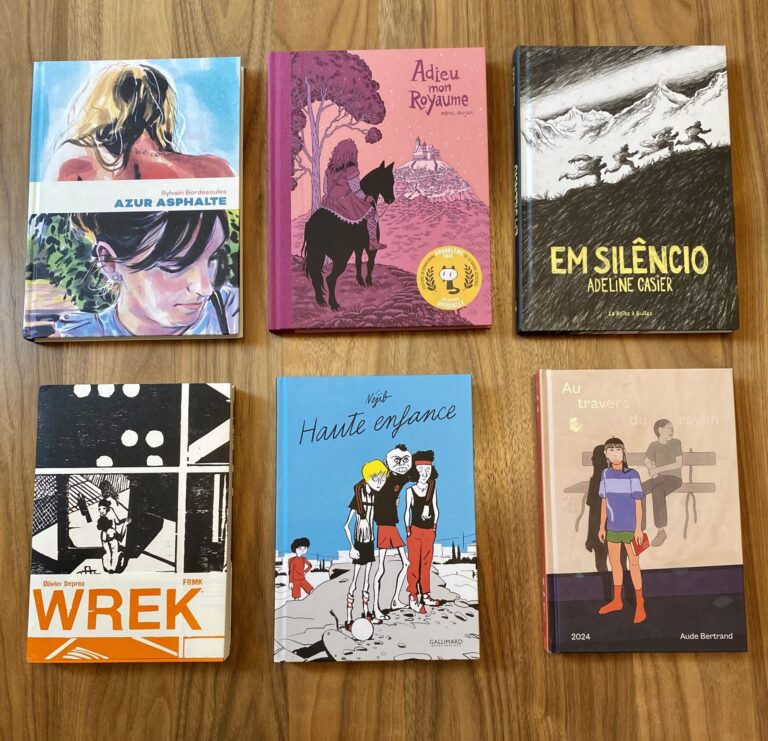

Découvrez les six ouvrages sélectionnés cette année par le jury.

Ce prix, à la croisée du texte et de l’image, récompense un récit dessiné interrogeant le réel, écrit et illustré par un seul auteur ou autrice. Il est doté de 5.000 €.

Pour cette neuvième édition, le jury* désignera l’œuvre lauréate parmi la sélection suivante :

* composé de Pierre Cornilleau (illustrateur, membre de la commission images fixes de la Scam), Marguerite Demoete (chercheuse, curatrice et coordinatrice éditoriale dans le champ du livre et de l’événementiel), Justine Gury (illustratrice, membre de la commission images fixes de la Scam), Fabrice Neaud (auteur BD, lauréat 2024 pour Le dernier sergent – Les guerres immobiles, Éditions Delcourt) et Jean-Marc Terrasse (journaliste, enseignant et écrivain, membre de la commission de l’écrit de la Scam).

La Scam décerne chaque année quatre prix littéraires : le Prix Marguerite Yourcenar, le Prix Joseph Kessel, le Prix François Billetdoux et le Prix du Récit dessiné.

Contact presse – presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

Chères autrices, Chers auteurs,

Afin de mieux rémunérer les droits de diffusion de vos œuvres, les membres du conseil d’administration ont voté en juin dernier une réforme préparée depuis plusieurs années par les services de la Scam, sur la base d’études prospectives réalisées à partir des résultats de trois années d’exercice.

Cette réforme concerne les chaînes dites « historiques » : France 2, France 3 nationale et régions, France 5, Arte, TF1, Canal+ et M6. Vous constaterez, dès la répartition du mois de décembre, les premiers effets de cette évolution, avec une application progressive des nouvelles règles.

Nous vous en avions communiqué les détails dans votre espace connecté en octobre et souhaitons ici en rappeler les mécanismes.

Pour une revalorisation globale des tarifs minutaires de référence, un ajustement des règles de répartition a été élaboré en fonction de tranches horaires de diffusion – précisons que c’est la première minute de sa diffusion qui inscrit une œuvre dans son créneau horaire.

Les tarifs minutaires de référence varieront donc en fonction des tranches horaires, avec une distinction entre chaînes publiques et privées, ces dernières étant soumises à des pratiques éditoriales et des modèles de financement différents. Ceci permet d’augmenter la rémunération des œuvres diffusées dans les tranches horaires de forte visibilité. Pour les autres tranches horaires, la rémunération sera en grande partie compensée par la hausse générale des tarifs minutaires.

Par ailleurs, pour permettre l’augmentation du tarif minutaire de référence, un taux d’abattement s’appliquera à toutes les rediffusions, quelle que soit la période de rediffusion.

Les premiers ajustements seront effectifs dès la répartition de décembre 2024, pour les diffusions du premier trimestre de cette année sur les chaînes concernées.

Pour une compréhension de ces nouvelles règles, nous vous invitons à consulter les tableaux ci-dessous.

Conscients de la complexité des calculs et de l’aspect technique de cette réforme, nous nous tenons à votre entière disposition pour toute question concernant ces ajustements et leur impact sur la répartition de vos prochains droits. Les services de la Scam restent à votre écoute, très attentifs aux effets de l’application de ces nouvelles règles destinées, répétons-le, à garantir une plus juste rémunération.

Très cordialement.

Rémi Lainé, réalisateur et président de la Scam

Hervé Rony, directeur général de la Scam

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à consulter le barème audiovisuel et les règles de répartition ou à nous contacter relations.auteurices@scam.fr

Anja Unger, présidente de la Scam,

Julien Boluen, auteur, réalisateur, et Giraf Prod,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2025 – 52 minutes – produit par Giraf Prod

Depuis plus de trente ans, une guerre déchire l’est du Congo dans un silence presque total.

Six millions de morts, sept millions de déplacés.

Sous les collines du Kivu, un trésor : le coltan. Un minerai stratégique, indispensable à nos technologies, et source d’un commerce sanglant.

Ici, milices, armée congolaise et puissances étrangères se disputent les ressources minières.

Anja Unger, présidente de la Scam,

et Izza Génini, autrice-réalisatrice,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2025 – 43 minutes – produit par la Fondation Mémoires pour l’Avenir

en partenariat avec OHRA, sarl

De 1952 à 1968, entre fin du Protectorat Français et Indépendance du Maroc, vingt moines bénédictins s’installent à Toumliline, sur les hauteurs du Moyen Atlas, où ils fondent leur monastère. « MEQBOULINE, les hôtes de Toumliline » explore l’intégration de ces moines, révélatrice d’une rencontre entre spiritualité marocaine, juive et musulmane, avec une spiritualité chrétienne, dans une mutuelle et fertile acceptation, mondialement reconnue.

Restaurer les lieux, mémoriser et transmettre l’« Esprit de Toumliline », tel est l’engagement de la Fondation Mémoires pour Avenir et la vocation du film.

Anja Unger, présidente de la Scam,

Margo Rouard-Snowman, Hector Snowman et Rina Sherman,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2025 – 61 minutes – produit par k éditeur

Nicholas Snowman, cofondateur du London Sinfonietta et de l’Ensemble Intercontemporain, a collaboré avec Pierre Boulez à la création de l’IRCAM (Centre Pompidou), transformant la scène musicale internationale en révélant des compositeurs contemporains.

Nicholas Snowman co-founded the London Sinfonietta and the Ensemble Intercontemporain, worked with Pierre Boulez at IRCAM (Centre Pompidou), reshaping music by promoting contemporary composers.

Anja Unger, présidente de la Scam,

et Muriel Lacalmontie,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2024 – 30 minutes – Autoproduit

En juin 2023, sur le parvis du Collège des Bernardins à Paris, une performance artistique réunit le sculpteur Julien Signolet, le compositeur Mathias Durand et la cinéaste Muriel Lacalmontie. Cette performance entre en résonance avec l’installation III de Julien Signolet dans la sacristie du Collège des Bernardins.

Au cœur de cette rencontre, Julien Signolet taille un bloc d’albâtre brute et en extrait un nuage de pierre éphémère. Mathias Durand capte et prolonge ce geste en une composition sonore, transformant l’impact de la frappe en matière musicale grâce à un micro contact placé dans l’albâtre. Muriel Lacalmontie filme ce dialogue entre le son, le corps et la matière, saisissant l’essence de cette création en mouvement.

SOLA (en japonais : « ciel », « vacuité »), témoigne de l’impermanence des choses. De l’oeuvre sculptée en trois heures ne subsistent que la trace du socle dans la nuit — et ce film.

Une expérience immersive, au plus près des corps, de l’éclatement de la matière, de la vibration de la voix.

Anja Unger, présidente de la Scam,

Louise Hémon et Hutong Productions,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2023 – 38 minutes – produit par Hutong Productions

Avec la voix d’Antonia Buresi

Ce film a reçu le soutien de la bourse « Brouillon d’un rêve » de la Scam

En lice pour le César du meilleur court métrage documentaire 2026

Champs-Élysées Film Festival : Prix du public Moyen-Métrage

Archivio Aperto Festival (Italie) : Prix du meilleur Court-Métrage

Festival Filmer le Travail Poitiers : Grand Prix

Première femme océanographe française, Anita Conti embarque en 1952 sur un chalutier pour partager la dure vie des pêcheurs de morue en Atlantique, seule avec sa caméra et soixante hommes durant six mois.

Anja Unger, présidente de la Scam,

Charlotte de Champfleury, autrice réalisatrice,

Hélène Badinter et Jules David, producteurs, Ladybirds Films,

et Pierre Loeb, producteur, PRL Productions,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2025 – 78 minutes – produit par Ladybirds Films, PRL Productions, L’OEil Vif Production,

en coproduction avec Pom.TV,

avec la participation du CNC,

et le soutien de la Région Occitanie.

Jean-Claude, 62 ans, est l’un des derniers bûcherons du Périgord, terre d’exploitation forestière. Depuis 50 ans, il cultive la terre et la forêt et vit au rythme de la nature. Une nature qu’il n’a de cesse de faire prospérer. Elle est à la fois ce qu’il respecte le plus et ce qu’il exploite. Jean-Claude travaille toujours en silence, tout entier absorbé par ce qu’il fait, mais partage son savoir avec générosité et humour. Ce film dresse son portrait au quotidien et nous invite à repenser notre lien à l’environnement.

Anja Unger, présidente de la Scam,

Damien Froidevaux et entre2prises,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2025 – 31 minutes – produit par entre2prises

Ce film a reçu le soutien de la bourse « Brouillon d’un rêve » de la Scam

En 1972, François Truffaut tourne La Nuit américaine aux Studios de la Victorine à Nice. Dans le film, Jean-Pierre Léaud remarque qu’il y a 35 cinémas dans la ville. Il n’en reste plus que 5 aujourd’hui.

De retour à Nice où il est né, un cinéaste part à la recherche des cinémas disparus.

Une tragi-fiction en forme de comédie documentaire.

La Scam et Profession : Pigiste vous invitent à une soirée d’information sur le thème des droits des journalistes pigistes et indépendants en tant qu’auteurs, ainsi que sur la bourse Brouillon d’un rêve journalisme de la Scam, qui leur est dédiée.

L’objectif de cette soirée est de présenter concrètement ce que sont les droits moraux et les droits patrimoniaux des journalistes, comment ils sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle et pourquoi il est important pour tout journaliste d’adhérer à la Scam.

Il sera aussi question des services que propose la Scam à ses adhérents et de la bourse Brouillon d’un rêve journalisme, dédiée aux journalistes pigistes et indépendants.

Une rencontre modérée par Pauline Chambost, journaliste pigiste, membre de Profession : Pigiste.

En présence de :

Tiphaine Delannoy, responsable juridique des répertoires de l’écrit et des journalistes de la Scam,

Émilie Gillet, journaliste pigiste, vice-présidente de la commission des journalistes de la Scam,

Léa Baron, en charge des bourses Brouillon d’un rêve de la Scam,

Fanny Marlier et Cécile Bontron, lauréates de la bourse Brouillon d’un rêve journalisme.

Profession : Pigiste est l’association nationale des journalistes pigistes. Créée en 2000, elle leur permet d’échanger et de rompre l’isolement.

Notre série de rencontres Le documentaire : matière à penser, initiée à l’occasion de l’Année du documentaire 2023, s’achève avec ce huitième volet, en partenariat avec ARTE, le CNC et La Fémis.

Cette dernière édition, intitulée « Submersion des images : que peut le documentaire ? », proposera une réflexion collective sur le rôle du documentaire à l’heure de la profusion visuelle.

11h à 11h30

Keynote par Fleur Hopkins-Loféron, chercheuse.

11h45 à 13h

Les enjeux de diffusion : de quels outils dispose le documentaire ?

Dialogue entre Samuel Gantier, enseignant-chercheur à l’Université Polytechnique Hauts-de-France et Gilles Freissinier, adjoint au directeur éditorial et directeur de la relation aux publics.

Médiation par Fabrice Puchault, directeur de l’unité Société et Culture, ARTE France

14h30 à 16h

La submersion des images, un outil de désinformation

Étude de cas par Alexandra Jousset, journaliste, productrice, réalisatrice et directrice adjointe de l’agence CAPA, avec Maëva Poulet, journaliste et réalisatrice, spécialiste de l’Open Source Intelligence (OSINT), et Sylvain Pak, rédacteur en chef du magazine numérique d’investigation « Sources », sur Arte.tv.

Médiation par Thomas Lafarge, réalisateur et membre de la commission audiovisuelle de la Scam.

16h15 à 18h

Table ronde – Comment faire émerger un récit dans les flux d’images ?

Table ronde avec Gabrielle Stemmer, monteuse et réalisatrice, Elitza Gueorguieva, autrice et réalisatrice, et Charlotte Vautier, journaliste et créatrice de la chaîne YouTube OK Charlotte.

Médiation par Clément Touron, créateur du podcast Raconter le Réel.

L’événement sur place est complet. Mais la rencontre sera également retransmise en direct sur la salle virtuelle d’ARTE (aucune inscription n’est nécessaire).

Fleur Hopkins-Loféron est historienne des arts, rédactrice culturelle pour la presse et essayiste. Elle explore dans ses travaux la diffusion des imaginaires scientifiques, pseudo-scientifiques et occultes dans les romans populaires tout comme dans la culture visuelle des XXe-XXIe siècles. Elle a consacré sa thèse de doctorat (Prix SHS PSL 2020) à la science-fiction française ancienne et, tout particulièrement, au mouvement merveilleux-scientifique. L’ouvrage tiré de sa thèse, Voir l’invisible. Histoire visuelle du mouvement merveilleux-scientifique (Champ Vallon, 2023), a été récompensé par le Prix de l’essai Ouest Hurlant 2024 et par le Grand Prix Jules Verne 2024. Elle a aussi publié un essai éclairant la genèse de Mercredi Addams, intitulé Mercredi Addams. Icône gothique (Les Impressions Nouvelles, 2023), ainsi qu’un autre dédié aux spectacles de violence des fakirs dans le Paris des années 1930, Les Nouveaux Fakirs. De l’Inde fantasmée au music-hall (PUF, 2024). Elle publie prochainement Génération Body Horror (ActuSF, 2026), un essai consacré à l’horreur corporelle au cinéma et en littérature, écrit avec Morgane Caussarieu, et Dark Romance : guide amoureux (Goater, 2026), destiné à défendre ce genre littéraire, produit de #MeToo, qui met des mots sur le désir et le plaisir féminins. Elle écrit actuellement un ouvrage destiné à paraître au Bélial en 2027, Zoofictions. L’animal non-humain dans la science-fiction, qui explore les liens entre antispécisme et science-fiction. En plus d’être essayiste, elle est aussi membre de la commission Critique et histoire littéraires du Centre national du livre. Elle écrit, par ailleurs, pour plusieurs magazines pop culture (La Septième Obsession, Les Cahiers de la BD) et anime une chronique spécialisée dans l’imaginaire et l’horreur dans l’émission « Mauvais Genres » sur France Culture. Enseignante en écoles d’art, elle familiarise ses étudiants avec l’histoire culturelle, dans une approche transversale, non linéaire et alternative, qui mêle culture populaire et culture savante.

Samuel Gantier commence sa carrière comme monteur et réalisateur de films documentaires. Il réalise notamment Affaires de grandes familles (ARTE, 2008) et collabore au montage d’une trentaine de films pour de nombreux diffuseurs. Il soutient, en 2014, une thèse de doctorat sur le design d’expérience utilisateur du webdocumentaire. Depuis 2016, il est maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’université Polytechnique Hauts-de-France. Sa recherche aborde le design d’expérience utilisateur des plateformes de vidéo à la demande. Il a dirigé plusieurs programmes de recherche visant à améliorer la médiation, la recommandation et la découvrabilité des films documentaires.

Gilles Freissinier est directeur du développement numérique et directeur éditorial adjoint d’Arte France. Avant son arrivée au sein d’ARTE France en mars 2013, il occupait au sein de Canal+, les fonctions de responsable des thématiques Information-Documentaires/Divertissement/Musique/CREA+ à la direction des nouveaux contenus. Il a également été le créateur et le responsable éditorial du site Canalstreet.tv. Diplômé de Sciences Po Paris et du DESS de Droit et Administration de la Communication Audiovisuelle de Paris I, il est également titulaire d’une maîtrise franco-allemande d’Histoire contemporaine (Université de Provence – Eberhard Karls Universität Tübingen).

Né en 1965, Fabrice Puchault a fait des études de Lettres et il est diplômé de La Fémis. Producteur indépendant de documentaires (1992-2003), il rejoint France Télévisions en 2003, au sein de France 3, chargé des coproductions internationales. Il entre à France 2 en 2005, où il occupe le poste d’adjoint à la directrice artistique des magazines et documentaires, puis celui de secrétaire général de l’antenne et des programmes de la chaîne (2008-2011). En 2011, il est nommé directeur de l’unité de programmes documentaires de France 2. Depuis février 2016, au sein d’ARTE France, il est directeur de l’Unité Société et Culture, qui regroupe documentaires et magazines traitant d’investigation, de la géopolitique, de la société, de l’histoire, de la culture et des documentaires de création.

Prix Albert-Londres comme réalisatrice, en 2022, au côté de Ksenia Bolchakova, Alexandra Jousset développe aujourd’hui en qualité de productrice des projets géopolitique ou d’investigation. À l’affût des nouveaux formats, elle est à l’origine du magazine numérique Sources (Arte), basé sur les techniques d’Osint (investigation en open source). Lauréate du programme Young Leaders de la French-American Foundation, elle est diplômée de l’IHEDN.

Thomas Lafarge intègre l’agence CAPA comme reporter en 2010. Passionné de politique et d’économie, il se consacre à l’enquête. Après s’être vu refuser un prêt immobilier, il coréalise avec Xavier Harel « BNP Paribas, dans les eaux troubles de la plus grande banque européenne » en 2018 (Étoile de la Scam 2019, Prix Scam de l’investigation au FIGRA 2019).

Réalisatrice et monteuse, Gabrielle Stemmer a d’abord suivi des études littéraires à la Sorbonne et à l’École normale supérieure avant d’intégrer La Fémis dans le département Montage. Elle y réalise ses premiers courts-métrages qui mêlent fiction et documentaire, et sort diplômée, en 2019, avec son film de fin d’études Clean With Me (After Dark), exploration des vidéos de ménage sur YouTube, qui remporte de nombreux prix. En parallèle de son activité de monteuse (Céline Devaux, Bertrand Bonello, Iris Brey), elle concentre ses projets personnels sur les archives internet, le thème des images trompeuses et la question du modèle féminin.

Elitza Gueorguieva (1982, Bulgarie) réside près de Paris, où elle se consacre au cinéma documentaire, à la littérature et à ses formes scéniques. Son accent, oscillant entre une douceur singulière et des intonations du Sud – particulièrement sur les mots content et Pantin –, imprègne son écriture, faite directement en langue française. Elle a réalisé les films Chaque mur est une porte (Cinéma du réel, 2017) et Notre endroit silencieux (Visions du réel, 2021), produits par Les Films du Bilboquet et largement diffusés et primés dans différents festivals de compétition internationaux. Elle est l’autrice, entre autres, de Odyssée des filles de l’Est (Prix Frontières 2025) et Les cosmonautes ne font que passer (Prix SGDL du premier roman / Prix Folio des lycéens de la région Centre/ sur les listes du Prix Flore) tous deux aux Éditions Verticales (2016 et 2024). Par ailleurs, elle propose des lectures musicales comiques et des conférences où elle expose images et mots errants.

Charlotte Vautier est journaliste et créatrice de la chaîne YouTube « Ok Charlotte », où elle part, caméra en main, à la rencontre de marginaux rêveurs et de militants involontaires. Ex-chroniqueuse dans l’émission « Clique », elle s’y est illustrée pour le regard intime qu’elle porte sur l’actualité musicale et les tendances digitales et sociétales à travers de nombreuses interviews et reportages. En 2022, elle a collaboré au documentaire « Service Public », sorti en salles, sur l’élection présidentielle de 2022 en immersion dans la rédaction de la matinale de France Info radio. Elle a aussi participé au podcast de Cyprien « 301 vues », travaillé avec GQ, Mouvement et Vogue, et elle collabore avec Le Parisien sur la partie vidéo.

Diplômé du CELSA, Clément Touron a commencé sa carrière en tant que chargé de programmation pour les chaînes documentaires de Mediawan puis, actuellement, en tant que chargé d’études chez ARTE. Passionné par le genre documentaire et convaincu par son utilité, il décide, en 2020, pendant le Covid, de lancer un podcast indépendant, « Raconter le réel ». Le but de ce projet est d’offrir un espace d’expression pour toutes les personnes participant à la réalisation, la production et la diffusion d’œuvres documentaires, et ainsi dévoiler « les dessous de la création documentaire ». Aujourd’hui, un ciné-club mensuel au cinéma le 5 Caumartin vient compléter le podcast, dans l’objectif, toujours, de promouvoir le travail documentaire.

Vous rencontrez actuellement un problème avec le groupe d’édition Jourdan (Éditions Jourdan – Boîte à Pandore, Édition Rue de Seine, Éditions Champs-Élysée-Deauville ou Uitgeverij Eik) ?

La Scam Belgique souhaite rassembler au plus vite les témoignages et situations rencontrées par les autrices et auteurs concernés, afin d’envisager une action commune ou un accompagnement juridique adapté.

Nous vous invitons à contacter d’urgence le service juridique de la Scam Belgique à l’adresse suivante juridique@scam.be

avant le 30 octobre 2025