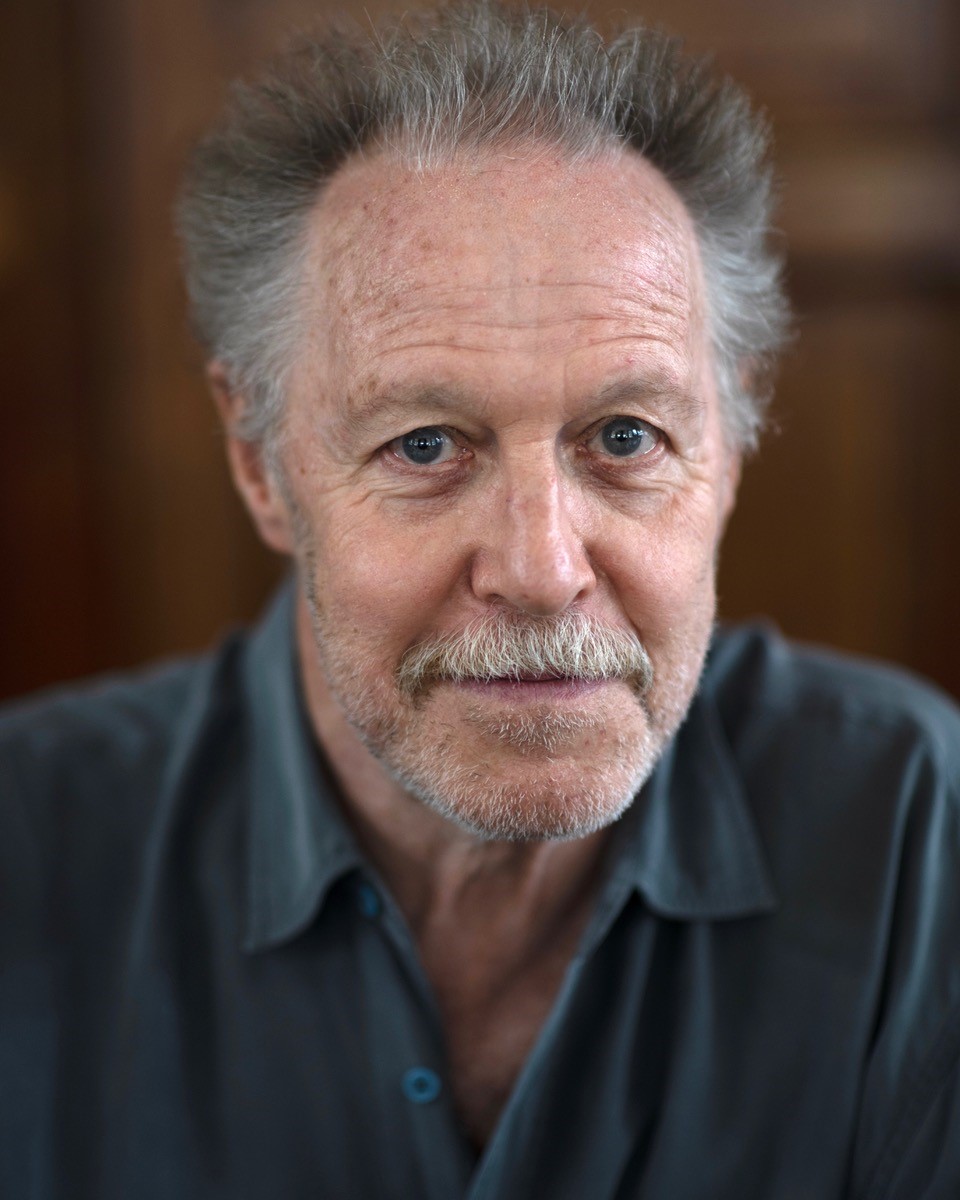

Le réalisateur français Nicolas Philibert, présidera cette année le jury aux côtés de Dyana Gaye, Elise Jalladeau, Francis Legault et Mina Kavani.

Le jury remettra L’Œil d’or, Le Prix du documentaire le vendredi 24 mai au Palais des Festivals.

Depuis 2015, L’Œil d’or – Le Prix du documentaire du Festival de Cannes récompense un film présenté en Sélection officielle : Compétition, Un Certain Regard, Hors compétition, Séances de Minuit, Séances Spéciales, Cannes Classics. Les documentaires de la Quinzaine des cinéastes et de la Semaine de la Critique sont également invités à y participer. Doté de 5 000 €, L’Œil d’or – Le Prix du documentaire a été créé par le Festival de Cannes et la Scam.

La réalisatrice américaine Kirsten Johnson, présidera cette année le jury aux côtés d’Ovidie, Sophie Faucher, Pedro Pimenta et Jean-Claude Raspiengeas.

Le jury remettra L’Œil d’or, Le Prix du documentaire le samedi 27 mai au Palais des Festivals.

Le documentaire revient en compétition officielle au Festival de Cannes en cette « Année du documentaire » portée par le CNC en partenariat avec la Scam et la Cinémathèque du documentaire.

Depuis 2015, L’Œil d’or – Le Prix du documentaire met sous les projecteurs du Festival de Cannes ce genre cinématographique par lequel le 7e art est né. Il récompense un film présenté dans les sections cannoises : Sélection officielle (Compétition, Un Certain Regard, Hors compétition et Séances de Minuit, Séances Spéciales), Quinzaine des Réalisateurs et Semaine de la Critique. Doté de 5 000 €, L’Œil d’or – Le Prix du documentaire a été créé par la Scam alors présidée par Julie Bertuccelli avec la complicité du Festival de Cannes et de Thierry Frémaux.

Au cours de notre Soirée Tendances 2025, le jury a décerné le Prix Scam de L’Œuvre institutionnelle 2025 à Jules Bonnel et José Ramirez Romero pour leur épisode : L’Opéra en Guyane – Épisode 3 – Tous danseurs.

25’40 – 2023 – France – Opéra National de Paris

Commanditaire : Académie de Opéra de Paris

L’Opéra en Guyane est une mission de coopération culturelle territoriale lancée en novembre 2022 par l’Académie de Opéra national de Paris. Cette série documentaire revient sur la création de ce programme, du spectacle de lancement à Cayenne aux ateliers de danse menés par les artistes de l’Opéra avec les différentes écoles du territoire. De Cayenne à Saint-Laurent du Maroni en passant par Kourou, les danseurs du Ballet rencontrent des élèves aux histoires et parcours différents qui partagent une même passion : la danse !

Jules Bonnel et José Ramirez Romero

Jules Bonnel et José Ramirez Romero se rencontrent sur un plateau de tournage. Commence alors une longue collaboration, nourrie par un même désir : filmer le réel, aller à la rencontre des gens et raconter leurs univers singuliers. Leur collaboration en tant que co-auteur s’est construite sur le terrain, à l’écoute des histoires et des corps, souvent là où les récits intimes croisent des espaces de création. Le documentaire devient pour eux un espace de confiance et d’attention. Ils réalisent pour l’Opéra national de Paris plusieurs films courts autour de la danse, du chant lyrique et de ses interprètes. Cette complicité les conduit ensuite à réaliser une série documentaire : L’Opéra en Guyane, une immersion au long cours au cœur d’un projet ambitieux porté par l’une des plus grandes institutions culturelles françaises.

Le jury 2025 est composé de Zouhair Chebbale, Alexandre Berman, Hélène Inayetian (réalisateurs et réalisatrice membres de la commission audiovisuelle de la Scam), Lætitia Møller (lauréate 2024 pour « À corps et à cris une histoire du handicap en France ») et Damien Faure (cinéaste, auteur de films documentaires et de fiction).

C’est lors de la Soirée Tendances 2024 que le jury a décerné le Prix Scam de L’Œuvre institutionnelle 2024 à Laetitia Møller pour son œuvre À corps et à cris, une histoire du handicap en France .

31’20 – 2023 – INA – pour APF France Handicap

Produite par l’INA à l’occasion des 90 ans de l’association APF-France Handicap, À corps et à cris, une histoire du handicap en France est une série documentaire de 3×10’ de la réalisatrice Laetitia Møller, éclairée par la voix d’Arthur H et l’expertise de trois penseurs. Cette toute première rétrospective de la prise en charge du handicap moteur en France raconte une aventure collective, guidée par une devise chevillée au corps : « Risquer l’impossible ».

Laetitia Møller

Laetitia Møller est journaliste en presse écrite et réalisatrice. Ses premières réalisations audiovisuelles –Viol, les voix du silence et Le Mythe du pervers narcissique, diffusées à la télévision, décryptent les mécanismes de pouvoir et interrogent les croyances de notre société. En 2014, elle est lauréate du concours Infracourts avec le court-métrage Les Dames de Dosne. Primé dans de nombreux festivals et à l’affiche au cinéma en 2022, L’Énergie positive des dieux est son premier documentaire de création, né de sa rencontre avec Astéréotypie, un groupe de rock à la frontière de la folie et du punk. À corps et à cris, une histoire du handicap en France série réalisée pour l’association APF-France handicap, en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel, met en lumière le combat de pionniers et un champ de l’histoire sociale française souvent méconnu.

Cette année le jury est composé de Aymeric Colletta (réalisateur, membre de la commission audiovisuelle de la Scam), Pénélope de Bozzi (réalisatrice), Brigitte Hansen (traductrice, membre de la Scam), Yoni Nahum (lauréat du Prix en 2023 pour Tendre mémoire), Caroline Swysen (réalisatrice, membre de la commission audiovisuelle de la Scam).

C’est lors de la Soirée Tendances 2023 que le jury a décerné le Prix Scam de L’Œuvre institutionnelle 2023 à Yoni Nahum pour son œuvre Tendre mémoire.

33’35 – 2022 – 11e District, Prod8 – pour France Alzheimer

Il s’appelle Gérard. Il a 74 ans. Il vit à Paris avec sa femme Marie. Il est comédien. Il a été diagnostiqué Alzheimer il y a presque une année, et doit aujourd’hui adapter son quotidien avec la maladie déjà enclenchée. Lumineux et optimistes, Gérard et Marie nous révèlent leur intime, de malade et d’aidante, sous le prisme des activités bénéfiques pour ralentir la maladie, et surtout pour continuer à vivre, aussi lucide qu’ils le peuvent, avec cette mémoire qui se détériore…

Yoni Nahum, jeune réalisateur né à Paris, commence à réaliser ses premiers courts-métrages durant ses études à Paris VIII. Rapidement et fort de ses rencontres, il s’intéresse à mettre en valeur des histoires, humaines et sociales. En 2015, il filme une jeune fille de 18 ans, Anéka, handicapée depuis sa naissance, sa place dans ce monde, et surtout sa vie intime avec sa mère. En 2017, il collabore avec le metteur en scène de théâtre Didier Ruiz en filmant des jeunes adolescents de Sarcelles, Youth. Après plusieurs prix pour ses courts-métrages de fiction et de sensibilisation, notamment pour le Téléthon, il est Lauréat du Prix Victor-Noury de l’Académie Française en 2019. Très vite, il s’oriente vers le documentaire. Après plusieurs projets différents, notamment un hommage au film Place de la République de Louis Malle, il réalise en 2022 pour France Alzheimer « Tendre Mémoire » sur la maladie dans son intimité.

Le jury était composé de Caroline Swysen, Atisso Médessou et Aymeric Colletta, (réalisatrice et réalisateurs membres de la commission audiovisuelle de la Scam), Alexandre Berman (coréalisateur avec Olivier Pollet de Le Syndrome Panguna, finaliste pour le Prix Albert Londres 2017 audiovisuel, réalisateur de Ophir, Grand Prix au FIFO 2020) et Laura Ghazal (humoriste, réalisatrice de films institutionnels notamment pour Tulipes &Cie. Primée aux Deauville Green Awards 2022, compétition SPOT, pour son travail sur les stéréotypes de genre Grands projets au féminin – Lutte contre les stéréotypes Discrimination – diversité / VINCI).

Dix films, dix pépites, sont en lice pour le Prix Scam de L’Œuvre institutionnelle 2025. Venez encourager les finalistes, avant la remise du Prix à l’issue de la soirée.

12’42 – 2023 – Membo – pour AFALULA

(extrait projeté : 4’30)

Ce film est une invitation à se mettre en chemin au fil de l’écriture, au fil de la route que tracent ces graffitis. Ces écritures forment un tout. Un univers à part entière. Une géographie humaine poétique et émotionnelle qui nous relie à l’histoire universelle, vers les fondements de notre humanité. L’histoire se raconte en tirant un fil vivant en perpétuelle réécriture. Ces signes gravés ne sont pas les vestiges pétrifiés d’une vie disparue mais les témoignages de la naissance et de la vie des écritures et de leur devenir permanent. Le visiteur doit ressentir combien la bibliothèque extraordinaire d’Al Ula, fixée dans la pierre, témoigne de manière saisissante de cette dynamique qui, des premiers dessins rupestres, aboutit à l’écriture arabe moderne et nous relie directement à cette grande histoire.

01:01:21 – 2024 – TDM asbl – pour Nature & progrès Belgique

(extrait projeté : 5’50)

Bernard, Gwenaël et Christian, trois agriculteurs bio wallons nous ouvrent les portes de leur ferme le temps d’une saison. Tous trois se passent totalement de pesticides chimiques de synthèse depuis des années et arrivent à de bons rendements grâce aux alternatives qu’ils mettent en place. Cette saison encore, ils vont devoir innover pour mener à bien leurs grandes cultures et braver les instabilités climatiques, les ravageurs, les maladies et les plantes indésirables. Malgré tous ces défis, aucun ne ferait marche arrière. Leur bonheur d’agriculteur, ils l’ont (re)trouvé dans la bio.

5’40 – 2024 – Imageo – pour CIRAD

(extrait projeté : 5’50)

En Afrique de l’Ouest, 80 millions de personnes vivent de l’élevage pastoral. Le pastoralisme fait face à plusieurs menaces : dérèglement climatique, conflits, crises sanitaires… Pour répondre à ces défis, 6 pays d’Afrique de l’Ouest se sont associés avec le CILSS et la Banque Mondiale dans un programme ambitieux : Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel – PRAPS. Ce film aborde ce projet à travers le regard de 3 bénéficiaires.

25’05 – 2023/2024 – Opéra National de Paris – pour l’Opéra National de Paris

(extrait projeté : 4’59)

L’Opéra en Guyane est une mission de coopération culturelle territoriale lancée en novembre 2022 par l’Opéra national de Paris. Cette série documentaire revient sur la création de ce programme, du spectacle de lancement à Cayenne aux ateliers de danse menés par les artistes de l’Opéra avec les différentes écoles à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Après le spectacle de lancement, place aux premiers ateliers de danse classique avec les danseurs Étoiles Stéphane Bullion et Muriel Zusperreguy et de danse contemporaine avec les danseurs Takeru Coste et Marion Gautier de Charnacé.

4’00 – 2023 – Escalenta – pour le Musée de l’Homme

(extrait projeté : 4’11)

Invasion, submersion, Grand Remplacement : à en croire certains, c’est la panique migratoire. Mais qu’en disent les chiffres ?

33’34 – 2024 – La Huit Production / Mucem – pour le Mucem

(extrait projeté 4’41)

Réalisé pour le Mucem, ce film se compose de cinq courts métrages, chacun mettant en lumière un objet emblématique de l’espace méditerranéen. Chaque objet est exploré à travers le regard singulier de trois intervenants aux perspectives variées. Les objets présentés sont : un sac à dos confectionné à partir de gilets de sauvetage trouvés sur l’île de Lesbos, en Grèce, un pichet découvert dans l’épave italienne de la Lomellina, datant du XVI? siècle, une jarre réalisée avec des pneus recyclés, provenant du Maroc et une baratte fabriquée à partir de matériaux de récupération, également du Maroc. Ce film est présenté sous forme d’installation sur trois grands écrans, dans le cadre de l’exposition “Méditerranées”.

14’17 – 2023 – Autoproduction – pour l’Association Golbarg

(extrait projeté : 5’42)

Ghazaleh, une jeune Iranienne tuée lors du mouvement Femme, Vie, Liberté, devient la narratrice de sa propre mort. À travers les images qu’elle a filmées avant d’être abattue, elle raconte sa quête de liberté, ses rêves brisés et l’injustice qui l’a réduite au silence. Son histoire incarne une résistance qui transcende la mort, laissant un message puissant d’espoir et de courage.

29’30 – 2024 – Groupe URD – pour l’Agence Française de Développement

(extrait projeté : 6’03)

La parole de femmes, d’hommes, se libère. Entre tradition, injonction sociale, croyance, mais aussi droits humains, (non) respect de la loi … Un documentaire poignant pour comprendre les facteurs qui influencent la persistance des mutilations génitales féminines dans le Mandoul tchadien. Il aborde deux grands tabous de la société tchadienne : la sexualité et les rites initiatiques. À force de patience, l’auteur parvient à gagner la confiance des interlocuteurs pour obtenir une parole sincère, libre et sans langue de bois. Il conserve un point de vue neutre et équilibré, donnant la parole à tous, sans ethnocentrisme, sans jugement ni concession pour laisser libre d’interprétation le spectateur. Le film vise autant à documenter la pratique qu’à provoquer une prise de conscience parmi les acteurs du développement ainsi qu’une remise en cause des stratégies de lutte contre l’excision.

29’10 – 2024 – Époque Films – pour CY Générations / Direction de la Ville Inclusive et solidaire de Saint Germain en Laye (DVIS)

(extrait projeté : 4’05)

Le film esquisse le portrait d’une jeunesse engagée qu’on entend rarement. Âgés de 10 à 20 ans, ces jeunes qui vivent et étudient à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, s’expriment avec passion et sincérité sur leur lien à l’écologie. Leur regard lucide, révèle une inquiétude profonde. Pourtant, ce qui marque par-dessus tout, et offre un peu d’espoir, qu’ils soient issus des quartiers populaires, élèves en lycée agricole, encore écoliers ou prêts à faire leurs premiers pas dans la vie active, c’est leur soif d’agir. Habités par une croyance profonde en leur capacité à transformer le monde, ils se dressent résolus, pleinement conscients des enjeux d’un avenir qui les concerne au premier chef.

9’50 – 2023 – Orange Rouge – pour Orange Rouge

(extrait projeté : 4’21)

Dans la mythologie le golem est une créature faite d’argile et à la forme humaine à laquelle la vie est insufflée par des mots. Celle-ci, ni pourvue de parole ni de volonté, a pour fonction d’assister et de défendre son auteur. Les élèves du collège Beau Soleil ont créé à partir de cette figure, un ou plusieurs personnages, mi-golem, mi-robot. Autour des modelages, ils et elles ont inventé leur propre cadre narratif. Quelles missions rempliraient ces robots dans la vraie vie ? Comment viendraient-ils améliorer leur quotidien ? Inspiré par ces récits spéculatifs, Olivier Bémer anime ces robots façonnés en terre dans un film. Dans un décor de salle de classe, ils viennent à la vie, à l’écran, par les mots dont les élèves les ont entourés, leur donnant une raison d’être et une destinée.

Il est composé de Zouhair Chebbale, Alexandre Berman, Hélène Inayetian (réalisateurs et réalisatrice membres de la commission audiovisuelle de la Scam), Lætitia Møller (lauréate 2024 pour « À corps et à cris une histoire du handicap en France ») et Damien Faure (cinéaste, auteur de films documentaires et de fiction).

Eh oui, quand il court, le furet ressemble au désir, et il ressemble à Jean-Marie Barbe. Depuis toujours, l’auteur, réalisateur, producteur et enseignant, prix Jean-Marie Drot de la Scam 2022, se dépêche d’accomplir son œuvre, comme si le temps lui mordait les mollets. Depuis toujours, les idées lui viennent, et quoi qu’il arrive, il veut les réaliser, il ne les abandonne jamais. Et le plus impressionnant est qu’il y parvient toujours ! Portrait d’un infatigable passionné.

Enfant à Lussas, petite commune d’Ardèche, il va à l’école qui se trouve dans la rue unique de ce village western. Son meilleur copain s’appelle Jean-Paul, il vient d’une famille d’agriculteurs modestes. Jean-Marie est mieux loti, sa mère tient l’épicerie du village, dans cette maison au centre, qu’on appelle « la maison Barbe », où vivent les deux couples Barbe et leurs enfants.

Les frères Barbe sont agriculteurs, ils cultivent les poires, les cerises, les châtaignes, et l’oncle de Jean-Marie a l’idée un jour de transporter leurs fruits et ceux des autres dans toute la France et même l’Europe… Au bout du village, pour abriter les camions, ils font alors construire un hangar qu’on appellera « le Joncas ». Désir du monde, de le parcourir, de le connaître et d’y porter les fruits de l’Ardèche. Cependant qu’à l’épicerie, Jean-Marie, enfant, entend toutes les histoires qui enchantent la vie quand la télévision n’a pas encore cloué le bec à tout un chacun. Beaucoup plus tard, Jean-Marie fera deux films sur cette épicerie, caverne d’histoires, de vies…

Les deux copains, Jean-Marie et Jean-Paul, deviennent de beaux jeunes hommes, et Jean-Paul se retrouve adjoint au maire du village. Des communistes, des socialistes, des agriculteurs en collectifs, des familles de droite, des anciens résistants, des anciens collabos peut-être… Le maire était de gauche, et Jean-Paul devient son disciple.

Quand ils se retrouvent, Jean-Marie — qui voyage et fait des études à Grenoble — et Jean-Paul — qui travaille avec son père et avec le maire — rêvent de grandes choses pour leur village. En 1976, Jean-Marie tourne avec un copain, Jean-Jacques Ravaux, et une copine, Mario Méjean, un film sur la tradition orale dans les Cévennes… Jean-Paul, quant à lui, espère maintenir l’agriculture en défendant le plan d’occupation des sols pour cultiver la terre, pas pour spéculer sur le foncier. Tous les agriculteurs de Lussas travaillent avec deux coopératives, l’une pour les fruits, l’autre pour la vigne. Ils achètent du matériel en commun et créent une retenue d’eau pour irriguer les magnifiques plantations d’arbres fruitiers. Au début des années 1980, c’est quatre-vingts entreprises agricoles qui sont implantées à Lussas.

L’agriculture, Jean-Marie l’aime mais la redoute. Combien d’orages et de gels ont sinistré les récoltes et amené le désespoir en famille. Il préfère militer, danser, voir des films, en faire et faire venir le monde à Lussas pour découvrir la culture populaire, régionale… Il préfère tout cela à ramasser les poires ou les cerises. Il est antimilitariste, Il aime la musique folk et surtout le cinéma. Un cinéma qui raconte la vie des gens, des gens comme ceux du village, ou celle des gens d’ailleurs… Il aime le cinéma documentaire qui est pour lui comme la légende des peuples.

Son premier festival se tient dans le hangar familial, les spectateurs sont assis sur les caisses de poires, il fait sept degrés et le lance-flammes du garagiste essaie de réchauffer la salle, entre les séances…

Claire Simon

Alors, très vite, il prépare avec les copains des villages alentours un festival baptisé « Pays et Régions » où sont projetés des films du coin, des films militants, qui montrent d’autres vies que celles des Parisiens… La première édition a lieu au « Joncas », dans le hangar familial, au mois d’avril, et les spectateurs sont assis sur les caisses de poires. Quatre cents personnes entrent et mille autres sont refusées… René Allio vient présenter Les Camisards, et le débat a lieu malgré les sept degrés et le lance-flammes du garagiste qui essaie de réchauffer la salle, entre les séances… Jean-Marie et le maire de l’époque, qui n’est pas encore Jean-Paul, décident de choisir pour la prochaine fois une date plus chaude, en juin.

Les années suivantes, Jean-Marie organise un « Marathon du scénario », avec Jean Aurenche pour président, une folie pleine de rires et d’inventions, sur trois jours, sans dormir, les candidats écrivent leur histoire. Le gagnant sera lu en public par Henri Gougaud… Quand il s’en souvient, Jean-Marie est toujours au bord du fou rire comme une bonne blague dans laquelle il aurait entraîné les autres…

En 1984, Jean-Marie tourne avec des amis un film sur les chevaux, et tombe malade… Une fois remis sur pied, ils s’allient et mettent en œuvre le festival de Lussas autour de cet animal. On vide le « Joncas », le fameux hangar familial, et on y installe des gradins pour que les chevaux viennent y faire des démonstrations et des courses ! On y projette aussi des films, aussi bien des westerns que Racetrack de Frederick Wiseman, ou même Ben-Hur !

Les villageois et les touristes sont enthousiastes. Au fil de mes visites à Lussas, tous me parlaient, très émus, de ce festival qui unissait la campagne et le cinéma, les animaux et la culture. Et c’est l’utopie de Jean-Marie Barbe : que Lussas devienne un lieu culturel aussi bien pour les villageois que pour les cinéphiles du monde entier, pour ceux que l’on appelle ici les « imaginaÏres » (« les rêveurs »), et les jeunes gens avides d’inventions formelles. C’est une époque où le documentaire est reconnu comme une forme nouvelle, qui fait le portrait de ceux que le cinéma oublie ou incarne par des vedettes… À Lussas, les légendes populaires sont racontées par les héros eux-mêmes, hors des paillettes hollywoodiennes…

Une chambre dans la maison Barbe, telle une ruche bondée, sert de premier bureau, et Jean-Marie rêve d’un cinéma à Lussas, d’une salle des fêtes pour le festival, ce que petit à petit Jean-Paul, devenu maire, parvient à réaliser. On trouve un local plus grand pour que la troupe, autour de Jean-Marie, puisse travailler. Il faut faire des films pense Jean Marie ! Alors, il fonde une société de production, Ardèche Images Production, qui se lance dans la réalisation de films documentaires.

En 1989, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution, la Bande à Lumière, qui regroupe, au milieu des années 1980, des maisons de productions et de distribution ainsi que des réalisateurs, imagine ce que devrait être un festival de films documentaires… Scission entre les Parisiens et les Lyonnais qui deviendront les Marseillais et les Lussassois.

Jean-Marie trouve toujours que c’est plus simple et moins cher à Lussas, que ça ne peut faire que du bien aux réalisateurs du monde entier de voir des films à la fin de l’été quand il y a les vendanges et la récolte des poires.

Claire Simon

Jean-Marie avec d’autres créent Les États généraux du documentaire, sans prix, comme une université d’été… Jean-Marie trouve toujours que c’est plus simple et moins cher à Lussas, que ça ne peut faire que du bien aux réalisateurs du monde entier de voir des films à la fin de l’été quand il y a les vendanges et la récolte des poires. La première année, Raymond Depardon viendra y présenter son film, alors interdit, aujourd’hui appelé 1974, une partie de campagne.

Le cinéma de Lussas, la salle des fêtes, le « Joncas », un chapiteau loué ou un camion mobile, tous ces lieux projettent les films sélectionnés et on demande aux réalisateurs, même s‘ils sont éconduits, de laisser une copie de leur œuvre à la vidéothèque…

Car la mémoire est un des dadas de Jean-Marie, et peu à peu cet archivage lussassois finit par devenir la plus grande vidéothèque mondiale de films documentaires, grâce aux rétrospectives, aux programmations des cinématographies de différents pays, et tous les films reçus, accumulés au fil des années, classés, numérisés qui constituent aujourd’hui une incroyable richesse.

Le festival s’installe et comme disait la tante de Jean-Marie : « Les États généraux, c’est la semaine sainte ! » Les commerçants font leur fortune annuelle, les jeunes se posent au camping, les habitants accueillent des projections chez eux, et le village ne désemplit pas de jeunes gens conquis par ce cinéma qui semble le leur.

Le festival s’installe, et comme disait la tante de Jean-Marie : « Les États généraux, c’est la semaine sainte ! »

Claire Simon

Alors Jean-Marie, à observer cette jeunesse si enthousiaste se dit qu’il faut la former au cinéma documentaire. Il commence par des résidences d’écriture à Lussas, puis cherche des financements (via le CNC), et avec l’université de Grenoble se crée, en 1999, l’école : Le Master. Deux mois à Grenoble et le reste de l’année à Lussas pour douze réalisatrices et réalisateurs. Plus tard, en 2008, il y aura aussi des étudiants producteurs et même aujourd’hui des étudiants distributeurs. On laisse la porte ouverte aux professionnels qui veulent assister aux cours autour de la distribution des films documentaires.

Avant les années 2000, ARTE était la chaîne que le documentaire intéressait, et Thierry Garrel son pape comme il le disait lui-même. Mais, de plus en plus, les autres chaînes se désintéressèrent du genre, au profit du magazine, du reportage, de toutes sortes de formes sur lesquelles elles avaient tout pouvoir… Jean Marie sentait qu’il ne fallait plus compter sur la télévision. À Lussas, on élabore chaque année avec des producteurs et des diffuseurs régionaux des journées où les étudiants et les résidents viennent présenter leurs projets et trouvent souvent les moyens de les réaliser.

Jean-Marie pense aux pays, de l’autre côté de la Méditerranée, il faut les amener, eux aussi, à faire des films sur leur réalité. Il le sent comme une espèce d’amicale agricole ou régionale… À ce moment-là, la région est aux mains des socialistes et des écologistes, et Jean-Marie, invité à Dakar, organise des résidences d’écriture de films documentaires, d’abord à Gorée puis à Saint-Louis-du-Sénégal, et finit par convaincre l’université sénégalaise de créer un master documentaire à Saint-Louis, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.

À partir de là, tous les ans, les producteurs locaux et hexagonaux, les petites chaînes françaises, des chaînes africaines viennent faire leur marché auprès des projets d’étudiants et de résidents…. Jean-Marie s’attelle aussi à faire la même chose à Madagascar et, bien sûr, à travers le monde des résidences se mettent en place : en Géorgie, en Sibérie, en Nouvelle-Calédonie, au Cambodge — au centre Bophana à Phnom Penh créé par Rithy Panh —, en Guyane française, où des cinéastes documentaristes français accompagnent les projets des jeunes sur place qui parfois viennent ensuite à Lussas finir leur formation… De nombreux films naissent de ces écoles et résidences, qui racontent brillamment ce regard intérieur sur chaque réalité, celui qui manque tant aux grands médias…

C’est alors que naît l’idée d’une plateforme de cinéma documentaire d’auteur, Tënk, qui à terme deviendrait internationale et sauverait la mémoire et l’actualité du genre. À ce moment-là, Netflix commence et Jean-Marie sent qu’il a un peu d’avance mais pas tant que ça. Avec son ami Jean-Paul, il veut créer, à Lussas, un lieu dédié au documentaire qui réunirait toutes les sociétés du « Village documentaire » et également la plateforme Tënk. Conjointement les deux projets avancent… Je les ai suivis dans une série que j’ai appelé Le Village dont un film sera tiré.

C’est cela que Jean-Marie Barbe poursuit, que cette vision de la culture du peuple soit reconnue et perdure !

Claire Simon

Malheureusement deux soucis surviennent : la région passe à droite et Laurent Wauquiez remplace les crédits de la formation qui soutenaient les résidences et les masters à l’étranger par un vif soutien à ce qu’il nomme « Chasse, Pêche, Nature et Tradition ». Et Jean-Marie retombe malade en septembre 2015. Les médecins lui demandent alors de « se calmer » et d’arrêter de voyager pour le cinéma documentaire. Néanmoins, avec toute son énergie et accompagné de nombreux jeunes gens, ils créent Tënk, et l’édifice sort de terre.

La plateforme est inaugurée en 2016 et le bâtiment en 2018. Il s’appelle « L’Imaginaire », et c’est sans doute le seul endroit dans le monde consacré au documentaire qui regroupe son école, sa vidéothèque, sa plateforme, un auditorium de mixage et des salles de montage vidéo et son. Avec Tënk, Jean-Marie veut coproduire de 100 à 150 films par an ! Toujours les chiffres valsent et son camarade Pierre Mathéus calme avec amitié et admiration cette excitation numérique… Mais la plateforme s’avère viable et de nombreux films sont coproduits.

D’autres projets en cours sont un peu laissés en plan faute de crédits tels que le cimetière audiovisuel de Lussas : chaque personne raconterait sa vie et où, sur de grands panneaux, on pourrait voir les défunts parler après leur mort. Soixante-dix portraits existent, il en manque 270… Les fantômes attendent 300 000 euros pour reprendre un peu de vie.

Les dernières années ont vu la réussite de Tënk et la continuation du festival, du Master, etc. Mais certains jeunes gens, qui ont découvert le documentaire à Lussas et qui ont rejoint le « Village documentaire », se sont révoltés contre l’usine à idées qu’est Jean-Marie, l’ont trahi, l’ont mis à l’écart, alors Jean-Marie a dû courir encore plus vite pour ne pas ressembler au Roi Lear.

Son ami de toujours, Jean-Paul, s’est noyé il y a un an dans la retenue d’eau d’irrigation des vergers lussassois, sa collaboratrice de toujours, Claude Gallès Moncomble est maintenant maire de la ville. L’Association Tënk chez l’habitant, créée par Jean Marie et son amie Danièle Carlebach, enchante beaucoup de personnes qui n’ont pas de cinéma près de chez eux en leur faisant découvrir la fine fleur des films documentaires sortis en salles et en leur permettant d’en débattre avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et les idées, Jean-Marie n’en manque pas : les mille et un films à sauvegarder à l’Unesco, convaincre France Culture de faire une émission de critique de films documentaires, une nouvelle plateforme pour le cinéma documentaire…

Parmi tous ses films — depuis 1976, Jean-Marie Barbe a réalisé, seul ou accompagné, 18 films —, mon préféré est celui sur les ouvriers agricoles dont on sent combien il les admire… Tant de gens extraordinaires sont venus à Lussas : de Pierre Bourdieu aux différents ministres de la Culture qui ont dû chausser leurs sandales l’été pour découvrir ce qu’un village agricole a fait pour la culture.

Toujours plus, toujours plus loin, le visionnaire n’a qu’une terreur, celle que ça ne tienne pas, que ça ne reste pas… Lors de l’inauguration du bâtiment de Lussas, il avait fini son discours par : « Rendez-vous dans un siècle ! » C’est cela qu’il poursuit, que cette vision de la culture du peuple soit reconnue et perdure ! Peu de gens ont fait autant pour le cinéma documentaire en courant comme le furet, épuisé mais toujours vif en regardant l’immensité de la tâche encore à accomplir… De chaque difficulté, Jean Marie, tel le Phénix, renaît de ses cendres. Alors bien sûr, oui, rendez-vous dans un siècle !

Claire Simon est une scénariste, actrice, directrice de la photographie, monteuse et réalisatrice française. Elle est l’autrice de plusieurs films documentaires, dont Les Patients, Récréations et Coûte que coûte récompensés dans de nombreux festivals.

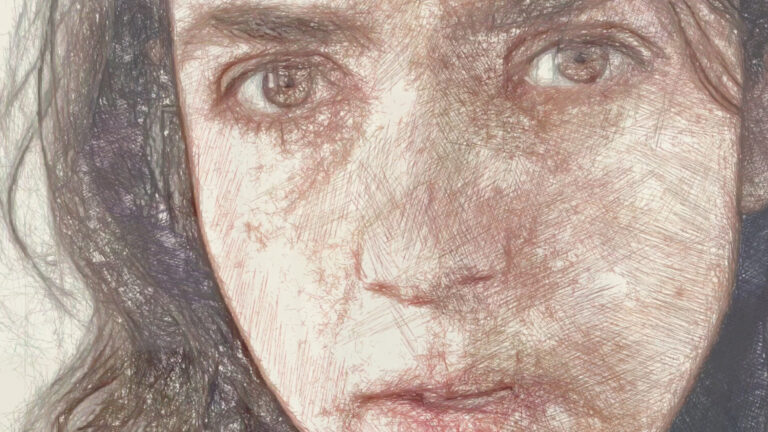

Le jury* de cette 33e édition a consacré la série Afghanistan, no (wo)man’s land de Véronique de Viguerie. Elle rejoint ainsi le prestigieux palmarès du Prix Roger Pic décerné par la Scam.

Depuis plus de trois ans, les fondamentalistes Talibans sont de retour au pouvoir. L’ancienne guérilla ultra rigoriste, adepte d’une application stricte de la charia et d’un code tribal plus rigide encore, a déjà constitué son nouvel État : l’Émirat Islamique d’Afghanistan. Pour les citadines afghanes, c’est un cauchemar éveillé. Un scénario science-fictionnel qui les confronte aux fantômes chassés vingt ans plus tôt en 2001. La doctrine talibane se calque sur son premier acte lugubre. Les femmes émancipées sont dans son viseur : les parcs, le salon de beauté, l’espace public, le voyage, le secteur public leur sont interdits. Un châtiment équivalent à ceux que les fondamentalistes leur infligèrent dans les années 90, punissant à cette époque d’autres velléités d’émancipation – celles insufflées par les communistes. À différents degrés donc, les deux dernières décennies n’auront été qu’une parenthèse pour les femmes afghanes. Une faille spatio-temporelle dans laquelle les États-Unis et l’Occident ont engouffré plus de cent milliards de dollars et bon nombre de leurs illusions civilisationnelles. L’ère démocratique est révolue. Les Afghanes sont plongées dans le noir, prises dans ce cycle mortifère qui, d’une décennie à l’autre, les encourage, puis les broie, avant de reprendre son cours bien cruel.

Pourtant, à travers mon travail photographique, je refuse de les représenter uniquement comme des victimes soumises, figées dans la souffrance que leur impose l’histoire. Mon objectif capte aussi leur force, leur solidarité et leur courage : ces femmes qui, malgré l’oppression, continuent de lutter, de s’organiser et de prendre leur destin en main, défiant ainsi le regard que l’on porte trop souvent sur elles.

Véronique de Viguerie

Le jury de cette 32e édition a consacré Corentin Fohlen / Divergence pour son portfolio Sueurs et tremblements. Il rejoint ainsi le prestigieux palmarès du Prix Roger Pic décerné par la Scam.

La violence en Haïti a une longue histoire : celle de son passé colonial, de ce petit bout d’île qui a enrichi des empires européens par son exploitation humaine, géologique et géographique. C’est aussi l’histoire de la volonté d’un peuple esclave de se libérer et de prendre par les armes une indépendance dont ces mêmes puissances dépossédées lui feront cher payer l’affront. À travers un projet documentaire commencé en 2022 et poursuivi en 2023, en intégrant certaines archives photos remontant à 2010, j’ai élaboré une réflexion sur la manière dont un peuple et une nation se forgent à travers les tourments de l’histoire.

Haïti ne subit pas les foudres de l’actualité ni par hasard ni par magie : sans cesse gangréné par la lourdeur de son passé, le pays s’englue indéfiniment dans son présent. Comprendre le pays aujourd’hui, c’est accepter de mettre de côté cette vision simpliste d’un « pays maudit » pour plonger dans la complexité de son Histoire. Entre ingérence étrangère et mainmise capitaliste et humanitaire, Haïti s’est surtout appauvri par l’exploitation de son extrême richesse. Cette dernière s’est construite au prix de la sueur d’un peuple dont la violence sert de catharsis face à une histoire trop lourde à porter. Cette violence longtemps manipulée par le pouvoir en place semble désormais échapper aux politiciens haïtiens et aux acteurs économiques de la bourgeoisie : les gangs qui déstabilisent la capitale tiennent désormais les rênes d’une économie souterraine. Un désordre aggravé par les conditions climatiques et géographiques intrinsèque au pays, parmi les plus fragile face à la sécheresse. Aborder la complexité d’un pays en explorant l’entièreté de son territoire est essentiel pour en raconter son essence et la manière dont une nation et un peuple se sont construits par le prisme de l’ultra violence.

Corentin Fohlen (2010-2023)

Le jury de cette 31e édition a consacré Mário Macilau pour son portfolio Faith. Il rejoint ainsi le prestigieux palmarès du Prix Roger Pic décerné par la Scam.

Son travail sera exposé du 12 septembre au 21 octobre 2023 à la Galerie Fisheye. La remise du prix et le vernissage de l’exposition auront lieu le 12 septembre à 19h (sur réservation).

Faith documente la pratique contemporaine de l’animisme au Mozambique. Les religions traditionnelles admettent l’existence d’esprits individuels se manifestant dans les objets et les phénomènes naturels. A ce titre, les esprits des ancêtres peuvent affecter les vivants. La préservation des cultures ancestrales mozambicaines induit la transmission d’un savoir : médecine traditionnelle, méthodes de guérison, rites de passage, règles de vie en communauté, etc. Ces pratiques religieuses reflètent une conception particulière de Dieu et du cosmos.

Il vit et travaille entre le Portugal, le Mozambique et l’Afrique du Sud. Artiste multidisciplinaire et activiste, connu pour son travail photographique, il est considéré comme l’une des figures de proue de la nouvelle génération d’artistes mozambicains. Ses photographies portent un éclairage sur l’identité, les questions politiques et les conditions environnementales. Il travaille avec des groupes socialement isolés pour sensibiliser son public aux nombreuses injustices et inégalités sociales. Avec le portrait pour point de départ, il ouvre le champ et invite à des scènes d’humanité, de fraternité et d’espoir. (suite…)