30 septembre 2024

La disparition de Michel Fresnel

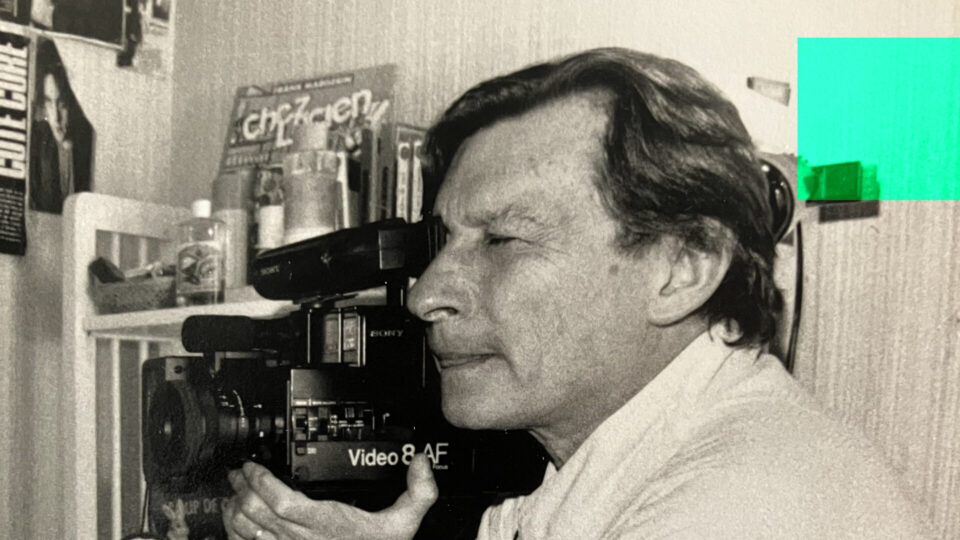

« Que deviendront-ils » : une vie sous l’œil de la caméra

En ces temps-là, il n’y avait que deux chaînes de télévision. Une bonne partie de la France se retrouvait chaque soir « devant le poste ». Fin des années 60, début des 70. C’était l’ère des pionniers qui, dans la veine de Jacques Krier, considéré comme l’un des pères fondateurs du documentaire pour et par la télévision, proposaient des programmes novateurs, singuliers. Ils auscultaient le pays et l’offraient au regard. « Ils » parce qu’à l’époque, même si quelques grandes figures féminines commençaient à émerger (Éliane Victor, Pascale Breugnot), le milieu était majoritairement masculin.

Michel Fresnel en était, il vient de mourir à l’âge de 91 ans.

Il faut revoir la série documentaire -eh oui, on l’a oublié mais la télévision s’y frottait déjà- L’Âge de…, produite pour l’ORTF par Claude May et Claudine Welhoff (deux femmes, quand même !) et Daniel Karlin. Des films à la durée et au ton libre, réalisés entre autres par Marcel Trillat, Michel Pamart, Jean-Louis Muller, Daniel Karlin lui-même et bien sûr Michel Fresnel. C’est une fabuleuse exploration du pays qui met en lumière des gens ordinaires. Avec une exigence cinématographique apporté à l’écriture, l’image et le son, ces films disponibles sur le site de l’INA, laissent un témoignage unique et essentiel sur la vie des classes populaires de la fin des Trente Glorieuses. Un si jeune couple « … Bruno, coursier, Emma, vendeuse, ont 19 ans et découvrent les difficultés de la vie à 3, car ils ont un bébé, David », Premières responsabilités « Jocelyne, élève en seconde au lycée Paul Éluard de Saint-Denis, a été élue déléguée de classe », L’aînée, « Sylvie 13 ans est l’ainée d’une fratrie de cinq, issue d’une famille ouvrière d’Aubervilliers ». Le regard des autres, « Patrick, atteint par la poliomyélite à l’âge de 3 ans, est aujourd’hui âgé de 19 ans et espère obtenir son CAP d’horloger ». Portraits de jeunes, essentiellement. Le regard porté sur eux est tendre, empathique, sans rien masquer des difficultés sociales. Les films font date, les rapports avec une tutelle très conservatrice finissent par se tendre et l’émission est reléguée à un horaire de plus en plus tardif avant de disparaître.

Creusant le sillon, Michel Fresnel va ensuite se lancer dans une aventure qui fera date dans l’histoire de la télévision, « Que deviendront-ils… ». Épaulé par les deux journalistes Hélène Delebecque et Annie-Claude Elkaïm, pendant plus de dix ans, il filme un groupe d’élèves du lycée Paul-Valéry à Paris, avec pour ambition de faire un film par an en suivant leur parcours scolaire puis professionnel. L’aventure dure dix ans, de 1984 à 1993. En 1996, deux nouveaux films clôturent la série. Philippe, Valérie, Ingrid, Reda et les autres deviennent les héros d’une saga de la vie ordinaire. On les voit grandir, devenir adultes, affronter les difficultés du quotidien, s’épanouir pour certains d’entre eux. Cette grande œuvre reste une marque de ce que la télévision française a produit de meilleur dans son exigence de forme et de propos. Au journaliste Emmanuel Poncet qui l’interrogeait pour Libération sur l’influence de son travail sur la destinée de ses héros et héroïnes, Fresnel répondait : «… la télévision est dangereuse si on l’utilise mal. Je pense l’avoir bien utilisée.» Et Poncet de conclure : « « Que deviendront-ils ? » reste l’un des objets les plus intéressants du PAF, cette galaxie où la constance n’existe pas, où le «droit de suite» des individus qu’on filme n’est jamais accordé ».

Michel Fresnel s’était engagé pour la défense des auteurs et des autrices en s’investissant à la commission audiovisuelle de la Scam qui lui rend aujourd’hui un hommage fraternel. La Scam lui avait aussi décerné le Prix Charles Brabant en 1994 pour l’ensemble de son œuvre.