Cette année, le jury était présidé par Isabelle Jarry et composé de Lucile Bordes, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Bertrand Leclair, Eloïse Lièvre, Ernestine Ngo Melha, Pascal Ory, de l’Académie française, Hubert Prolongeau, Jean-Marc Terrasse.

Le prix sera remis à Serge Rezvani dimanche 29 juin à 15h30 à la Salle du Sénéchal, dans le cadre du Festival Le Marathon des Mots à Toulouse.

« On le connaît sans trop savoir qui il est, il fait partie d’une France qu’on a adorée, celle des bohèmes de Montparnasse, des artistes sans le sou qui soudain avaient le monde à leurs pieds, des nouvelles vagues qui ont tout chamboulé, et des fées (…) Mais qui sait vraiment ce qui se cache dans cet homme qui a traversé le siècle, qui a tout dit de lui et de ses idées et de ses sentiments sans jamais, vraiment, se dévoiler ? Qui sait ce que cet homme pense et fait, lui qui pense et crée sans cesse depuis si longtemps que ses contemporains sont devenus parfois légende et mythe, et plus souvent poussière et oubli ? Rezvani, lui, est toujours là comme une sentinelle, un type debout qui ne laisse, jamais, rien passer sans l’analyser, le réfléchir, miroir des ères, héros du quotidien. »

Simonetta Greggio, romancière, membre du jury.

Serge Rezvani se fait d’abord connaître dans les années 1950 pour sa peinture avant de s’imposer comme écrivain, dramaturge et parolier. Il écrit des chansons culte, notamment « Le Tourbillon », immortalisée par Jeanne Moreau. Son théâtre explore les liens humains et les blessures du passé. En littérature, il écrit de nombreux romans, certains autobiographiques dont Les Années-lumière (Flammarion, 1967), Les Années Lula (Flammarion, 1968) ; d’autres dont l’épique Traversée des Monts noirs (Stock, 1992 ; réédition en mars 2025 aux Éditions Philippe Rey), L’Origine du monde (Actes Sud, 2000) où se déploie le souffle de la grande tradition littéraire européenne, voyageuse, mélancolique et lyrique.

« On connaît très mal un écrivain par un seul de ses livres : les harmoniques de l’œuvre nous échappent. »

Marguerite Yourcenar, En pèlerin et en étranger

C’est donc pour mieux approcher un écrivain, appréhender son univers, (re)découvrir son talent que le Prix Marguerite-Yourcenar de la Scam met en lumière un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre. Il est doté de 8.000 euros.

Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

« On connaît très mal un écrivain par un seul de ses livres : les harmoniques de l’œuvre nous échappent. »

Marguerite Yourcenar, En pèlerin et en étranger

C’est donc pour mieux approcher un écrivain, appréhender son univers, (re)découvrir son talent que le Prix Marguerite-Yourcenar de la Scam met en lumière un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre.

Le jury* a souhaité récompenser l’une des voix les plus singulières et les plus attachantes de la littérature contemporaine française. Depuis La Déclaration (1990), Lydie Salvayre parcourt le XXe siècle à la recherche de son histoire, celle des républicains espagnols. Elle suit la grande famille des spectres à travers la guerre, l’exil, la dépossession et jusqu’à l’enracinement, cette étrangeté sans cesse recommencée. La gravité de ce questionnement va de pair avec un éloge de l’amour sous toutes ses formes – attachement aux siens, passion pour un homme, traité d’éducation lubrique, ode à l’existence –, décliné avec une liberté de ton qui suscite le rire et aiguillonne l’autodérision. Du roman au scénario en passant par le récit, l’essai, le théâtre et le CD audio, Lydie Salvayre a pratiqué de nombreuses formes d’écriture, offertes à des maisons d’édition grandes et petites, en son nom propre ou au sein de collectifs. Loin de tout esprit de sérieux, elle montre à quel point la littérature engage des choses sérieuses, en secouant nos certitudes en même temps que nos désirs.

* présidé par Isabelle Jarry, le jury est composé de Laura Alcoba, Virginie Bloch-Lainé, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Bertrand Leclair, Eloïse Lièvre, Ernestine Ngo Melha, Pascal Ory, de l’Académie française, et Hubert Prolongeau

Elle entre en littérature dans les années 1970, lorsqu’elle commence à écrire pour des revues et à publier essais et romans. Elle écrit également pour la radio et la télévision. Parmi ses œuvres les plus marquantes, publiées au Seuil : Depuis toujours nous aimons les dimanches (2024) ; Irréfutable essai de successologie (2023) ; Tout homme est une nuit (2017) ; BW (2009) ; Les Belles âmes (2000) ; La Conférence de Cintegabelle (1999) ; La Compagnie des spectres (1997) ; La Puissance des mouches (1995).

Doté de 8 000 €, le prix 2024 sera remis à Lydie Salvayre dimanche 30 juin à 15h au Théâtre Sorano, dans le cadre du Festival Le Marathon des Mots à Toulouse.

Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

« On connaît très mal un écrivain par un seul de ses livres : les harmoniques de l’œuvre nous échappent. »

Marguerite Yourcenar, En pèlerin et en étranger

C’est donc pour mieux approcher un écrivain, appréhender son univers, (re)découvrir son talent que le Prix Marguerite Yourcenar de la Scam met en lumière un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre.

Beaucoup se souviennent de « l’oiseau de Cham », alias le « rapporteur de paroles » qui orchestrait la spirale polyphonique constituant Texaco. Ce grand roman de la créolité en marche a valu à Patrick Chamoiseau un prix Goncourt retentissant en 1992, six ans à peine après la parution de son premier livre, Chronique des sept misères.

En inventant son chemin sur les traces magiques des conteurs créoles surgis de la catastrophe esclavagiste, son dernier roman, Le vent du nord dans les fougères glacées (Le Seuil, 2022), forme un lumineux diptyque avec l’essai publié, La nuit, le conteur et le panier pour explorer les sources de la création artistique d’une manière inédite, et témoigner ainsi d’une forme d’accomplissement.

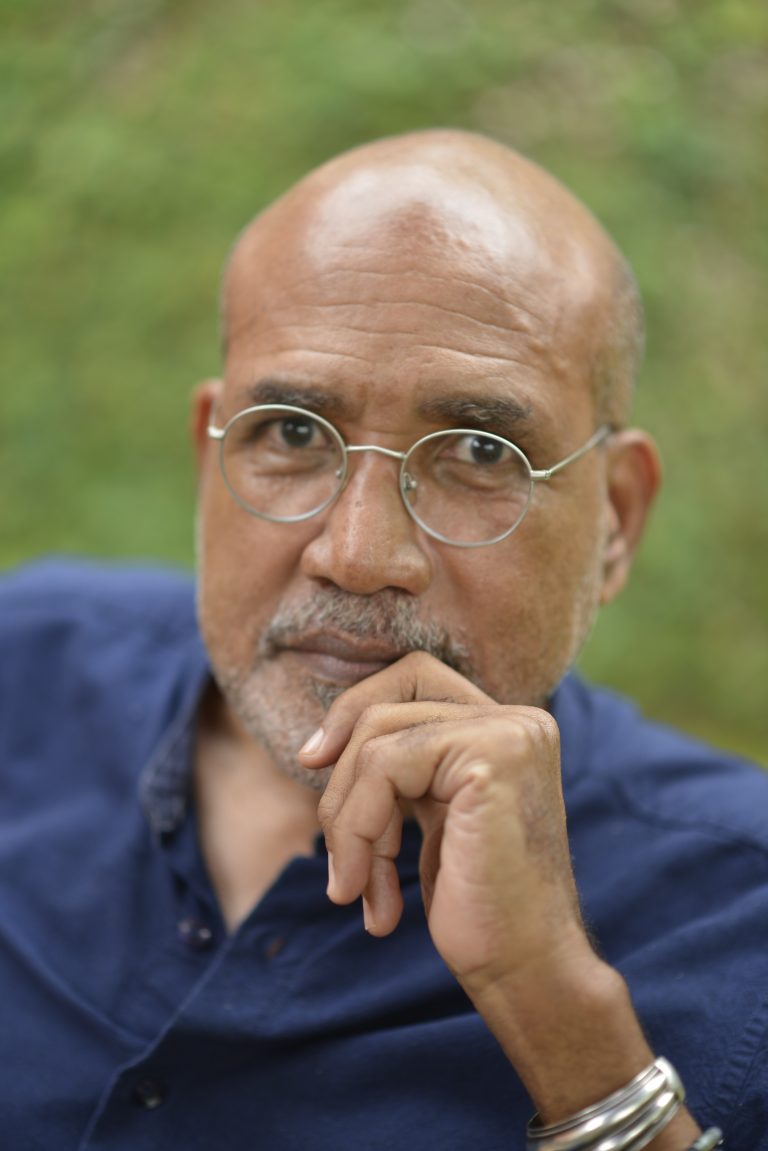

Né à Fort-de-France en 1953, nourri de la pensée du Tout-monde élaborée par Edouard Glissant (1928-2011), Patrick Chamoiseau est désormais l’auteur d’une œuvre considérable et hautement singulière, que le jury* du Prix Marguerite Yourcenar est heureux et fier de célébrer alors qu’elle atteint une nouvelle apogée.

Patrick Chamoiseau

Ecrivain majeur de la Caraïbe, il est l’auteur de romans, de contes, d’essais et théoricien de la créolité. Il a également écrit pour le théâtre et le cinéma. Parmi ses œuvres les plus marquantes : Chronique des sept misères (Gallimard, 1986) ; Éloge de la créolité (avec Raphaël Confiant et Jean Bernabé, Gallimard 1989) ; Solibo Magnifique (Gallimard, 1991) ; Lettres créoles (avec Raphaël Confiant, Hatier, 1991) ; Une enfance créole (Gallimard, 1996) ; Biblique des derniers gestes (Gallimard, 2001) ; Écrire en pays dominé (Gallimard, 2002) ; La Matière de l’absence (Le Seuil, 2016) ; Le Conteur, la nuit et le panier (Le Seuil, 2021) ; Le Vent du nord dans les fougères glacées (Le Seuil, 2022).

* présidé par Isabelle Jarry, le jury est composé de Laura Alcoba, Arno Bertina, Catherine Clément, Colette Fellous, Simonetta Greggio, Nedim Gürsel, Ivan Jablonka, Bertrand Leclair et Pascal Ory, de l’Académie française.

Cristina Campodonico – 06 85 33 36 56 – cristina.campodonico@scam.fr

Le réalisateur Mathias Thery livre une réflexion approfondie sur le documentaire, qui repose sur un pacte entre filmeur, filmé et spectateur. Un film n’est donc pas un accès libre au réel, mais une œuvre où donner forme à l’éthique des relations entre ces trois protagonistes est au cœur du travail du cinéaste.

J’avais vingt ans, j’étais étudiant aux Arts Décoratifs de Paris et je voulais me faire la main avant d’entamer mon premier cours de cinéma documentaire. J’ai donc décidé, le temps d’un été à l’île d’Yeu où je travaillais comme pizzaïolo, de réaliser une série de portraits filmés. J’avais de l’amitié pour le patron de la pizzeria, je décidai donc de lui consacrer un portrait. Mais chaque fois que je sortais mon camescope dans le restaurant, je le voyais disparaître. Timide, il craignait la caméra, et m’échappait. J’insistais, au nom de notre amitié. Il finit par céder, à condition de circonscrire le tournage loin des foules. C’était gagné. Le lendemain, nous partîmes en forêt et autour d’un feu, quelques bouteilles de vin aidant, je parvenais enfin à le faire parler. Soulagé, je rentrai à Paris, montai le portrait et le soumis à mes camarades de classe. Les commentaires furent unanimes : quel pédant bavard ! J’avais transformé mon timide ami en un antipathique fanfaron. Pour me faire plaisir, il s’était travesti. J’avais raté toutes les étapes de la fabrication d’un documentaire, ignorant que les relations tout au long de la conception, font partie de l’objet final.

Il vous suffit de lire tous les articles de cette rubrique pour constater l’unanimité : le cinéma documentaire est une construction, une série de choix au tournage comme au montage, au service d’un point de vue. En voulant transposer le réel on le provoque, on le manipule, on le transforme.

Alors que cette artificialité semble assumée par tous, la distinction d’avec la fiction fait toujours l’objet de discussions interminables et enflammées au sein même de la profession. Car il y a plus de mise en scène qu’on ne le croit dans ces films et certains d’entre nous ne veulent pas entendre parler de différence mais uniquement de liberté de création. Et pourtant le documentaire est bien un genre en soi, avec ses festivals, ses grilles de programmation, ses financements, ses sociétés d’auteurs. Alors qu’est-ce qui le distingue ?

Je peux tenter la définition la plus simple : il est tout ce qui n’est pas de la fiction. Il n’est pas fabriqué à partir d’un scénario pré-écrit, interprété par des comédiens et des comédiennes. Quand toute fiction repose sur un mode d’emploi connu du spectateur « on va vous jouer une histoire, à vous de faire semblant d’y croire », un film documentaire repose sur un autre pacte : « cet objet a été construit en filmant des personnes qui ont une existence indépendante du film, ce qu’elles y vivent n’a pas été inventé ». Tout film qui s’annonce documentaire demande au spectateur de croire a priori en ce pacte. Mais les manières de se positionner avec une caméra dans le réel sont si nombreuses qu’on peut voir presque en chaque film de non-fiction une proposition de démarche et de mode d’emploi unique.

Chaque documentaire présente ses règles du jeu. Il énonce les conditions de captation des scènes, et il demande au spectateur de croire à la sincérité de la démarche. C’est le pacte documentaire.

Mathias Thery

Essayons de résumer la démarche de quelques œuvres connues.

Je suis allé faire parler des témoins de l’Holocauste (Shoah de Claude Lanzmann). J’ai partagé un an de la vie d’une petite école de campagne (Être et avoir de Nicolas Philibert). J’ai piégé un grand groupe industriel (Merci Patron, de François Ruffin). J’ai demandé aux membres d’une famille de jouer des scènes de leur histoire pour provoquer un dialogue (Les filles d’Olfa, de Kaouther Ben Hania). Je suis allée à la rencontre des gens qui récupèrent les denrées abandonnées (Les glaneurs et la glaneuse de Agnès Varda). J’ai fait réagir différents témoins à des images de violences policières (Un pays qui se tient sage de David Dufresne). J’ai proposé à une grande entreprise de filmer une de ses séances de recrutement (La gueule de l’emploi de Didier Cros). J’ai décidé de ne me nourrir que de fast-food (Super size me de Morgan Spurlock).

Je pousse l’exercice sur certains de nos films réalisés avec Étienne Chaillou.

Nous avons accompagné ma mère, sociologue engagée, pendant l’élaboration de la loi du « mariage pour tous », ce faisant nous avons enregistré nos conversations téléphoniques et les avons mises en scène avec des marionnettes (La Sociologue et l’ourson). Nous avons suivi un jeune militant d’extrême-droite le temps d’une élection présidentielle, nous avons ensuite rédigé cette période de sa vie à la manière d’un roman et nous lui avons soumis le texte pour critique (La Cravate).

Chaque documentaire présente ses règles du jeu. Il énonce les conditions de captation des scènes, et il demande au spectateur de croire à la sincérité de la démarche. Bref, il précise son propre pacte avec le spectateur, le pacte documentaire. Cette spécificité du documentaire (partager une démarche avec le spectateur) fait que, même s’il s’efface le plus possible, le cinéaste ne peut pas s’abstraire de l’équation, il ne peut pas disparaitre du film, il en est forcément l’un des acteurs.

Quand je regarde un film documentaire, je ne regarde jamais uniquement les protagonistes qui sont à l’écran. Les scènes que j’observe incluent un personnage hors-champ et qui tient une caméra.

Les personnages et les cinéastes ne partagent pas forcément les mêmes raisons de faire un film, un tournage est un espace de négociation, voire de pouvoir.

Mathias Thery

Dans le film Cherche Toujours, nous avons partagé le quotidien d’une équipe de physiciens travaillant sur les formes dans la nature. Nous voulions décrire les différents états psychologiques qui font avancer un chercheur (et donc la science). Pour cela, nous avons usé de plusieurs grammaires : cinéma direct, dessin animé, théâtre d’objets, auto-filmage, etc. Nous avons effacé notre présence des scènes pour privilégier le sentiment d’immersion, mais tous les dispositifs utilisés et le travail de montage racontent au spectateur notre intervention dans le laboratoire.

Dans le film La Sociologue et l’ourson, il nous a paru important d’affirmer un peu plus notre présence, car il fallait que le spectateur sache où nous nous positionnions dans le débat qui déchirait la France, et pourquoi nous n’allions pas en interroger toutes les parties. Nous voulions assumer un poste d’observation clair. La place du fils nous en donnait un : curieux de sa mère, il pouvait rester à ses côtés, lui tendre une oreille bienveillante tout en osant la couper, et assumer de ne pas partager exactement les mêmes motivations à faire le film. C’est ainsi que nous avons décidé d’inclure le personnage du fils (qui incarne en fait les deux réalisateurs) sous la forme d’une voix et d’une marionnette. Cela permettait d’indiquer au spectateur qu’il assistait non pas à un état des lieux journalistique, pas à un tract politique, mais à une conversation familiale, voire une transmission filiale.

Dans le film La Cravate, nous avons été amenés à assumer plus encore ce qui se passe dans les coulisses de tout documentaire. À savoir qu’un tournage est un espace de négociation, que les personnages et les auteurs ne partagent pas forcément les mêmes raisons de faire un film, bref que cela peut être un lieu de pouvoir.

Nous avons proposé à Bastien, jeune militant RN (FN à l’époque) de le suivre le temps d’une campagne. Notre désir était de comprendre l’intérêt renouvelé de la jeunesse pour l’extrême-droite tout en espérant, avouons-le, pouvoir contrer la dédiabolisation d’un parti que nous condamnions. Bastien, lui, voulait participer au film pour se faire bien voir de sa hiérarchie qui voyait là un moyen de faire campagne. Il était flatté et espérait monter en grade. Conseillé par ses supérieurs, son but était de séduire le spectateur. Conscients de ce projet prosélyte, nous devions choisir notre posture face à ce militant. Faux ami ? Ennemi assumé ? Contradicteur ? Opposant ? Nous avons choisi celle du romancier, qui tente de peindre les émotions et les situations avec force détails, se retenant de trop donner son avis, convaincu que les scènes parlent d’elles-mêmes. Le passage par les mots, l’écrit et la voix off, nous permettait de ne pas laisser « micro ouvert » au parti en pleine propagande, voire même de couper le son de certaines images. Mais en plaquant nos mots sur les scènes, le risque était de prendre trop de pouvoir, de ne plus laisser de place à l’altérité, de retirer au spectateur tout espace de liberté. Nous avons donc décidé de proposer à Bastien de lui soumettre le texte en créant un espace de discussion. Ainsi le film s’ouvrirait sur la découverte du manuscrit par Bastien, puis accompagnerait sa lecture. Bastien aurait le pouvoir d’arrêter le récit à tout moment pour le commenter ou le critiquer. Une manière de mettre à l’épreuve le pacte entre nous.

Nous avons mis du temps à comprendre que la relation complexe que nous entretenions avec Bastien devait être assumée, racontée dans le film, faire partie du pacte documentaire partagé avec le spectateur. Nous avons redéfini le sujet du film, estimant que notre relation avec Bastien incarnait la difficulté d’une partie de notre pays à réagir à la montée de l’extrême-droite. Et qu’il fallait que le spectateur puisse en juger les réussites, les maladresses, les manipulations et les violences.

Bastien a lui aussi évolué dans ses motivations à participer au film. Déçu par le parti au bout de quelques mois, il a investi dans le film ce qu’il avait été chercher en politique : l’envie d’être considéré et de compter pour les autres, voire d’être aimé. C’est alors qu’il a pris un risque important en nous dévoilant à l’ultime étape du tournage une partie de sa vie qu’il avait cachée à tout le monde. Il espérait alors que le film serait enfin un endroit où il pourrait être compris, allant jusqu’à nous demander si le film allait changer sa vie.

Le spectateur se retrouve tiraillé entre un Bastien qui cherche à le séduire et des réalisateurs qui cherchent à montrer les mécanismes de l’extrême-droite.

Si vous trahissez votre personnage, le spectateur devient témoin, voire complice. Si vous rompez le pacte documentaire, c’est le spectateur qui se sentira trahi.

Mathias Thery

Imaginons une scène où un personnage se noie en gros plan. En fiction, c’est la mort d’un personnage, en documentaire, c’est une pièce à conviction de non-assistance à personne en danger. Le spectateur n’est pas convoqué de la même manière, il n’est pas à la même place, il ne vit pas la même chose.

S’engager dans un film documentaire, c’est s’engager dans des relations qui sont soumises à des questions éthiques, entre le filmeur et le filmé, mais aussi entre le cinéaste et le spectateur et parfois entre le personnage et le spectateur. Si vous trahissez votre personnage, le spectateur devient témoin, voire complice. Dans Shoah, Claude Lanzmann promet à l’ancien nazi qu’il n’apparaitra pas dans le film, alors qu’il est en train de l’enregistrer. Il le piège puis le livre au spectateur. En assumant son geste Lanzmann accrédite le témoignage, le spectateur devient un juré à qui on propose une preuve.

Si vous rompez le pacte documentaire, si vous mentez sur la nature de vos images et que le spectateur le découvre (par exemple que les personnages sont en fait des comédiens), il se sentira trahi. À moins de le faire en conscience. Dans Isaac Asimov, a message to the future, je construis le film autour d’une fausse archive que j’ai fabriquée, truquage que je révèle finalement au spectateur, assumant que cette tromperie vient renforcer le message d’Asimov et le propos du film. Dans Faites le mur de Banksy, plus le film avance, plus le spectateur se demande si ce à quoi il assiste n’est pas une vaste arnaque. Il est pris de vertige, il ne sait plus ce qu’il regarde, un documentaire ou une nouvelle œuvre de l’artiste qui, une fois de plus, se joue de nous et questionne la finalité de l’art. Les films qui s’amusent avec le pacte ou flirtent avec les limites du genre sont souvent jubilatoires.

Seul le documentaire permet ce type de relations à trois bandes filmeur-filmé-spectateur. Ces relations font partie des films et on ne peut les en effacer. C’est unique. C’est ce qui fait la grande singularité d’un genre où l’on ne peut séparer le cinéma de la vraie vie. Y-a-t-il une manière plus engagée, plus risquée, plus vivante de faire du cinéma ? Un cinéma où les films sont des propositions de manières d’agir dans le monde. Un art où l’ensemble des relations engendrées par la présence d’une caméra deviennent le matériau même de la dramaturgie des œuvres.

Diplômé des Arts Décoratifs de Paris, Mathias Théry réalise des films où les inventions formelles permettent d’explorer différents modes de narration. Ses films Cherche Toujours* (2008), La Sociologue et l’ourson* (2016), La Cravate* (2019), Isaac Asimov, a message to the future (2022) ont été récompensés d’une Étoile de la Scam. La Sociologue et l’ourson a également reçu en 2017 le prix du public au festival des Étoiles du documentaire de la Scam.

*films co-réalisés avec Étienne Chaillou

La photojournaliste Véronique de Viguerie, lauréate en 2025 du Prix Roger Pic de la Scam, couvre depuis des années les zones de guerre les plus dangereuses. Dans ce texte, elle revient sur son travail et sur sa manière d’aborder et de transposer le réel : dépasser les clichés, révéler l’inattendu, et établir un passage entre sa propre expérience du terrain et le regard du spectateur.

Depuis vingt-cinq ans, je tente de transposer le réel. C’est sans doute une ambition impossible, mais c’est celle qui m’anime chaque fois que je porte l’appareil à mon œil. Mon métier de photojournaliste m’a conduit dans des zones où l’on ne va pas par hasard : pays en guerre, territoires fragiles, communautés en marge.

J’ai notamment passé beaucoup de temps en Afghanistan, un pays dont le nom seul déclenche une avalanche d’images préfabriquées dans l’imaginaire collectif : barbus, burqas, kalachnikovs, attentats. Comme si ce pays millénaire, complexe, vibrant, ne pouvait être résumé qu’à ces clichés.

Mon travail, dans ce contexte, a toujours consisté à aller chercher l’autre part : celle qui échappe aux regards trop rapides, aux récits médiatiques standardisés, aux images déjà vues mille fois. Transposer le réel, pour moi, ce n’est pas recopier la surface des choses, ni répéter ce que tout le monde sait déjà. C’est accepter que la réalité, telle que je la perçois, porte la marque de mon regard, de ma subjectivité, de ma présence dans le monde.

Le réel existe, mais l’image est une traduction. Comme toute traduction, elle trahit un peu. Mais elle ouvre aussi un passage.Véronique de Viguerie

Transposer le réel, ce n’est pas se tenir à distance : c’est au contraire entrer en contact.

Je crois profondément que ce que je montre avec mes images, c’est le réel qui m’a traversée. Je ne peux pas prétendre à l’objectivité pure : je suis là, avec mes émotions, mes intuitions, mes choix de cadrage. Le réel existe, mais l’image est une traduction. Comme toute traduction, elle trahit un peu. Mais elle ouvre aussi un passage.

Toute jeune photographe, quand j’ai débarqué en Afghanistan, j’étais moi-même pleine de clichés. Je pensais que toutes les Afghanes étaient des victimes passives, soumises, silencieuses. Or, quelques jours seulement après mon arrivée, j’ai passé du temps avec une unité féminine de police à Kandahar. J’y ai rencontré des femmes fortes, courageuses. Elles fumaient des cigarettes, riaient fort, se moquaient de leurs collègues masculins. Elles existaient loin des images qu’on leur collait dessus.

La première fois que j’ai rencontré les talibans, des monstres sanguinaires, j’avais très peur. Je me suis retrouvée face à des êtres humains. Pas des caricatures, mais des hommes. Cette expérience m’a perturbée. Tout sortait des cases. Rien n’était simple.

Ces moments ont forgé mon rapport au métier : comprendre que chaque image fausse, chaque répétition de stéréotype, enferme dans une représentation mutilée. Mon travail, dès lors, a consisté à ouvrir, à fissurer, à dire : « regardez, il y a autre chose ». Montrer les nuances, sortir de la vision binaire, en noir et blanc.

Si je peux montrer ces réalités, c’est parce que je vais là où d’autres ne vont pas. Ce privilège de l’accès est aussi une responsabilité. Je me sens dépositaire d’images que peu de gens peuvent voir directement. Mon rôle est de les rapporter, de les partager, mais aussi de les transposer pour qu’elles deviennent lisibles, sensibles, universelles.

Il ne s’agit pas d’exotiser l’ailleurs, ni de chercher le sensationnel. Il s’agit de rendre présent. De donner un visage à des chiffres. Derrière les statistiques, il y a toujours un regard, une main, une voix. Ce que tout le monde ne peut ou ne veut pas voir, je l’ai devant moi, et je tente de le faire passer à travers l’image.

Transposer le réel, ce n’est pas mentir. C’est assumer que toute photographie est un choix : choisir où je me place, quel instant j’arrête, quelle lumière je garde. Cette part de subjectivité n’est pas une faiblesse, c’est la condition même de mon métier.

Cette vision, elle s’est construite au fil des années, des expériences, des rencontres. Après vingt-cinq ans de terrain, je sais que mes images parlent autant de ce que je regarde que de la manière dont je regarde. Elles portent mes doutes, mes colères, mes émerveillement, l’intensité de l’instant suspendu.

En fin de compte, transposer le réel, c’est chercher à établir un passage entre deux mondes : celui que j’ai sous les yeux, et celui du spectateur qui verra la photo. Ce passage n’est jamais transparent. Il est fait de filtres, de cadres, de sensations. Mais s’il est réussi, il permet une rencontre : entre une mère inquiète au Yémen et une mère en France, entre un jeune GI déployé en Irak qui s’ennuie ferme et un jeune français qui ne sait pas quoi faire de son temps.

Je crois que c’est là que réside le sens de mon métier : non pas informer au sens strict, mais relier. Créer une vibration commune entre deux réalités éloignées. Donner accès, ne serait-ce qu’un instant, à ce que je vis grâce aux émotions qui sont universelles.

Transposer le réel, c’est accepter de ne jamais y parvenir totalement. Toute photographie est un fragment, un prisme, une approximation. Mais c’est aussi ce qui fait sa force.

Véronique de Viguerie

Transposer le réel, c’est accepter de ne jamais y parvenir totalement. Toute photographie est un fragment, un prisme, une approximation. Mais c’est aussi ce qui fait sa force. Dans cette impossibilité, il y a une exigence : chercher toujours à mieux voir, mieux comprendre, mieux traduire.

Après vingt-cinq ans, je continue à croire en cette quête. Chaque image est une tentative, une proposition, un geste d’ouverture. Je ne prétends pas montrer la vérité, mais une vérité : celle qui passe par mon regard, par mon expérience, par ma capacité d’aller là où d’autres ne vont pas. Et dans ce décalage entre le réel et son image, quelque chose d’essentiel se joue : la possibilité de partager, d’ébranler les certitudes, de rappeler que le monde est toujours plus vaste, plus complexe, plus vivant que ce que l’on croit.

Véronique de Viguerie, photojournaliste française née en 1978, couvre les zones de guerre les plus dangereuses. En 2008, son reportage sur les talibans en Afghanistan suscite un vif débat en France, révélant la complexité éthique du journalisme de guerre. Lauréate de plusieurs prix, dont deux Visa d’or en 2018, et le Prix Roger Pic de la Scam en 2025, elle a documenté les conflits en Somalie, Irak, Syrie et Yémen. Son travail met en lumière les civils pris dans la guerre, notamment les femmes afghanes, qu’elle photographie comme des figures de courage et de résistance, défiant les clichés de victimisation.

Pour Manon Prigent, lauréate en 2024 du Prix de l’œuvre sonore de la Scam, le réel se présente toujours à nous sous la forme d’un trop-plein qu’il s’agit de dégraisser. Elle revient dans cet article sur la spécificité que pose le réel lorsqu’on y accède par le biais d’archives. Un réel qui passe souvent, dans sa pratique, par un lien fondamental à l’acte d’écoute.

Il faut transposer ou c’est la mort, disait Céline. Cette citation m’avait marquée pendant mes années d’études. L’auteur y parlait du travail de la littérature, mais ces mots m’étaient revenus en tête quelques années plus tard lorsque pour la première fois, on me donnait à lire un scénario. C’était celui d’un ami étudiant en cinéma. Dans un texte qui se présentait comme un scénario de fiction, il restituait, avec les noms, les lieux et les situations exactes, des choses que je savais lui être réellement arrivées. J’avais été frappée par le peu de distance qu’il établissait entre sa vie et l’objet qu’il fabriquait. Quelque chose m’avait déçue, créer ne pouvait pas être que cela.

Je crois avoir saisi ce jour-là que la transposition était l’opération par laquelle le réel pouvait devenir autre chose que lui-même, à savoir un objet d’élaboration, un fragment choisi et ré-organisé, ouvrant le champ possible de la fiction. Or j’y pense aujourd’hui encore comme à une boussole, car il me semble que cet acte de transposition s’applique aussi à la démarche documentaire. Transposer pour moi, c’est filtrer, c’est dégraisser le réel. C’est sélectionner ce qui retient mon attention, et lui soustraire ce qui obstrue la vue. Et c’est finalement l’opération qui préside à chacun de mes documentaires : comment d’une histoire, d’un phénomène, d’une personne, puis-je réussir à dégager tout ce qu’il y a en trop, tout ce qui ne tiendra pas dans un seul objet ?

Le réel se présente toujours à nous sous la forme d’un trop-plein confus dont il s’agit de dégager quelque chose.Manon Prigent

J’ai eu dès le début une appétence pour le travail avec les archives. Et ceci a souvent impliqué de me confronter à une matière informe et pléthorique. Certes, l’ensemble que forme un corpus d’archives n’est pas aussi étendu que le réel à portée de mon micro, que le réel qui m’est contemporain. Mais il y a toujours trop de choses dans un fonds d’archives. Même en voulant échapper à l’aspect pléthorique du réel, je m’y suis à nouveau cognée. J’ai vite découvert que le réel se présente toujours à nous sous la forme d’un trop-plein confus dont il s’agit de dégager quelque chose.

Cela a commencé avec L’oreille aux portes (L’Expérience, France Culture, 2019), où j’ai plongé dans les archives du compositeur de musique contemporaine Nicolas Frize. À l’occasion d’une résidence dans un hôpital, il avait gravé méthodiquement, service par service, étage par étage, pièce par pièce, les sons d’ambiance, produisant une sorte de diagnostic sonore de l’institution. Ces enregistrements constituaient pour lui un travail préparatoire à une composition musicale, des sons qu’il allait réagencer et réinterpréter musicalement. Une vingtaine d’heures de claquements de porte, de sons de climatisation, de bruits de pas et de charriots roulant dans les couloirs, d’éclats de voix ténues, au milieu de conversations tantôt anodines, tantôt cruciales – nous sommes en plein pic de l’épidémie de VIH, en 1994. Comment donner du sens à cet abrupt carottage du réel ? Comment faire parler ces sons ?

Après m’être immergée – pour ne pas dire noyée – dans cette matière a priori aride, j’ai senti que le sujet qui m’habitait était celui de l’acte d’écoute. Qu’entendent les patient·es, qu’entendent les soignant·es ? Qu’entend le musicien lorsqu’il y déambule ? J’ai donc eu envie de retrouver des témoins de l’époque – le compositeur lui-même, mais également des soignant·es, des musicien·nes qui avaient pris part à la résidence – et de les y confronter. Il me fallait pour cela sélectionner dans ces archives celles qui me semblaient les plus éloquentes (d’une époque, d’un état de l’hôpital, des affects qui circulaient dans ces lieux), ou au contraire les plus énigmatiques (celles que seule une oreille de spécialiste peut déchiffrer). Il en a alors résulté une réflexion sur les différentes qualités d’écoute, sur ce que le son portait comme information sur le soin, sur les relations entre soignant·es et soigné·es, et finalement, sur l’état de l’hôpital. En transposant ces sons d’archives, c’est-à-dire en les sélectionnant et en les déplaçant dans un autre objet, le réel que j’avais envie d’éclairer m’était apparu.

J’ai compris à ce moment-là que l’acte d’écoute était celui par lequel j’avais envie d’aborder le réel, et qu’en mettant en scène cet acte d’écoute, quelque chose du réel pouvait surgir. Quelques temps plus tard, dans une série de podcast que j’ai réalisée pour ARTE Radio, Tout fout le camp, je suis partie d’un questionnement tout simple : pourquoi, à l’écoute d’une archive des années 1940, 60, et même 80, est-on frappé par cette diction si particulière ? Quel est cet « air du temps » qui passe dans les voix ? Comment définir celui de notre époque ? Je me suis alors à nouveau plongée dans une matière quasi infinie : l’intégralité des archives sonores de l’audiovisuel public [1]. Là encore, il fallait impérativement que je trouve un moyen de dégager ce qui me permettait de travailler sur ma question. J’ai compris qu’il y avait un lien entre la perception du passé et la perception de la jeunesse. Que l’impression véhiculée par les archives – que l’on pourrait tout simplement nommer nostalgie – était souvent corrélée à la sensation que quelque chose se perdait et dont les « jeunes d’aujourd’hui » étaient régulièrement jugé·es responsables. J’ai donc sélectionné une cinquantaine d’archives sonores faisant entendre la jeunesse des années 50 aux années 2000, et suis allée trouver des adolescent·es qui seraient partant·es pour les écouter et réfléchir avec moi. Je les ai longuement interviewé·es, je les ai fait s’écouter, et surtout, je les ai fait réagir à l’écoute de leurs homologues du passé : ils et elles réalisaient alors que plus que la question de l’époque, c’était l’enjeu de classe qui était au cœur des formes du langage parlé. C’est ce dispositif d’écoute qui m’a permis de décentrer ma propre perception et d’y voir plus clair, de faire la part des choses entre rapport au passé, différences de classe, relation à la jeunesse, et finalement, à notre propre jeunesse.

Bien souvent, mettre l’acte d’écoute au cœur de mes documentaires a été le meilleur moyen d’accéder à l’intime et à l’infime du réel.

Manon Prigent

Plus récemment, un nouveau fonds d’archives s’est présenté à moi. Une étincelle s’est allumée lorsque j’ai appris que l’artiste Mâkhi Xenakis avait enregistré dans les années 1990, avec son accord, ses conversations téléphoniques avec Louise Bourgeois, la célèbre artiste naturalisée américaine, de cinquante ans son aînée. Mâkhi Xenakis avait conscience qu’elle avait là un trésor entre les mains. Mais comment ne pas simplement exposer ce trésor ? Comment, au contraire, réussir à le remettre en jeu dans l’aujourd’hui ? Je ne voulais pas me contenter de restituer l’enquête qu’avait menée Mâkhi sur les années lycée de Louise Bourgeois, et qu’elle avait déjà eu l’occasion de raconter dans un passionnant livre [2]. Je sentais qu’il y avait un sujet apparent, mais que ce n’était pas celui-ci qui m’intéressait. Je devais trouver moi aussi ma voix dans cette histoire, et la distance nécessaire au récit juste. C’est-à-dire : entendre ce que les protagonistes elles-mêmes ne peuvent pas entendre. Nathalie Sarraute parle de sous-conversation, la conversation qui filtre sous l’apparence des mots. J’ai donc écouté, transcrit, classé ces archives pendant de nombreuses heures, et cherché, un peu à la manière d’une analyste, à entendre les motifs qui revenaient, les jeux de correspondances entre leurs deux manières de parler, les différentes humeurs et émotions qui les traversaient. Et ce qui m’est apparu, ce sont les jeux de miroir entre les deux artistes, et la part d’entre-dévoration qu’il y a dans toute collaboration artistique. J’ai décelé la manière dont Louise jouait avec Mâkhi, dont Mâkhi se nourrissait de Louise, dont chacune allait puiser chez l’autre quelque chose qui lui permettait à son tour de créer. Il m’a fallu de nombreuses heures d’écoute pour les faire apparaitre, et finalement pour les soumettre à l’appréciation de Mâkhi, qui a ainsi pu revisiter sa relation, une relation dont elle pensait avoir pourtant déjà tout dit. Et cela a donné lieu au documentaire sonore La voix de Louise [3].

Que le réel se présente à moi de manière directe ou sous la forme d’archives, je conçois toujours le geste documentaire comme un arrachement. Il s’agit de partir d’une matière qui résiste : soit parce qu’elle est trop touffue, hostile, a priori indémêlable. Soit parce qu’elle est fascinante, et que cette fascination peut inhiber ou aveugler. À chaque fois, fabriquer un documentaire, c’est choisir de braquer le projecteur sur ce qui n’était d’abord pas visible, pas audible. L’écoute est sélective, la manière dont on écoute le réel est déjà un filtre en soi. Et pour moi, bien souvent, mettre l’acte d’écoute au cœur de mes documentaires a été le meilleur moyen d’accéder à l’intime et à l’infime du réel.

[1] Elles m’étaient mises à disposition par l’INA, dans le cadre de l’appel à projets de podcast INALAB.

[2] Mâkhi Xenakis, « Louise, sauvez-moi ! », Actes Sud, 2018.

[3] L’Expérience, France Culture, 2023.

Manon Prigent est autrice et réalisatrice de documentaires sonores. Depuis 2019, elle réalise des documentaires radiophoniques sur ARTE Radio : La moitié du gourou, 2024 ; Tout fout le camp, 2021, L’amour à Pattaya, 2019, et sur France Culture pour les émissions L’Expérience et La Série Documentaire (Non merci, pas d’enfant et Quand la vie privée devient publique, 2022).

Elle est lauréate en 2024 du Prix de l’œuvre sonore de la Scam pour La voix de Louise (2023, L’Expérience sur France Culture). Son premier film documentaire sortira à l’automne 2025 sur ARTE.

Un jour, j’ai débarqué chez un garçon qui était avec moi à l’école primaire. J’avais 28 ans, je faisais un court-métrage pour une revue documentaire d’Arte dont le thème était l’amour. J’avais proposé de faire quelque chose sur ma malchance sentimentale, principalement due à ma prédilection pour les amours à sens unique. J’avais d’abord demandé à des amis de jouer à faire semblant d’être d’anciens béguins. Cela ne marchait pas, cela sonnait faux. Alors, j’avais cherché ce qu’étaient devenus mes authentiques béguins de jeunesse, et c’est comme ça que je m’étais retrouvée devant la porte de David. Il s’est exclamé en me voyant arriver, caméra (massive) sur le dos – c’était une P2 -, trépied (massif également) en bandoulière : « Je t’imaginais devenir scientifique, toute seule dans un laboratoire, derrière un microscope. Je ne te voyais pas faire des films. »

Moi non plus, je ne me voyais pas faire des films. Je suis myope et j’ai peur de tout. Résultat, en plus d’être nulle au ballon prisonnier, comme me l’a rappelé David lors nos retrouvailles, je passe mon temps à me cogner : aux murs, aux choses, aux autres. Pourtant, j’ai choisi de faire des films documentaires, soit un métier collectif, qui m’oblige à sortir de chez moi et à parler à des inconnus.

Quand je vois mes films, je me dis que cela ne passerait jamais dans une fiction – par exemple, mon père sur la scène du Cours Florent, en train d’imiter une poule ou d’enlacer une jeune femme. Ou lorsque j’avoue à David que j’avais le béguin pour lui en CM2. Ou quand l’historien Tal Bruttmann me renvoie dans les cordes quand je m’évertue à lui faire résumer en deux mots la bande dessinée Maus (« Est-ce qu’on résume Primo Levi ? Est ce qu’on résume Charlotte Delbo ? Non ! »).

Ce que je recherche dans le réel, ce sont ces moments où il se fait romanesque, où il devient aussi étincelant que la fiction.

J’ai développé un tempérament de chien truffier pour repérer dans la vie ce qui est romanesque. J’entends par là les aspérités, les incongruités, le grain de sel qui relève la monotonie du quotidien, l’équivalent du punctum dont parlait Barthes à propos de la photographie, pas forcément spectaculaire, l’accroc dans la toile. Tantôt l’inquiétante étrangeté, tantôt le grain de folie ou le burlesque.

Je suis bluffée par les absurdités de la vie, qui a plus d’imagination, de fantaisie ou de perversité que n’importe quel scénariste. Je les affronte mieux quand je peux en faire un film. Avec la caméra, je me sens capable d’aller partout, de poser toutes les questions, même et surtout les plus bêtes. Que ce soit aux supporters ultras dans un stade bondé (alors que j’ai horreur de la foule), à mon père (à qui je suis incapable de livrer le fond de ma pensée en temps ordinaire) ou à un éleveur de crocodiles en appartement (j’ai horreur des bêtes). Derrière la caméra, je suis à ma place.

Ce que je recherche dans le réel, ce sont ces moments où il se fait romanesque, où il devient aussi étincelant que la fiction.

Pauline Horovitz

Je voudrais que mes films soient aussi captivants que Les enfants du paradis ou Les sentiers de la gloire. Pour captiver le spectateur, à partir d’un matériau documentaire, j’ai recours aux artifices de la fiction : unité de temps, de lieu et de personnage, et un argument simple. Soit le contraire de la vie, dans laquelle on est bien obligé d’accepter tous les encombrements, et où on n’a pas la boussole d’un film à faire. Pendant un film, on est obsessionnel : tout ce qui ne concerne pas le film, on l’écarte. Et comme on est obsessionnel, tout ce qu’on traverse fait sens par rapport au film. Barthes dit que l’amoureux voit des signes partout. C’est pareil quand on réalise un film. Pour Papa s’en va, dans lequel mon père part à la retraite et monte sur les planches, les textes qu’il joue sur scène parlent de la mort et de la solitude. Je n’ai jamais su si le professeur les avait choisis exprès pour le film, ou si c’était seulement une coïncidence.

Ce matériau documentaire a beaucoup à faire avec ma propre famille. Il y a des raisons pratiques : je les ai sous la main, je les connais par coeur (ou presque), et notre lien fait qu’ils acceptent de se prêter au jeu devant ma caméra, même s’ils ne sont pas d’accord avec le résultat, et me demandent régulièrement quand est-ce que je fais un « vrai » film, avec des acteurs, une histoire imaginée et imaginaire, bref, quelque chose de plus sexy qu’un documentaire ! Cela me complexait à une époque ; quand on me demandait sur quoi portaient mes documentaires, j’avais honte de dire que je faisais principalement des films avec ma famille, et surtout mon père – bonjour le cliché de la relation oedipienne. Mais après tout, la famille est le premier cercle. Un cercle avec ses rôles, ses archétypes, que tout le monde reconnaît. Comme dans les contes.

Je me suis aperçue que la plupart de mes films commencent par « Un jour ». Un jour, mon père est parti à la retraite (Papa s’en va). Un jour, un garçon est parti en disant je vais tuer Hitler (Je vais tuer Hitler). Ce sont des sortes de contes. Je fais parfois l’analogie avec les films de Claude Sautet : mes films sont des formes closes, des bulles, des univers, qui sont imparfaits mais qui ont une cohérence que le réel n’a pas. Ainsi, dans la vraie vie, mon père n’est pas aussi audacieux que dans Papa s’en va, la rédemption par le théâtre n’a eu lieu que partiellement – et la vraie tragédienne de la famille, c’était ma tante Suzanne, mais elle est morte.

Ce sont aussi des contes, parce que je montre des personnages qui ont leurs défauts, mais des défauts inoffensifs, qui rentrent dans ma comédie documentaire. Je me sentirais très démunie à l’idée de filmer des gens qui feraient vraiment le mal, parce que mes films reposent sur l’humanité des gens que je filme, leurs défauts sympathiques.

Ce sont aussi des contes parce que mes personnages, qui sont aux prises avec l’horreur de l’existence (l’angoisse, la maladie, la mort), opposent des stratégies absurdes et attendrissantes, dans l’espace de jeu que leur offre ma caméra. Dans la vraie vie, on n’est pas protégé par la fabrication d’un film (soit comme personnage, soit comme réalisateur), le réel cogne plus fort.

Pister le romanesque, cela passe essentiellement par la recherche et le choix des personnes que je filme, que ce soit dans ma famille ou en général, puis par un travail de direction d’acteur au tournage, et d’assemblage et d’écriture au montage, pour faire d’eux des personnages. Je les choisis parce qu’ils ont pour la plupart quelque chose d’extraordinaire, et la générosité (ou l’inconscience) d’accepter de se laisser diriger par moi et de devenir partie prenante de mon récit. C’est la partie la plus délicate de mon travail, les convaincre d’accepter, celle où je me ronge les ongles à côté du téléphone ou devant mes mails, quand j’attends leur réponse.

Ensuite, je les dirige comme des acteurs à qui on proposerait des exercices d’improvisation : je leur donne un thème (pour mon père dans Papa s’en va, la retraite), et je les guide avec une grille de questions, souvent brèves et pragmatiques. J’accueille les digressions. Parfois cela donne lieu à des dialogues savoureux, que je serais incapable d’inventer. Ainsi, ma soeur, à propos de la différence entre les garçons et les filles (Pleure ma fille tu pisseras moins) : « Francis Lalanne, il a les cheveux longs et des bottes, mais c’est pas une fille ! ».

L’idée n’est pas tant de recueillir une parole inédite (encore que), mais vivante et incarnée. Ce sont leurs mots, et en même temps c’est autre chose, quelque chose de plus brillant que la vie ordinaire, de plus coloré, de plus incandescent, d’exacerbé. La concentration et l’attention produites par le tournage créent un précipité, comme en chimie (je reviens au labo auquel David me croyait vouée). Par exemple, la scène de la dispute entre ma tante Suzanne et mon père au milieu de Papa s’en va, qui choque certains. C’est rare de voir une vraie dispute dans un film documentaire (tout comme de voir des gens faire l’amour). D’une certaine façon, cette dispute, je l’ai provoquée, parce que j’étais en train de faire un film. Dès que la caméra s’est éteinte, les relations sont redevenues plus paisibles, et, d’un point de vue cinématographique, beaucoup plus plates.

A mon grand dam, je suis souvent en retard sur mes personnages, je rate des moments, n’étant pas comme l’homme à la caméra de Dziga Vertov. Une fois, sur un tournage, j’ai été là au bon moment : quand Fred, l’animalier passionné de serpents de Peur sur la ville, me dit à propos de son python récemment décédé : « Barjot, je l’ai toujours, il est au congélateur. Je n’ai pas pu le jeter, ni l’enterrer. Alors je l’ai mis au congélateur. Un jour, je l’enterrerai. » Est ce qu’une telle réplique ne passe qu’en documentaire, parce qu’elle est sincère et qu’on sait que c’est authentique ?

Fred, je l’ai filmé dans plusieurs films. Il a, comme ma tante Suzanne, un naturel sans filtre, sans surmoi, et un vrai tempérament de comédien. Les gens comme eux sont rares. Quand on se croise dans la vie, il est toujours content de me voir, mais ce n’est pas la même chose que lorsqu’on tourne. Le tournage densifie l’extraordinaire.

Le tournage densifie l’extraordinaire.

Pauline Horovitz

« C’est pas fait pour être vu, c’est fait pour être là » : je reprends les paroles de Jacotte, modèle d’un des Portraits XL d’Alain Cavalier, à propos du bazar qu’elle entrepose hors de vue dans le grenier de sa maison.

On a tous un monde intérieur, plus ou moins perceptible, qu’on ne voit pas mais qui est là, comme les reliques de Jacotte. Je ne raconte pas tout, je ne montre pas tout – et je ne sais pas tout -, mais je cherche à faire sentir le hors champ des personnes que je filme. Pour ne pas en rester au brillant, au bon mot, à l’anecdote ou au sketch. Qu’on sente qu’il y a autre chose, et que cette autre chose fasse ressortir le brillant.

Ainsi, de Papa s’en va : feel-good movie au premier abord, mais avec tout un arrière-plan morbide, celui de mon père, empêché et « destiné à travailler », préoccupé de sa finitude imminente, et celui de sa famille, obsédée par la survie à tout prix.

J’essaie de faire sentir ce hors champ par mon travail sur le cadre et le décor, que je m’efforce de styliser sans l’aseptiser. Dans Papa s’en va, l’appartement paternel est filmé comme une scène de théâtre, mais une scène dont on devine le capharnaüm en limite de cadre, un capharnaüm à la fois burlesque et inquiétant, reflet de la psyché du personnage de mon père dans le film.

Que je filme d’éminents historiens devant leur bibliothèque (Récit de l’enfer d’Auschwitz), des philosophes au Musée de la chasse et de la nature (Ma guerre des mondes) ou mon père sur fond de papier peint psychédélique, j’essaie de sortir du cadre conventionnel et convenu, de composer mon plan. Qu’il produise un tableau, non pas un simple instantané, et un tableau signifiant. Le plus difficile, c’est quand mes personnages habitent ou travaillent dans des lieux « sans qualités », par exemple des bureaux modernes où rien n’accroche le regard ou des intérieurs bien rangés où rien ne dépasse, faciles à vivre, mais peu photogéniques. Comme dans Ma guerre des mondes, quand je filme un entomologiste réputé dans son bureau à l’hôpital. J’ai joué sur les aplats de couleur de la pièce (mur jaune, armoire marron), et avec le vert vif d’une plante que j’ai placée dans le cadre, pour le rendre plus théâtral.

Le hors champ passe aussi par mon récit en voix off à la première personne, un récit tout en litote, avec une première personne très forte, dont j’aimerais parfois arriver à me passer.

Dans la vraie vie, on n’est pas protégé par la fabrication d’un film (soit comme personnage, soit comme réalisateur), le réel cogne plus fort.

Pauline Horovitz

Souvent, mes personnages montrent qu’ils ne sont pas d’accord avec moi, qu’ils ne sont pas à l’aise, que mes questions leur cassent les pieds, comme mon père quand il déclare : « Ce film, je ne le fais pas par amour du théâtre, je le fais pour que tu gagnes des sous ».

Leur résistance fait partie du film, je ne la cache pas. Elle permet au spectateur d’avoir une place : je ne lui demande pas d’adhérer à ce que je pense, ni de s’identifier aux personnages, il pense ce qu’il veut. Il est libre de trouver mon père formidable ou monstrueux (ce que m’a dit un jour une spectatrice, qui a ajouté que j’avais dû avoir une enfance très malheureuse !).

Je reviens à mes retrouvailles avec David. Quand il me dit qu’il m’imaginait en savant fou dans un labo, ce n’est pas très flatteur. Quand je lui avoue mes sentiments passés pour lui, s’ensuit un moment encore plus pénible, fait de gêne réciproque, moment que j’ai gardé au montage. Evidemment j’ai l’air ridicule, et tant mieux : cela me remet à ma place, met David sur un pied d’égalité, donne au spectateur la bonne distance.

Il y a une sorte de sincérité brutale dans ce que je donne à voir, et de mes personnages, et de moi-même, de la crudité des relations familiales. Raconter nécessite d’habiter son récit. Cela demande beaucoup d’énergie, une livre de chair par film. À chaque film, malgré l’expérience, je repars de zéro, sans aucune assurance d’y arriver.

J’écris ce texte alors qu’en ce moment même, s’achève un long chapitre de mon travail et de ma vie. Cela fait maintenant dix ans que je me consacre à l’histoire des Magdalene Sisters françaises. Depuis 2015, j’ai annoté plus d’une vingtaine de carnets où sont consignées mes réflexions ainsi que toutes les rencontres que j’ai faites en 2022 lors de la sortie en salle de mon long métrage documentaire Mauvaises Filles. C’est depuis cette traversée que je réponds à votre invitation.

Tout a commencé lorsque j’ai croisé la route de l’historienne Véronique Blanchard dont les recherches rendent compte du traitement réservé aux mineures jugées déviantes et placées après-guerre dans les internats de rééducation pour filles. Mon approche n’a pourtant jamais été historique — le film pose d’ailleurs beaucoup de questions et n’y répond pas forcément — elle est avant tout mémorielle. En dressant les portraits croisés d’Édith, Michèle, Éveline et Fabienne placées en maison de correction à l’adolescence, j’ai cherché à révéler les traces que ce système répressif et disciplinaire avait laissées en elles.

Mais au début de l’écriture, tout était bien plus opaque. Longtemps, j’ai revendiqué l’obscurité de mon désir obstiné pour ce film. Aussi vital fût-il, celui-ci me faisait l’effet d’un astre noir, magnétique et dangereux. Comprendre peu à peu ce désir m’a amenée à trouver ma place. La dimension émotionnelle de la mémoire, celle qui permet de revisiter un passé traumatique à la fois de l’intérieur et à l’aune de la maturité, a été le terreau du film. C’est là que ma rencontre avec chacune des femmes a été possible. Tout le reste, et c’est absolument essentiel, est affaire de temps, de confiance et de risque que l’on prend de part et d’autre de la caméra pour qu’après des années de silence, adviennent les mots et les images mentales qu’ils véhiculent. Ensemble, il a fallu conjurer nos peurs. J’ai choisi de travailler avec des femmes qui avaient déjà fait un chemin intérieur et qui avaient dépassé le stade de la colère sans pour autant se résigner. Mon souhait était que cette colère soit endossée par le spectateur, qu’elle traverse l’écran pour être du côté de la salle.

Tandis que les faits décrits appartiennent au passé, c’est au présent que se racontent l’enfermement, la maltraitance, les humiliations, la honte comme des souffrances qui peinent à s’adoucir

Émérance Dubas

Si Mauvaises Filles m’a appris une chose, c’est qu’il n’y a pas de parole sans écoute. Cette évidence mérite d’être rappelée. En d’autres termes, c’est la qualité de l’écoute qui fait la qualité de la parole. Il n’est pas simple de parler, de même qu’il n’est pas simple d’écouter quand surgissent des mémoires les traumatismes de l’enfance. Combien de fois n’ai-je pas été saisie de vertige face à tant de violences institutionnelles sur des adolescentes qui avaient déjà connu des difficultés dans la sphère familiale. Tandis que les faits décrits appartiennent au passé, c’est au présent que se racontent l’enfermement, la maltraitance, les humiliations, la honte comme des souffrances qui peinent à s’adoucir.

On sait combien l’intime est politique. Il m’importait d’accéder à une parole venue de loin et ainsi permettre aux récits de se déployer. Bien que je connaissais l’histoire de chacune, j’ai eu l’impression que les choses se disaient pour la première fois au moment du tournage. C’est la force du cinéma : la présence de la caméra et de l’équipe jouèrent leur rôle de catalyseur. Le plan-séquence à l’entrée du film le montre bien, lorsqu’Éveline reconnecte soudain avec la petite fille de 11 ans qu’elle avait été. À l’issue d’une projection en salle, nous en avons reparlé : elle et moi avions visualisé la même image, un tunnel qui nous reliait et dans lequel circulait sa parole comme si elle avait une matérialité.

Il me semblait important que le spectateur éprouve le récit des femmes, qu’il fasse l’expérience de ce qu’avaient été l’enfermement et le contrôle des corps dans les établissements du Bon Pasteur. Située à Angers, la maison-mère où Éveline et Marie-Christine ont été placées en observation dans les années 1960, ne m’a jamais autorisée à tourner. Le Bon Pasteur du Puy-en-Velay où Michèle avait été placée dans les années 1950 avait été transformé, si bien qu’il représentait peu d’intérêt à mes yeux.

Un jour, j’entends parler du Bon Pasteur de Bourges qui allait être détruit. La première fois que j’y suis entrée, j’ai tout de suite su que c’était le lieu que je cherchais. Le site était resté à l’abandon depuis une trentaine d’années. Il s’agissait d’un ensemble architectural composé d’un dédale de pièces et de couloirs aux peintures écaillées et aux portes entrouvertes, que je trouvais hautement cinématographique. Ce monde labyrinthique était l’archétype des établissements du Bon Pasteur à la fois séparé de l’extérieur, de la ville, de la rue et divisé à l’intérieur.

Aussitôt, j’ai ressenti le besoin qu’une femme me raconte cet endroit-là. J’ai alors mené des recherches qui m’ont conduite à Édith dont le placement remontait à 1933. Au vu de son grand âge, elle n’était plus en mesure de se déplacer. Je lui ai donc demandé de me décrire le chemin qu’elle empruntait enfant depuis la porte d’entrée jusqu’à son lit. Sa mémoire était encore si précise qu’en traversant mentalement les espaces, elle m’a raconté la vie à l’intérieur. Je suis ensuite retournée au Bon Pasteur de Bourges filmer les lieux, guidée par sa voix. Le site n’existe plus désormais et mes images sont devenues des archives à présent.

Le film était très écrit. J’ai proposé aux protagonistes des mises en situation et à l’inverse elles m’en ont suggéré d’autres. Puis, nous rediscutions des règles du jeu avant les prises. Les archives ont fait l’objet d’un soin particulier. Je souhaitais que les documents choisis aient un lien direct avec leur propre parcours. Les archives ne sont donc jamais illustratives, mais viennent alimenter l’approche mémorielle du film. Je pense par exemple à la séquence des plaques de verre photographiques. L’idée m’est venue quand Michèle m’a montré sa coupure de presse du journal local L’Éveil de la Haute-Loire représentant les filles du Bon Pasteur du Puy-en-Velay. J’ai supposé qu’il existait peut-être une série photographique quelque part et j’ai fini par la trouver ! Les femmes ont si peu d’images de leur jeunesse que j’ai proposé à Michèle de découvrir ces clichés à l’occasion d’un tournage. Elle a d’abord été déçue, car elle n’y était pas. Les photographies dataient de juillet 1955, un mois pile avant son arrivée. Mais c’est finalement le dortoir vide avec ses « dessus de lit du dimanche » qui a ravivé sa mémoire.

Il y a également la consultation du dossier de placement par Éveline. Elle était soucieuse de connaître le regard que l’institution avait posé sur elle. Éveline souhaitait que je l’accompagne dans le but de commenter ce qui avait été écrit sur elle et de rétablir la vérité jusqu’à ce qu’elle découvre à l’âge de 74 ans la pierre angulaire de son histoire.

De son côté, Michèle avait produit un texte à l’attention de ses petites-filles, que je désirais mettre en scène. Michèle en lit d’abord un extrait à Soane lorsqu’elles retournent ensemble sur les lieux de son placement avant qu’il ne soit partagé dans le jardin familial. Dès ma première rencontre avec Michèle, j’avais rêvé de cette scène chorale, afin que l’on sente la transmission entre les générations.

Bien que je connaissais l’histoire de chacune, j’ai eu l’impression que les choses se disaient pour la première fois au moment du tournage

Émérance Dubas

Le film est conçu comme un puzzle dont les pièces résonnent entre elles. Le plus difficile a été de trouver une place au film de propagande tourné en 1952 aux Dames blanches à Nantes. Au début du montage, j’avais imaginé des flashes récurrents de cette archive à l’instar du fonctionnement de la mémoire traumatique. Avec la monteuse Nina Khada, nous avons finalement opté pour une séquence unique, celle qui montre le travail forcé des filles assurant leur quota de couture et de tricot.

Face à la violence des récits, l’un des enjeux du montage a été de trouver un espace pour le spectateur. Nous avons cherché à retenir les rushes de sorte que le film travaille en creux. Il y a en effet tout ce que l’on suppose et qui n’est pas dit. Et l’autre enjeu était de ne pas enfermer les femmes une seconde fois dans les traumatismes de leur jeunesse. Si elles sont des victimes, elles ne sont pas que des victimes, comme en témoignent leur pulsion de vie, leur quête de liberté et de leur désir d’émancipation. On les a punies à cause de leur insoumission, mais c’est grâce à cette insoumission qu’elles ont aussi survécu.

Parmi les femmes, Édith a un statut particulier. Sa voix cristalline nous guide dans l’exploration du Bon Pasteur de Bourges, alors que l’on ne la voit jamais. La pandémie de covid-19 m’a empêchée de la filmer. Je suis entrée en montage avec un enregistrement sonore et des images tournées sur place. C’était un véritable pari et, à ma grande surprise, tout le film repose sur son récit. Il en est même la structure.

Le film creusa son sillon et nous a toutes transformées. Fabienne continuait à mettre des mots sur son histoire. Je me souviens du message téléphonique qu’elle m’a laissé après le tournage et que j’ai monté avec son accord.

Quand Mauvaises Filles est sorti au cinéma, des spectatrices ont pris la parole pour dire « moi aussi, j’ai connu les internats de rééducation pour filles ». J’avais ouvert une porte qu’il m’était impossible de refermer. Au cours de ma tournée à travers la France, j’ai mené un projet de création sonore pour que ces femmes puissent à leur tour laisser une trace.

Émérance Dubas est autrice et réalisatrice. Formée en Histoire de l’art, elle débuta par des installations artistiques et des portraits d’artistes avant de se consacrer à Mauvaises Filles, son premier long métrage documentaire sorti au cinéma en 2022. À l’occasion de sa tournée à travers la France, elle a monté un projet de création sonore avec des spectatrices rencontrées dans les salles. Sa série documentaire radiophonique Mauvaises filles, des récits de soi a été diffusée à la RTBF dans l’émission Par Ouï-dire les vendredis 18 et 25 avril 2025. Elle est dorénavant disponible en podcast sur Auvio en deux parties :

1e partie : https://auvio.rtbf.be/media/par-oui-dire-par-oui-dire-3329282

2e partie : https://auvio.rtbf.be/media/par-oui-dire-par-oui-dire-3331803

Le grand reporter et réalisateur Jérôme Fritel raconte ici son parcours d’artisan du réel. Ses récits de tournage illustrent les choix qu’il fait pour s’en saisir et n’en présenter qu’un fragment. Dès sa diffusion, l’œuvre s’émancipe de son auteur pour que les spectateurs se l’approprient.

Je suis un artisan du réel. Je le parcours depuis 40 ans en tant que grand reporter, d’abord pour la presse écrite, puis pour la télévision, et ensuite comme réalisateur de documentaires.

À chaque nouveau projet, je me retrouve confronté à une réalité différente dont il faut s’emparer pour en proposer une représentation, unique. Nouvelle histoire, nouveaux personnages, nouvelle problématique, nouvelles interrogations, nouveaux doutes…

Dans toutes ces expériences, l’auteur se heurte à la même complexité : le réel présente de multiples visages. C’est ce qui le rend si insaisissable. Tout au plus, peut-il tenter d’en présenter une facette, un éclat, un fragment. Et d’essayer de le raconter, de le transmettre, par des images, des sons, des mots, en toute humilité.

En tant que journaliste, plutôt que de courir après un réel insaisissable, j’ai longtemps préféré rechercher « l’objectivité ». C’est une quête plus abordable. Elle consiste à recueillir les différents points de vue, confronter les regards, diversifier les approches, pour se rapprocher au plus près de la « réalité » et réduire au minimum la part de « subjectivité ». Avant de proposer une lecture aussi fidèle que possible de la réalité.

Un exercice périlleux et noble qui s’apparente souvent à un numéro d’équilibrisme, tant les différentes forces en présence tentent d’imposer leur vision ou, pour reprendre la terminologie à la mode, leur « récit » du réel.

Quand j’ai basculé dans le monde du documentaire, un responsable d’une des principales chaînes de télévision française m’a donné ce conseil : « à partir de maintenant, tu dois cesser d’être journaliste ».

J’avoue que, sur le moment, je n’ai pas saisi le message. J’avais le sentiment de prolonger mon métier, de m’inscrire dans une certaine continuité. Et pourtant, il avait – en partie – raison. Désormais, il me fallait changer de logiciel, m’éloigner de la recherche de l’objectivité et apprendre à assumer ma part de subjectivité. Ne plus seulement me concentrer sur les faits, mais ajouter une vision, un regard.

Dans cette nouvelle approche, le réel reste le carburant brut, essentiel et indispensable, mais ne représente plus l’alpha et l’oméga. Il vient nourrir une réflexion supplémentaire sur la manière d’interpréter la réalité, de lui donner un sens, et sur les meilleurs moyens pour y parvenir. Sachant, qu’à la fin, c’est ce regard qui s’impose.

Le réel présente de multiples visages. C’est ce qui le rend si insaisissable. Tout au plus, peut-on tenter d’en présenter une facette, un éclat, un fragment.

Jérôme Fritel

En 2011, alors que je réalisais mon premier documentaire pour Arte, consacré à la banque d’affaires américaines Goldman Sachs et à son rôle dans la crise financière des « subprimes » et celle de la dette grecque, j’ai interviewé l’ancien président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet. L’entretien avait été préparé en amont et les thèmes des questions envoyés à l’avance.

Interrogé sur la manière dont Goldman Sachs avait franchi toutes les lignes rouges de l’éthique, Mr Trichet se braque et refuse de répondre. Pire, il exige que l’on coupe la caméra, avant d’ajouter « on va faire comme si vous ne m’aviez pas posé la question… ».

Plus tard, en salle de montage, le débat s’ouvre. Quelle signification accorder à ce refus : volonté de taire des informations ? Peur de déplaire ? Effet de surprise ? Faut-il, ou non, conserver cet extrait dans le documentaire ? Et si oui, quel sens lui donner ? Je choisi de conserver la réaction étonnante de Mr Trichet, un homme qui maîtrise à la perfection les codes de la communication moderne.

À sa diffusion, sa non-réponse a été longuement commentée. Elle est apparue comme la meilleure illustration de la culture de l’entre-soi qui prévaut au sein de la finance internationale et du sentiment d’impunité qui émane de ses dirigeants. L’essentiel du message est passé ici avant tout par l’interprétation de la scène, à savoir un silence et un geste d’énervement, par le non-dit plutôt que par les mots.

La représentation du réel est avant tout une histoire de choix. La réalité pouvant prendre de multiples formes, et c’est à l’auteur de choisir quelle image il souhaite proposer. Confronté à cette responsabilité qui l’engage, il doit faire face en permanence à de multiples interrogations : Comment tourner la scène ? Quel point de vue adopter ? Quel sens donner à son regard ? Comment l’articuler avec les autres éléments narratifs et l’inscrire dans un cadre plus large ? C’est au travers des réponses apportées que l’auteur exprime sa vision du réel.

Dernièrement, alors que je travaillais sur la série documentaire consacrée aux oligarques russes, toujours pour Arte, s’est posée la question de savoir comment incarner en image ce grand récit et le rendre accessible au public. Au-delà du questionnement sur le fond du propos, qui rejoint l’approche journalistique, la problématique du choix de la réalisation s’est révélée être l’un des obstacles majeurs à surmonter. Dès le premier jour, de multiples contraintes sont apparues : nombre élevé de personnages inconnus ou méconnus, longueur de la période pendant laquelle se déroule le récit, complexité des enjeux.

Finalement, j’ai choisi de prolonger les images d’archives par des séquences d’images animées, afin de construire une scène de théâtre, virtuelle, où les principaux personnages pourraient apparaître ou disparaître selon les rebondissements des récits, avant de retourner dans leur réalité. Il s’agissait ici d’organiser le monde réel pour le rendre plus compréhensible.

L’animation, qui reste un outil plus souvent utilisé dans les œuvres de fiction, a permis de reconstituer une réalité qui se dérobait et qui avait été largement invisibilisée. Elle a rendu, à mon sens, la démonstration plus claire et plus efficace sans jamais travestir le réel.

Développer ainsi une mise en scène de la réalité nécessite de s’autoriser une prise de distance face aux évènements, aux faits bruts, pour mieux en dégager les principales lignes de force. À charge ensuite, pour l’auteur, de tisser entre eux ces différents fils narratifs pour bâtir un récit global et offrir au public un regard, ou, plus simplement, quelques clefs de compréhension.

Cette « mise en scène » du monde réel participe pleinement du processus d’écriture et de réalisation. Elle tend à prendre une place de plus en plus importante face à l’avalanche de mots, d’images et de sons, qui nous est quotidiennement proposée. Elle permet à une œuvre de s’extraire du flux d’informations, de se singulariser et peut même aller jusqu’à incarner son identité.

Dès sa diffusion, une œuvre n’appartient plus à son auteur. Elle s’émancipe, voyage à travers les écrans, avant que les spectateurs ne se l’approprient.

Jérôme Fritel

Dans cet art délicat de la traduction du réel, se pose également la question de l’appropriation du résultat final par le, ou plutôt, les publics. Comment le documentaire sera-t-il reçu, interprété, déformé, récupéré ?

Dès sa diffusion, une œuvre n’appartient plus à son auteur. Elle s’émancipe, voyage à travers les écrans, avant que les spectateurs ne se l’approprient. In fine, ils sont les seuls juges de la pertinence du regard et des choix de l’auteur. Cette émancipation peut provoquer un décalage, une incompréhension ou, au contraire, une osmose entre les intentions du réalisateur et la réception du public.

C’est dans la nature même d’un documentaire, forcément subjectif, que de provoquer des réactions et des émotions qui échappent à son créateur. Une œuvre est là pour susciter le débat, la confrontation des points de vue et des idées entre le public et l’auteur. De ces échanges naissent souvent de magnifiques rencontres.

Je me souviens d’un moment très fort lors de la projection d’un documentaire, L’Embuscade, que j’avais réalisé sur les 10 soldats français tués en Afghanistan en 2008, lors d’une patrouille dans la vallée d’Uzbin. Dans mon esprit, il s’agissait d’un documentaire sur le sens de la guerre, le métier de soldat et le choix de risquer sa vie pour son pays, à l’âge de vingt ans. Quatre survivants témoignaient pour la première fois.

Dans la salle de projection, au milieu du public, étaient réunis les familles des victimes ainsi que les survivants et leurs proches. Personne n’avait jamais vu le film. Je redoutais pour eux la confrontation avec le réel, la violence des images, le choc des mots, crus. Je m’inquiétais de leur infliger un douloureux retour en arrière, alors qu’ils vivaient déjà un deuil impossible.

Quand la lumière s’est rallumée, j’ai cherché leurs regards avec appréhension. Leurs réactions m’ont autant surpris que réconforté. Un père m’a confié que, ce soir-là, il avait appris que son fils n’avait pas souffert avant de mourir et que cette question le hantait depuis sa disparition… Un autre, dont le fils avait participé au ramassage des corps et qui témoignait, m’a dit que « maintenant il pourrait tourner la page ». Chacun avait vu les images et écouté les paroles à l’aune de ses propres interrogations, de ses quêtes intimes. Et le sens qu’ils y trouvaient allait bien au-delà de mes attentes initiales.

Le film m’avait échappé, il leur appartenait. Ce soir-là, le réel avait pris le visage de ces pères, mères, frères et sœurs, inconsolables et néanmoins apaisés. Mon rôle n’avait consisté qu’à être un passeur, celui qui ramène un fragment de mémoire oubliée du bout du monde.

Et si, finalement, l’auteur n’était que l’un de ces voyageurs du réel ?

Jérôme Fritel a été grand reporter pendant vingt-cinq ans, d’abord pour la presse écrite, puis pour la télévision. Il est l’auteur de plusieurs documentaires d’investigation primés, Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde (2012), Mittal, la face cachée de l’Empire (2014),Daech : naissance d’un État terroriste (2015), HSBC : les gangsters de la finance (2016), Main Basse sur l’eau (2019), Oligarques: le gang de Poutine (2025) tous diffusés sur Arte, et de L’Embuscade (2013) et Hezbollah, l’Enquête Interdite (2023), diffusés sur France Télévision.

Lauréat du Prix Roger Pic 2024 pour sa série photographique « Sueurs et tremblements », le photoreporter Corentin Fohlen nous livre sa vision du réel où puissance de l’image, information et recherche de réalité peuvent donner à voir une transposition déformée.

Avant même d’enregistrer le réel, le photojournaliste que je suis se doit de réfléchir à ce qu’est le réel. Dans mon métier, la réalité est relative. Ce qui se déroule sous mes yeux me parait vrai, mais est-ce une réalité parmi d’autres, ou la seule réalité ? Qui me dit que l’on ne me donne pas à voir ce que d’autres veulent me présenter comme la seule forme de réalité ? Une manifestation ou une conférence de presse sont souvent la mise en scène d’un message ou d’un symbole, qu’on peut assimiler à de la propagande : une banderole, un poing levé, une estrade où le politique se met en scène, en sont des exemples.

Dans le métier de l’information les enjeux de médiatisation sont souvent importants. Les photographes sont de plus en plus sollicités pour donner à voir les intérêts d’un groupe ou d’une personne – le principe de la propagande ou de la communication – ou au contraire empêchés de documenter le réel, le principe de censure. Il s’agit alors de se battre pour accéder à une forme d’authenticité face à ce que l’on nous donne à voir.

Ainsi se battre pour obtenir une image ou au contraire refuser de photographier une mise en scène devrait faire partie de la recherche d’authenticité, ou d’honnêteté intellectuelle dont notre métier devrait s’enorgueillir. Et qu’il devrait appliquer plus souvent.

Parfois c’est le photographe de presse lui-même qui se retrouve piégé par ce qu’il croit être une « véritable réalité »

Corentin Fohlen

Parfois c’est le photographe de presse lui-même qui se retrouve piégé par ce qu’il croit être une « véritable réalité ». Influencé par la recherche d’une image ou d’un sujet fort, par une médiatisation à outrance, ou tout simplement par la vision stéréotypée d’un sujet, il reproduit une réalité en l’amplifiant.

En alimentant par ses images le même point de vue, il singe le réel et donne à voir jusqu’à la saturation un événement. Ce que l’on appelle les « marronniers » dans la presse – par exemple – en sont un bon exemple. Ou les sujets répétés à l’envie sur tel pays, telle culture qui, par effet d’accumulation, finissent par ne donner à voir qu’une seule vision possible (les gangs et le trafic de drogue en Colombie, les enfants mendiants à Calcutta, les « ladyboys » en Thaïlande, etc.) La déclinaison à l’identique de ces sujets, finit par ne faire advenir qu’une seule partie de la réalité d’un pays et influence notre perception: la Colombie est dangereuse, Calcutta est une ville de mendiants, etc.

Au-delà d’entretenir la circulation de poncifs en favorisant les clichés le risque est également de modifier la réalité. Dans le photo-journalisme, les conséquences peuvent être parfois problématiques, voire dramatiques.

Ainsi, en janvier 2010, je couvre les conséquences du tremblement de terre à Port-au-Prince. La presse mondiale annonce à grand coup de titres catastrophiques et sans subtilité un chaos absolu. Une ville rasée, des centaines de milliers de morts. Certes, une partie de la ville est effondrée (mais dans l’ensemble les bâtiments sont debout), et il y a des milliers de morts (impossible à chiffrer, même quatorze ans après), mais tout est une question de proportion. Sur place, j’apprends dans les titres de grands journaux (le New York Times, Le Monde, la BBC…) que la capitale est pillée par des hordes d’Haïtiens affamés ou profiteurs. A la recherche de la confirmation par l’image de cette information, je me retrouve avec des dizaines d’autres confrères dans la même rue commerçante du bas de la ville. Effectivement, il y a là des dizaines de citoyens qui tentent de récupérer dans les décombres de quoi potentiellement leur apporter quelque argent pour survivre dans une situation dramatique. Ce qui fut annoncé comme un pillage généralisé des supermarchés et magasins dans une agglomération de trois millions d’habitants se concentrait essentiellement dans une seule rue de la ville !

Moi le premier, je me suis fait influencer à travers cette recherche avide de réalité. Et je l’ai également entretenue en reproduisant des images venant alimenter encore un peu plus le fantasme caricatural d’un peuple violent. Les conséquences ? : l’armée américaine fut la première à se rendre sur place dès l’annonce du séisme, bloquant durant trois jours l’aéroport de Port-au-Prince, empêchant ainsi les vols humanitaires de débarquer et d’intervenir en urgence. Parce que les stéréotypes ont la vie dure, la première réaction des Etats-Unis – après cette catastrophe humanitaire – fut d’envoyer l’armée plutôt que du matériel humanitaire !

Ce n’est que des années plus tard – par la lecture d’un ouvrage qui documentait cette période – que j’ai réalisé que j’avais été trompé par une fausse interprétation d’un événement. Voilà comment on joue avec la réalité pour sensationnaliser une information. Je garde toujours en tête cette expérience sans pour autant être assuré de ne pas me faire berner par la réalité et sa transposition déformée par l’information.

Une fois posée cette volonté de comprendre le réel, de l’extraire de la propagande ou de la communication, comment être capable de le transposer ?

La photographie est un outil d’une puissance incroyable. Une seule image peut vous donner à voir un monde immense. Dans notre univers d’ultra-communication, l’image reste pourtant le médium le plus impactant. Quand on pense à la guerre du Vietnam, ou aux événements de Mai 68, on a immédiatement en tête une image. Une photographie. Rarement une séquence vidéo de l’événement.

La photographie a cette force d’imprimer mentalement sans avoir besoin de faire comprendre, de traduire, et ce, instantanément.

Sa puissance s’inscrit immédiatement, son sens prend effet en tout un chacun.

Toute photographie transpose par définition une part du réel. C’est là sa fonction. Elle enregistre froidement un élément du réel, une fraction de temps saisie. Le photographe, lui, oriente la transposition par son point de vue (son « regard »), et par l’aspect technique de l’outil dont il dispose (sa « créativité »).

La photographie n’est donc qu’une interprétation du réel, elle n’en aucun cas LE réel. « L’objectivité » du photographe de presse n’est alors qu’un leurre, un « honnête mensonge ». A lui, avec sa déontologie d’être le plus « authentique » possible. Allier la sincérité de l’acte photographique avec la véracité de l’événement. Un défi, car la photographie par le biais de cette lucarne sur le monde, grossit les traits, résume ou parfois encore simplifie.

La photographie est un outil d’une puissance incroyable. Une seule image peut vous donner à voir un monde immense.

Corentin Fohlen

Face à l’immensité des possibilités visuelles qui nous entourent, le photojournaliste ne prélève qu’une toute petite partie d’un événement, à un instant donné, de façon cadrée, donc orientée. La fraction de seconde d’après, ou si le photographe pivote sur lui-même, la photographie sera différente et donnera potentiellement à voir tout autre chose.