Le Prix Charles Brabant 2023 récompense Jean-Pierre Thorn, en cette année du documentaire, pour l’ensemble de son œuvre. 2023 est aussi le cinquantième anniversaire de la naissance du Hip Hop. Les étoiles s’alignent pour ce cinéaste qui est toujours resté dans l’ombre et n’a cessé de mettre en lumière les opprimés, les révoltés. Et ironie du sort. Le jour où l’on doit lui remettre son Prix, le 19 octobre 2023, une grève est annoncée…

Nadja Harek et Atisso Médessou ont rencontré Jean-Pierre Thorn pour un regard croisé.

Nadja Harek – On dit de toi que tu es un réalisateur militant politique et engagé. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Une case ? Un style ? Et ta poésie on la met où ? La première fois que je t’ai découvert c’est avec « Faire Kiffer les Anges » au festival de Montpellier Danse en 1996. Ça commence par un graffeur. Aujourd’hui on dit Street artiste. On a du mal à dire Hip Hop comme on a du mal à dire noir et arabe. Noredine marche au milieu de sa cité et se dirige vers un spot pour graffer en arborant le tee-shirt du groupe Public Enemy. Qu’est-ce qu’on attend du groupe NTM introduit le film. On se dit ça commence fort. C’est Vénèr. Ça claque. C’est Nous. Enfin un film qui parle de notre génération.

Atisso Médessou – À cette époque, je vivais à la Cité universitaire dans le quartier des Pyramides à Evry. Je n’en croyais pas mes yeux, comment Arte pouvait donner à voir des personnes faire du break sur des cartons au pied de leur immeuble. Des personnes comme toi et moi Nadja, celles que l’on côtoie dans notre quotidien. Je n’en croyais pas mes oreilles, entendre NTM c’était frais et dans ce documentaire cela ravivait l’essence même de ce morceau de rap que tous les JT avaient détourné pour mépriser les jeunes des quartiers populaires que nous étions, toujours relégués à la marge. Tu les as fait sortir de l’underground pour les mettre en lumière.

Un vrai électrochoc. On offrait enfin la possibilité à Noredine, Nicolas, Gabin, Karima et les autres de raconter leur vie en France et surtout de dire comment artistiquement ils restent debout grâce à l’art .

Nadja Harek – Nous sommes nombreux à avoir été marqués par ce film qui nous ressemble, qui parle de nous. Ce n’était pas encore l’insipide diversité, l’islamophobie, toussa toussa comme dirait le rappeur Disiz la Peste. Le racisme systémique que tu dénonçais, on le connaissait trop bien. On n’a jamais su nous nommer. Mais toi tu as su nous regarder, nous écouter, sublimer notre art et mettre en lumière notre personnalité à nous les enfants d’ouvriers. Par écho, par miroir. C’est la première fois que je vois une danseuse hip hop, Karima Khélifi avec qui en 2012 je ferai mon documentaire BGirls. Et puis nous découvrons tes autres films, tous liés à la colère de la rue, à l’injustice, au monde ouvrier.

Tu as posé une brique de plus dans le documentaire. Avec plusieurs films dont On n’est pas des marques de vélo et 93 la Belle Rebelle, tu as su donner les lettres de noblesse à un mouvement culturel longtemps perçu comme un phénomène de mode.

Tu nous reçois Atisso et moi chez toi non loin de République. Je vois trôner sur le haut de ta bibliothèque le livre culte Hip Hop Files, de la photographe et anthropologue Martha Cooper.

Comme Atisso, le premier monde que j’ai filmé c’est celui de la culture Hip Hop. Dès que je proposais un projet lié à cette culture, un responsable documentaire du service public me disait « c’est bon y a déjà Jean-Pierre Thorn qui a réalisé un film ». Je lui disais mais la nouvelle génération existe elle a des choses à dire. Il fallait se battre et tu m’as encouragée. Et tu t ‘excuses encore aujourd’hui devant moi parce qu’on a fait de toi le fusible ? Il ne faut pas s ‘excuser de la bêtise des autres.

Jean-Pierre Thorn – J’ai été financé oui mais je ne suis pas dupe. On me donnait ce rôle pour que des gens comme toi ne prennent pas la parole.

Depuis quelque temps, le sentiment dominant est la déception. Les opprimés sont mutilés pour leur colère face à l’injustice. Même si le mélange des cultures te tient à cœur autant qu’à nous, nous assistons à une montée inquiétante d’un racisme décomplexé. Mais comme nous, tu as la rage intacte.

NH et AM – On dit que c’est au pied du mur que l’on reconnaît un maçon. Avec Le Dos au mur j’ai reconnu en en toi un cinéaste exigeant qui place la classe populaire au cœur de ses récits. Tu es de la trempe de ceux qui filment des mouvements collectifs à en faire jaillir des voix d’hommes et de femmes singulières. Dans ce film, tu parviens à nous faire partager la ferveur au quotidien des ouvriers en grève à l’intérieur comme à l’extérieur de leur usine.

Oser lutter oser vaincre est le film dont tu es le plus fier. Slogans de 68 que je retrouve écrit noir sur rouge en 2019 sur une banderole d’un de mes personnages à venir, lors d’un tournage pendant le Hirak, mouvement révolutionnaire algérien.

Ne faire qu’un avec ce qu’on voit est mortel et ce qui sauve c’est toujours la production d’un écart libérateur.

Marie -José Mondzain, L’image peut-elle tuer?

Ce que tu refuses c’est l’endormissement des facultés d’indignation, face aux images dites naturelles et vides de sens. Ton style c’est de créer des ruptures avec le réel filmé comme un acte politique, comme la possibilité de regarder vraiment à travers l’opacité des images. Jouer avec le cinéma pour atteindre la vérité c’est ça ton cinéma. Le destin collectif apparaît en suivant les traces du destin individuel. L’ouvrier, la bonne sœur, le rockeur, l’artiste hip hop, le gilet jaune, de ta place tu parles de la société française qui implose, qui se désintègre.

De six à seize ans, tu as vécu au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Ton père exerçait le métier de technicien au sol d’Air France, avant de finir chef d’escale.

Je me foutais de la gueule de mon père, je le traitais de colon. Ça le mettait en colère.

J’étais fils de protestants, avec une mère très pratiquante, dont le comportement m’amusait : elle faisait venir de France des sapins de Noël via le commandant de bord !

Son plus grand désespoir a été le jour où on a dû utiliser, pour faire le sapin, des branches de palmiers à Douala. D’ailleurs à la maison on mangeait français, alors que j’aimais bien la cuisine africaine.

Tu étais déjà avec “Nous”. Par ricochet, tu es passé du continent Africain, aux usines où nos parents trimaient, pour nous rencontrer par l’intermédiaire de la culture Hip Hop. C’est comme si nos parents étaient à tes côtés pour résister habillés de dignité. Une dignité qu’ils nous ont transmise. Tout était tracé pour que tu atterrisses dans les usines afin de vivre ta conscientisation et surtout afin d’agir au lieu de « blablater » comme les gauchistes. En 1968, tu fais des pieds et des mains pour faire rentrer une caméra dans une usine.

Dans un film, on n’est jamais neutre. Les ouvriers étaient mis dos à dos avec les grévistes. Toujours cette menace de perdre son emploi, ses indemnités, et ce patron qui m’interpelle en me demandant ce que je faisais là ! Je dis toujours que lorsqu’on filme on est d’un côté ou d’un autre. Il faut arrêter de dire qu’on est neutre et invoquer la distance. On n’empêche que les films se fassent à cause de ça. En mai 68 quand tu as une caméra, tu es soit du côté des étudiants soit des flics. Je déconseille à tout le monde de monter au-dessus de la barricade, tu reçois des deux côtés des grenades et des pavés.

Je ne suis jamais du côté des privilégiés parce que j’ai trouvé une générosité, une intelligence chez les autodidactes. Ils n’ont pas cet orgueil des bourgeois qui savent tout. Les trois quarts du cinéma c’est « je sais tout ». Les bourgeois m’ont toujours fait chier, leur hypocrisie aussi.

Tu dis « Il faut savoir sortir de la narration pour que le spectateur prenne position ». Tu respectes trop le réel. Dans Je t’ai dans la peau, ton unique film de fiction, tu composes avec le Mistral et tourne tes scènes de la cité ouvrière, à l’église des prêtres ouvriers communistes, tu portes attention au soin des tenues de l’époque. C’est pour ça qu’on entend coupez à la fin du film L’Âcre parfum des immortelles, et qu’on voit les regards caméra au début de Faire kiffer les anges.

C’est une façon de dire c’est un spectacle, je regarde. Vous avez peut-être un autre regard sur ce que je vous montre et c’est à vous spectateur de l’affirmer.

Le naturalisme a toujours été pour moi au cœur de l’esthétique du pouvoir pour aliéner les capacités d’indignation du peuple, le maintenir dans une résignation.

La théorie d’Eisenstein c’est que le sens d’un film est lié par deux images qui s’entrechoquent. L’unité des contraires, le matérialisme dialectique.

Il faut présenter des fragments de scène et que le montage se fasse dans le cœur du spectateur, dans la tête et dans le cœur de manière à créer un saut extatique.

Et c ‘est là dans ta fiction à la manière d’Eisenstein que le sens se fait. On se retrouve en 1956, après avoir rencontré ton personnage dans les années 1940, La religieuse, débarrassée de sa croix, devient ouvrière à la chaîne dans une usine. Une musique mélancolique nous donne à entendre ses pensées. Le bruit de la presse et la venue du chef viennent sortir Jeanne de ses pensées. Et le couperet tombe, le chef qui sans pitié lui dit “quel enthousiasme mademoiselle Rivière”. Comment peut-on être enthousiaste lorsqu’on travaille à la chaîne ? lorsqu’on risque de perdre son travail à tout moment si on n’atteint pas le rendement ?

Le documentaire c’est apporter de la poésie, de la couleur. Je travaille énormément à l’étalonnage de mes films et à la bande son. Ce sont des moyens que je me donne, cette notion de contrepoint que j’ai appris chez Eisenstein est très importante pour moi. En 1967, j’ai vu Octobre, j’ai suivi des cours de Barthes qui enseignait la sémiologie, j’avais convaincu mon père qui ne comprenait pas que je puisse écrire une thèse “Matérialisme dialectique et montage”. Les plus grands documentaristes pour moi c’est Eisenstein, Glauber Rocha ou Godard qui travaillent la fiction en y mettant du documentaire.

« Le parti je l’avais dans la peau si j’étais exclue j’en mourrai ». C’est la phrase de ton personnage Jeanne Rivière Les premières images de ta fiction sont des images du réel. Une femme dans la pénombre de son modeste appartement de banlieue assiste au décompte de l’élection présidentielle de Mitterrand. Le malaise, la désillusion se lisent sur son visage et n’augurent rien de bon. L’avenir malheureusement lui donnera raison.

Dès les premières scènes de Je t’ai dans la peau, on voit la condition des opprimés. Là il s’agit d’une femme aux prises avec son quotidien de daronne qui, pour cacher la violence conjugale qu’elle subit, dit à la religieuse qui lui rend visite qu’elle s’est cognée contre un coin du fourneau. « Et le fourneau il vous fait des coquards des deux côtés ? » lui demande avec compassion la religieuse. Cette femme voudrait juste travailler mais son mari refuse et la traite de traînée. Tu dénonces le patriarcat à l’état pur. C’est à coup de poings qu’ils discutent. Voilà l’époque. Et ça continue…

Ta révolte et tes idéaux sont dans tes dialogues. Comme le rappeur Grandmaster Flash, Tu as un flow, des lyrics, un message. L’avortement, les violences conjugales, la guerre, il faut choisir son camp. A travers ton personnage, tu questionnes la position de l’Eglise face aux injustices.

Le fait qu’un moyen de lutte devienne une fin en soi, presque religieuse, ça résonnait en moi. Je ne pouvais l’aborder que dans la fiction. Peut-être que je me serais simplifié la vie si j’avais fait un documentaire plutôt qu’une fiction.

Charles Brabant m’a fait une commande d’écriture. J’ai eu l’avance sur recettes pour ce projet co-écrit avec Lorette Cordrie. Je n’arrivais pas à le monter pourtant je n’étais pas encore mal vu. Toutes les télés l’ont refusé, personne ne comprenait cette histoire de femme qui se suicide à 52 ans pour contester ce qu’était devenu la gauche. Pourquoi cette femme est allée jusqu’à la mort ? Toutes ces questions, cette fidélité à l’appareil résonnaient en moi.

Là ou après toi, Rabah Ameur-Zaïmeche va faire la fiction Bled Number one, pour parler de la double peine, toi tu choisis le documentaire avec ton film On n’est pas des marques de vélo.

Bouda le personnage principal du film n’arrêtait pas de dire « mais je n’ai rien fait ». Je lui disais arrête Bouda tu as fait des conneries, ce qui n’est pas normal c’est qu’on t’ait expulsé vers un pays que tu ne connais pas. S’il s’était agi de mon fils, au bout de deux ans il aurait repris sa place dans la société française.

Je voulais le faire marcher pour qu’à la fin il soit dans le soleil. On a dû répéter avec le caméraman et sans Bouda, pour qu’on ne se casse pas la figure. Je lui faisais des signes pour qu’il avance vers moi et qu’il arrive vers la lumière. Et c’est là que c’est génial le documentaire : Bouda m’a échappé! Il s’arrête devant moi et dit : « finalement elle est belle ma vie ». J’étais sidéré. Car ce personnage disait : « j’ai bien commencé », « j’ai mal tourné et puis finalement je m’en suis bien sorti ». J’espère que ça servira aux jeunes pour qu’ils fassent moins de conneries. Il avait tout compris.

Ça, j’y arrive tout simplement en faisant marcher les gens. J’appelle ça la scène des aveux. Comme on l’avait chauffé à blanc la veille, c’est presque de la fiction.

Quand je fais du documentaire c’est parce que j’aime les gens. Je savais que Bouda pouvait me dire ça et je le respecte. S’il n’avait pas voulu, je ne l’aurais pas filmé. Ce que je voulais montrer c’est l’inadmissible : ne pas donner une chance de réinsertion.

Dans ta jeunesse, tu te rends à Madagascar, voir ton père, avec Joëlle, ton amour. Vous attrapez tous les deux le paludisme. « Elle y est restée moi je m’en suis tiré » dis-tu. Et tu as réalisé L’Acre parfum des immortels, un film en forme de lettre à ta bien aimée. Tu reviens sur tes fantômes filmiques, certains sont encore debout et vivants, d’autres te hanteront à jamais. Un amour perdu dans mai 68 où apparaissent fantômes rebelles d’hier et d’aujourd’hui. Toujours l’insoumission. Toujours la rage face à l’injustice. Toujours l’amour de tes personnages que tu fais vivre et revivre au-delà du temps et sans frontières.

La scène finale de ce film est comme une jonction entre le hip hop et le rock.

Oui, le guitariste Serge Teyssot-Gay et la rappeuse Casey m’ont fait comprendre que pour retrouver leur énergie de départ et sortir de leur côté établi, le Hip Hop et le Rock devaient se rejoindre. Quand j’ai dû faire la musique de L’Acre parfum des immortels, je me disais, mon histoire à moi c’est le rock alternatif. Pourquoi je me retrouve au côté du Hip Hop, il faut que j’aie le courage d’assumer d’où je viens.

Notre génération écoutait à la fois du rock alternatif du punk et du rap, parce qu’il y avait un message.

Je raconte l’échec d’une lutte. J’ai pensé que la meilleure manière de finir le film était de situer la danse dans une usine déserte. Ça renvoie à l’histoire ouvrière.

Le Hip Hop c’est une culture de la banlieue qui veut aller dans le centre.

Ma famille ça a été le Hip Hop, au moins c’était concret. Mes copains étaient les fils des ouvriers. J’adore leur vision du monde, leur façon de travailler, leur franchise. Ils t’invitent à leur première. Tu vois comment les éclairagistes des scènes de théâtres ne leur donnent pas les moyens de bien faire leur spectacle. Tu vois tout le racisme endémique de la société, tu vois aussi comment on peut leur monter la tête pour qu’ils perdent leurs valeurs. Scandaleux! Le mépris des décideurs culturels pour la culture qui vient du peuple.

Dans ton dernier film, un de tes personnages dit : “Il aurait fallu couper des têtes”.

Le système est pervers. Le Hip Hop a servi aux classes dirigeantes, c’est sous le ministère de Sarkozy et non sous la gauche, que deux chorégraphes issus de l’immigration ont pu diriger des centres chorégraphiques privilégiant les spectacles de divertissement. Tout ça sans permettre à ceux qui ont un vrai message d’accéder à ces scènes. Diviser pour mieux régner. Les chorégraphes issus eux-mêmes du Hip Hop ne les programmaient pas. Ce système pervers a utilisé le Hip Hop pour faire croire qu’on s’occupait des banlieues. Farid Berki l’a bien compris : on veut nous faire jouer les pompiers de service pour éteindre l’incendie sans régler quoi que ce soit. Je trouve que c’est dramatique pour le Hip Hop qui ne s’interroge pas assez sur le rôle que lui a fait jouer le système.

Recevoir ce prix, ça va faire la nique à tous ceux qui m’ont chié à la gueule et ils sont nombreux ! l’avance sur recette du CNC, les diffuseurs me disent que j’ethnicise les rapports sociaux lorsque je me réfère à Alice Diop ou à Rachid Djaïdani.

Les rapports de classe c’est de voir qui est en bas de l’échelle et moi à l’usine j’ai tellement vu ça. Ceux qui sont les plus exploités sont les immigrés. Faut arrêter de se raconter des histoires.

J’ai fait ces films pour redonner de la fierté aux ouvriers, aux immigrés et aux copains, copines, ces enfants d’immigrés qui sont devenus des artistes à part entière.

Tout ce que j’ai découvert je le transmets. Aujourd’hui c’est vous qui allez poursuivre ce combat.Jean-Pierre Thorn

Aux Ouvriers, aux B-Girls, aux B-Boys, aux Graffeurs aux Rappeurs, aux Dj’s, aux Punks, aux Rockeurs, aux Gilets Jaunes, aux Autodidactes, aux Méprisés, aux Opprimés. PEACE !

Crédit photo : Oser lutter, Oser vaincre, manifestation du HIRAK algérien – photo Nadja Harek

Nadja Harek est réalisatrice, scénariste et comédienne. Elle est l’auteure de plusieurs films liés au Hip Hop dont Du Cercle à la Scène, Bgirl, Mayotte Hip Hop Révolution. Ses documentaires qui questionnent l’immigration Ma Famille entre deux terres (lauréate brouillon d’un rêve Scam 2014) et Tata Milouda ont été récompensés au festival du documentaire de Tanger et au Fespaco. Actuellement elle travaille sur deux projets Debout Payé, adaptation du livre éponyme de Gauz et Rage Intacte avec Pierre Carles.

Atisso Médessou est un auteur réalisateur de films documentaires et de fictions. Pour le rappeur Disiz la Peste, il réalise le clip J’pète les plombs. À la télévision, il intervient dans les collections de films documentaires Opération TéléCité (France 3), L’Œil et la Main (France5), Toutes les télévisions du monde (Arte). Son film documentaire Les bandes, le quartier et moi s’est vu décerné l’étoile de la Scam 2012. Actuellement, Atisso Médessou enseigne au sein de la Classe Cinéma du Cours Florent et développe un projet de long-métrage pour lequel il a obtenu le soutien de la Région Réunion.

Aline Pailler est journaliste de radio, de télévision et de presse écrite, écrivaine, et femme politique. Son œuvre radiophonique comprend de nombreux documentaires sonores, des émissions hebdomadaires, des chroniques et des débats. Portrait de la lauréate du Prix de l’ensemble de l’œuvre radiophonique de la Scam 2024.

Auditeur, c’est la voix d’Aline Pailler qui d’abord m’a attrapé au vol. Son accent du sud chante, virevolte et met sa part d’ombre et de lumière sur une femme dont la voix portera ses engagements. Sur Radio Bleue, au mitan des années 80, co-animant une série d’émissions sur la chanson avec Maxime Le Forestier, Aline Pailler déclare L’accent donne le charme. D’emblée le ton est donné. Et, plus encore que la voix, Aline me confiera que la voix c’est aussi la bouche, les lèvres, la langue. Poser sa voix sur la terre c’est s’ancrer. Une voix trempée c’est un engagement du corps tout entier. Quand une voix trop neutre, insipide, sortie du bout des lèvres manque d’incarnation. Son accent du sud est un volume, une couleur, sa marque de fabrique, son identité pleine et entière.

Aline Pailler, dès ses débuts en 1981, comme journaliste à la radio publique, se révèle avoir dans les tripes et le cœur le goût des autres. Ce goût-là sera son leitmotiv’ tout au long de sa carrière à la radio comme à la télévision. À ça elle précise C’est ma vie. Les autres m’ont sauvée. Ces autres, ces femmes et ces hommes, ces femmes surtout dont elle n’a eu de cesse de les mettre en avant, de les défendre et de les accompagner dans leurs combats féministes et universels. Aline montre d’emblée plus d’attentions et d’élans à la singularité qu’à la globalité-généralité. La singularité m’intéresse aussi quand elle est prête à donner à ma propre singularité. J’aime m’ouvrir pour ressentir la singularité de l’autre, avec sincérité et empathie. Cette sincérité brute qui sera une autre de ses marques de fabrique.

En creux de ses engagements politiques, syndicaux, humanistes c’est avec la chanson des autres qu’Aline Pailler va me livrer quelques facettes de sa personnalité. Elle co-anime à la radio plusieurs émissions de chansons. Avec Jean-François Kahn Avec tambours et trompettes, mais c’est avec Maxime Le Forestier qu’elle exprimera à travers les chansons des autres ce qui l’anime, la révolte et la passionne. Quand je lui demande si les chansons qu’elle met en valeur dans ses émissions sont pour elle des balises, elle m’apprend qu’elle chante beaucoup elle-même. Qu’elle a l’occasion d’une chanson à tout moment. Qu’elle danse aussi. J’aurais voulu avoir la voix de Billie Holiday ou être Bette Midler. Enfant j’improvisais des chansons en regardant la montagne autour de chez moi. Ma mère chantait en espagnol. Il n’y a pas de combats, de révoltes, d’insurrections sans chanson. Les partis politiques avaient autrefois des chorales. Les personnes atteintes d’Alzheimer retrouvent les paroles de chansons qu’elles ont aimées et chantées.

Au cours de ces mêmes émissions avec Maxime, Aline dit avec conviction Je me reconnais mieux dans les coins et dans les régions que dans une France idéale. Je suis de tous les coins. Dans la couleur de la terre, des murs, des toits. Je suis latine. Mon cœur embrasse ses terres du sud, de la Toscane à l’Andalousie, le vieux Jerusalem… De ces terres ocres, des murs de pierre sèche, de la garrigue, du thym et du romarin. Et plus encore du côté du désert. Je fais mienne cette pensée de Miguel Torga « L’universel c’est le local sans les murs ». Quant au bout d’exil que chacun porte en nous, Aline affirme qu’il l’a toujours accompagné. Je suis toujours un peu en exil même si ma géographie me situe dans le sud. Même si j’ai apprécié de vivre dans un Paris cosmopolite. Poursuivre plus au nord, je déprimais de ce plat pays…

Dans la matinale de France Culture qu’animait Pierre Assouline, de 1999 à 2001, Aline Pailler animait la chronique Intime conviction au cours de laquelle elle s’engage sans détour. Par exemple pour le combat zapatiste au Mexique. Cette lutte qui lui tient tellement à cœur elle la mettra à nouveau en avant dans une de ses émissions hebdomadaires Au feu du jour sur la même chaîne avec un titre plein d’espoir L’étincelle zapatiste. Ce Feu du jour se prolongera en chronique quotidienne dans Le vif du sujet toujours sur France Culture pendant deux saisons en 2001 et 2002.

Avec Au feu du jour, je sens Aline Pailler brûler de révolte. Ça c’est depuis l’enfance et un sentiment d’abandon. J’ai été placée. Ma mère a subi la prostitution. Enfant j’ai été dans les bordels. J’y ai vu la misogynie, la violence le mépris des hommes à l’égard des femmes. J’ai été malmenée parce que révoltée. À l’école primaire j’affirme que je suis Arabe puisque je suis née à Casablanca. Convoqué, mon père me demande pourquoi je m’obstine ? Je ne veux pas être colon ! Conscience révolutionnaire aigüe. À l’époque, Aline a à peine 9 ans.

Mais certainement la grande affaire de sa vie pour ne pas dire son grand combat est celui pour les femmes. Toutes les femmes. Elle écoute leur parole et mieux encore elle leur donne la parole. Ce sera La ronde des femmes, une série quotidienne d’émissions d’été sur France Culture, en 2001 et 2006. Je pensais à des rondes de femmes qui se donnent la main. La ronde : une forme de résistance, de solidarité universelle…

Chaleureuse, Aline Pailler, est une femme à part dans la galaxie radio. Anarchiste, féministe et libre. À fleur de peau et… à voix nue.

Fañch Langoët

À travers plusieurs titres de ses émissions radio : L’heure buissonnière Radio Bleue, Le temps buissonnier France Culture, Si toutes les colères du monde France Culture, on voit bien qu’Aline Pailler cultive une certaine passion pour le pas de côté, la marge, le hors-cadre, le hors-norme. Sans jamais se laisser aller à l’interview complaisante, l’entre-soi, la facilité et la flagornerie. Dans cette mécanique radio, qui à la radio publique distingue les programmes de l’info, Pailler se reconnaît comme journaliste aux programmes mais jamais dépendante d’une rédaction. Je fais un travail de journaliste. Je cherche, je m’informe, je croise des sources. La formation de journaliste est une escroquerie qui vise au formatage absolu.

Au gré des changements de direction des chaînes et de Pdg de Radio France, Aline dérange plus souvent qu’elle ne plaît. Beaucoup trop incontrôlable, beaucoup trop libre, beaucoup trop engagée. Même Laure Adler (directrice de France Culture, 1999-2005) réputée féministe finira par la caser ou la mettre en case dans une émission au titre si poétique Jusqu’à la lune et retour (2003-2017). Ce titre inventé par Laura, la fille d’Aline. Car oui, aller sur la lune c’est bien, encore faut-il en revenir ? C’est sûrement une pensée d’enfant qui colle bien à cette nouvelle émission de littérature jeunesse qu’Aline anime chaque mercredi sur France Culture. Cette émission c’est l’occasion d’avoir toute l’humanité à offrir. Une ouverture immense. Aux enfants [et à leurs parents], leur ouvrir le monde pour qu’à leur tour ils ouvrent leurs bras au monde. Quand je demande à Aline Pailler si son rêve ultime est d’être dans la lune elle me répond Pas du tout, je me sens terrienne, les pieds sur terre. Devant la lune je m’évade et je rêve tout en étant triste et inquiète. On a changé la voie lactée. Ils nous ont changé le ciel avec tous ces satellites qui brillent dans la nuit profonde. Une part d’émerveillement a disparu…

En 2016 s’invente Nuit debout (après les grèves sur la loi travail) qui pendant les mois d’avril et mai dans toute la France, mais particulièrement Place de la République à Paris, réunira de façon spontanée celles et ceux qui ont des choses à dire et à échanger en place publique pour, justement, se réapproprier cet espace public. Sous une bâche de fortune s’installe RadioDebout. Composée de professionnels de la profession qui dans un esprit d’équipe s’échangent les fonctions de technicien-son, de réalisateur, et d’animateur ou animatrice au micro, et ce souvent au cours d’une même nuit. C’est là qu’un jour je vois surgir Aline Pailler, qui sans s’arrêter dit aux présents Vous êtes l’honneur de Radio France. Quelle reconnaissance de la part d’une professionnelle aguerrie, déléguée syndicale CGT, qui en rêvait tant de cette fabrique radiophonique en équipe, non instituée, dans les fonctions cardinales de la radio.

Aline Pailler qui n’a jamais eu la télévision a animé Regards de femme sur FR3. Elle continue aujourd’hui à écouter la radio. Souvent frustrée par ce qu’elle entend. Trouvant que la création radiophonique se réduit en même temps que les rediffusions font florès.

Sans concession pour cette mode journalistique de l’autopromotion, Aline Pailler, forte de convictions puissantes, sans compromission, aura consacré sa vie entière à la défense des sans-voix et des femmes dont elle voulait toujours mettre en avant la dignité, l’engagement et la vérité. Chaleureuse, Aline Pailler, est une femme à part dans la galaxie radio. Anarchiste, féministe et libre. À fleur de peau et… à voix nue.

Fañch Langoët est journaliste, historien de la radio publique. Il rédige le blog Radio Fañch depuis juillet 2011. Il a publié chez L’Harmattan en février 2023 60 ans au poste. Journal de bord d’un auditeur.

La radio est au cœur de la vie de ce passionné de jazz. Véritable passeur entre les artistes et le public, Alex Dutilh a su imposer un ton, spontané, familier, en prise directe avec les émotions de l’instant. Portrait du lauréat du Prix de l’ensemble de l’œuvre sonore de la Scam 2023.

Le 25 avril dernier, en direct sur France Musique, Alex Dutilh fêtait quarante ans de radio au service du jazz dans tous ses éclats, en invitant à se succéder sur la scène du célèbre Studio 104 de la Maison de la Radio une pléiade d’artistes et amis brassant tous les styles et toutes les générations dans une joyeuse bacchanale de sons, de rythmes et de couleurs. Un programme à la fois truculent, généreux, ambitieux et résolument œcuménique, à travers quoi le journaliste et producteur offrait non seulement une nouvelle preuve en acte de la vitalité et de la diversité de la scène jazz hexagonale contemporaine mais, en une sorte d’autoportrait projectif, invitait à lire dans cet éclectisme pointu comme un condensé des valeurs essentielles qui, toute sa longue carrière, n’auront eu de cesse de guider sa passion et d’orienter ses choix dans sa précieuse mission de « passeur ».

Rien pourtant ne prédestinait ce jeune homme, né à Dax en 1949 de parents instituteurs, à devenir l’une des voix les plus emblématiques du jazz sur les ondes de la radio publique française. Beaucoup plus féru de rugby et de sports basques que de musique dans ses années d’apprentissage – malgré un grand-père paternel saxophoniste et violoniste amateur au sein de son propre orchestre de bal et dix années de cours de piano classique qui n’auront certes pas fait de lui un virtuose de l’instrument mais auront très certainement contribué à ouvrir son oreille aux harmonies les plus audacieuses –, Alex Dutilh doit sa « conversion » à deux camarades de lycée qui, les premiers, l’initièrent aux sortilèges des improvisations de Lester Young et de Charlie Parker mais, surtout, en 1967, à l’épiphanie d’une écoute proprement bouleversante de l’album Olé du saxophoniste John Coltrane : « J’étais en première année de fac à Bordeaux et ce disque m’a fait l’effet d’un authentique coup de foudre esthétique », se souvient-il. Je me suis retrouvé en sueur, paralysé, les jambes chancelantes : je n’ai jamais plus vécu un tel choc dans ma vie ! »

Mais 68 s’invitant sur ces entrefaites, le jeune étudiant en droit se lance alors à corps perdu dans la mêlée, liant dans sa geste romantique free jazz militant et gauchisme révolutionnaire : « C’est une époque passionnante et outrancière, que je regarde aujourd’hui d’un œil à la fois tendre et amusé. Je dévorais “Free Jazz, Black Power” de Philippe Carles et Jean-Louis Comolli ; j’écoutais Archie Shepp et lançais des pavés, exalté par ses déclarations militantes. Seules les musiques les plus engagées trouvaient grâce à mes oreilles. Je me souviens m’être même retrouvé à siffler la grande chanteuse Anita O’Day programmée en première partie de l’orchestre de Charles Mingus sous prétexte qu’elle incarnait à nos yeux la bourgeoisie blanche américaine ! C’est dire à quel point j’étais un jeune imbécile… »

Mais son amour du jazz fait vite voler en éclats ces carcans idéologiques. Profitant du festival Sigma qui alors accueille à Bordeaux en un éclectisme particulièrement fécond et stimulant « aussi bien le quintet de Miles Davis que les chorégraphies de Merce Cunningham ; les spectacles du Living Theater que Cecil Taylor avec Sam Rivers et Jimmy Lyons… », Alex Dutilh à l’orée de ses 20 ans s’abreuve de (contre)-culture avec boulimie et ouvre considérablement le champ de ses connaissances et l’éventail de ses goûts. Comme parallèlement ses brillantes études le mènent à tenter le concours d’inspecteur des douanes et à le réussir, c’est avec excitation qu’en ce tournant des années 1970 il s’installe finalement à Paris.

« C’était extraordinaire ! Non seulement je me retrouvais dans la ville qui pour moi à l’époque incarnait le mieux le jazz et sa mythologie, mais pour la première fois de ma vie je travaillais et avais de l’argent à dépenser ! » Très vite il se met à écumer les magasins de disques de la capitale parmi lesquels, rue Clotaire, au cœur du Ve arrondissement, Jazz Import Center, dont il devient familier au point de se lier de sympathie avec le disquaire. « En tant qu’amateur, j’étais bien sûr abonné aux deux grands journaux de l’époque qu’étaient Jazz Hot et Jazz Magazine… Or, un jour que j’étais en train de fouiller dans les bacs en quête de quelques pépites, je vois cet homme se mettre à écrire sur un papier à en-tête de Jazz Hot… Je suis intrigué, je m’approche – peut-être ai-je déjà eu l’occasion de le lire ? J’apprends alors qu’il ne s’agit rien moins que de Laurent Goddet, le rédacteur en chef de la revue. J’étais effaré ! Dans mon imaginaire de gamin de 22 ans, le rédacteur en chef d’un journal aussi prestigieux que Jazz Hot roulait en décapotable entouré de jolies filles… J’ai compris ce jour-là qu’il en allait tout autrement et qu’être journaliste de jazz ne permettait tout simplement pas de gagner sa vie… » Ce constat lucide de la situation précaire du jazz en France ne remit pour autant rien en question de sa passion dévorante et, l’amitié entre les deux hommes allant se renforçant, Alex Dutilh proposa bientôt au comité de rédaction un papier écrit en réaction à un texte de Jean Echenoz sur le « jazz mystique » qui, unanimement apprécié, acta son entrée au sein de la revue. On est en 1972, Alex Dutilh a 23 ans et entame alors sa « double vie d’inspecteur des douanes et de journaliste de jazz bénévole » avec une ferveur militante inextinguible. L’aventure durera ainsi jusqu’en 1980, date à laquelle, à la suite du licenciement de Laurent Goddet, la direction du journal entreprendra de dissoudre la totalité de l’équipe rédactionnelle, solidaire de son rédacteur en chef…

Comme pour la plupart des gens de ma génération, la radio avait été le média principal de mon enfance et de mon adolescence. Je me souviens, gamin, écouter tard le soir le “Pop Club” de José Artur, le transistor caché sous l’oreiller… Mais je n’avais jamais imaginé que ça deviendrait un jour le cœur de ma vie !

Alex Dutilh

C’est à ce moment critique que la radio fit alors irruption dans sa vie pour en modifier considérablement le cours… Par l’intermédiaire de Laurent Goddet une fois encore, qui à l’époque faisait partie de la petite équipe de producteurs issus de la rédaction de Jazz Hot qui animaient en direct à tour de rôle l’émission de jazz de la mi-journée sur France Musique, que l’opportunité se présenta de passer de l’autre côté du micro… « Je l’avais aidé à préparer une série d’émissions sur le pianiste Bill Evans, auquel je vouais alors un véritable culte, et il s’est passé qu’au moment de les réaliser à l’antenne Laurent a eu un empêchement et a proposé à la direction que je le remplace au pied levé. L’idée a été acceptée et je me suis retrouvé comme ça du jour au lendemain tous les midis à l’antenne, sans contrat, sans la moindre expérience de la radio, animé simplement de mon désir de rendre service à un ami et de mon amour du jazz. Au terme de la semaine, le directeur de France Musique en personne est venu me féliciter et me demander de lui faire une proposition d’émission pour le mois suivant. C’est comme ça que tout a commencé ! »

Le jeune producteur intègre alors le petit écosystème du jazz sur France Musique organisé principalement autour de la rivalité tant esthétique qu’idéologique entre l’équipe venue de Jazz Hot (Claude Carrière, Jean Buzelin, Daniel Nevers, Jean-Pierre Daubresse) responsable de la tranche horaire du midi dans une veine résolument traditionnelle et celle issue de la rédaction de Jazz Magazine (Lucien Malson, Philippe Carles, Jean-Robert Masson, Henri Renaud, Alain Gerber) se partageant les émissions en soirée dans un esprit plus théorique et politique… Dans ce paysage très dogmatique, Alex Dutilh fait aussitôt figure d’électron libre, appartenant sans conteste à la famille Jazz Hot mais traitant de l’actualité du jazz dans un rapport au monde tout sauf passéiste et encyclopédiste… « Je me suis très vite aperçu qu’il y avait des deux côtés des gens que j’appréciais et que ce qui m’importait le plus, c’était leur façon de faire passer leur enthousiasme. Écouter Claude Carrière parler de Duke Ellington ou Jean-Robert Masson évoquer Helen Merrill était pour moi un même enchantement, c’était dans cette famille de conteurs que je me reconnaissais. » Cette façon de s’adresser au plus grand nombre en parlant à sa sensibilité sans aucune démagogie devient bien vite la marque de fabrique d’Alex Dutilh qui non seulement installe durablement sa tonalité inimitable à l’antenne mais attire l’attention de la rédactrice en chef du Monde de la musique qui lui propose de s’occuper de la rubrique jazz de son journal dans un même esprit fédérateur. Ces quelques pages prendront de plus en plus d’importance au point de se transformer, au début des années 1990 sous le titre de Jazzman, en un supplément du Monde de la musique dont Alex Dutilh, entouré de François Lacharme, Franck Bergerot et Arnaud Merlin, assure immédiatement la rédaction en chef, puis en 1995, en un journal totalement indépendant dont l’importance dans le paysage de la presse jazz ne se démentira jamais jusqu’à son fusionnement, en 2009, avec Jazz Magazine.

Si, on le voit, le jazz, tant à la radio que dans la presse, prend au cours de cette décennie une place de plus en plus essentielle dans la vie professionnelle d’Alex Dutilh, il n’en constitue pas moins alors qu’une partie. En 1985, ayant quitté définitivement les douanes pour ne plus s’occuper que de musique, il devient directeur du CENAM (Centre national d’animation musicale), organisme public de 40 employés ayant pour fonction de favoriser la pratique musicale en amateur sous toutes ses formes. Maurice Fleuret, directeur de la musique au ministère de la Culture, lui suggère alors l’idée d’en décliner le principe en une émission de radio sur les antennes de France Musique. Ce sera la création d’« Avis aux amateurs » qui, chaque semaine pendant près de six ans, proposera en région « une série de rencontres avec des gens pour qui la musique n’était pas un plan de carrière mais l’essence même de leur existence ». Toujours en marge du jazz et en étroite corrélation avec les bifurcations de sa carrière, Alex Dutilh accompagnera sa prise de fonction à la tête du Studio des variétés (organisme de formation professionnelle continue qu’il dirigera jusqu’en 2009) de la création toujours sur France Musique d’une émission dédiée à la chanson qu’il coanimera pendant trois ans avec Hélène Haziza…

Mais, quelle que fut l’importance de ces expériences, c’est incontestablement le jazz qui, tel un fil rouge ininterrompu, court tout au long de sa carrière de journaliste et producteur et lui donne sa cohérence. Prenant les rênes dès 1999 d’une émission hebdomadaire, “Jazz de cœur, Jazz de pique”, qui jusqu’en 2008, sur un mode subjectif et polémique, lancera dans l’arène toute une nouvelle génération de chroniqueurs (Fara C., Vincent Bessières, Jacques Denis…), puis, à partir de 2008, s’attelant au quotidien à animer “Open Jazz”, émission désormais mythique dédiée à l’actualité plurielle d’une musique de plus en plus hybride et protéiforme, Alex Dutilh depuis plus de vingt ans s’est imposé comme l’incontestable voix du jazz de la radio publique auprès d’un public fidèle, composé à la fois d’amateurs éclairés et de néophytes séduits par sa faconde inimitable.

J’ai mis du temps à en prendre conscience, mais je sais, aujourd’hui, que la radio est vraiment mon medium, elle permet ce rapport direct avec l’auditeur qui ne pardonne pas.

Alex Dutilh

« J’ai mis du temps à en prendre conscience, mais je sais, aujourd’hui, que la radio est vraiment mon medium », concède-t-il, elle permet ce rapport direct avec l’auditeur qui ne pardonne pas. Si tu dis qu’un musicien est génial et que le morceau que tu passes pour illustrer ton propos est faible, tu es jugé dans l’instant, l’effet est immédiat ! » Réactif, chaleureux, malicieux, s’appliquant à rendre le jazz accessible à un public de non-initié en en offrant une conception résolument « ouverte » à toutes les formes de musiques actuelles, Alex Dutilh a au fil des années imposé non seulement une voix, marquée à jamais par ses origines basques, mais, plaçant l’improvisation au cœur de sa pratique de la radio, un ton, spontané, familier, en prise directe avec les émotions de l’instant : « Je prépare beaucoup en amont mais j’arrive en studio sans notes… Éthiquement je considère que faire une émission sur le jazz sans se confronter soi-même au risque de l’improvisation, c’est se condamner à demeurer à côté de son sujet ! Il m’arrive du coup de buter sur un mot, mais je trouve ça infiniment plus vivant. »

La saison prochaine sera sa dernière, il le sait, il l’a programmé : « J’ai cette chance incroyable d’avoir pu choisir mon départ – d’autres par le passé ont été moins bien traités… Je vais laisser la main tranquille, car j’ai eu la confirmation de la chaîne que cette mission de service publique consistant à rendre compte de l’actualité du jazz sera maintenue sur l’antenne dans les années à venir. Je ne sais pas qui me remplacera et je ne veux pas m’en mêler… Mais le jazz continuera à vivre sur les ondes de France Musique, et cette simple constatation suffit à mon bonheur ! »

Stéphane Ollivier est journaliste. Il travaille notamment pour les «Inrockuptibles» où il rédige des portraits, des chroniques de disques et des articles de fond. Il est l’auteur d’une biographie de Charles Mingus et a écrit de nombreux texte pour la collection Découverte de musiciens chez Gallimard jeunesse.

De Camikaze à Camille reporter, itinéraire d’une journaliste aux milles vies. Un portrait signé Marianne Rigaux pour notre lettre Astérisque.

Voilà un peu plus de dix ans que la journaliste Camille Courcy arpente les terrains de reportage en filmant le monde – ses tensions, ses douleurs, ses marges – avec une immense humanité. Passée du documentaire télévision en indépendante à salariée chez Brut, puis à son compte sur YouTube, elle a déjà vécu et raconté mille vies.

Pour savoir qui est Camille Courcy, rien de plus facile : ouvrez YouTube et laissez-vous porter. Très vite, vous identifierez son visage, sa voix et son style : des reportages incarnés, en immersion, qui racontent le réel au plus près des gens. Vous découvrirez ses réalisations pour Brut qui l’ont emmenée aux quatre coins du monde. Vous retrouverez ses anciens documentaires réalisés pour la télévision. Vous la verrez aussi raconter son boulot de journaliste dans des podcasts filmés. Puis vous piocherez dans sa chaîne personnelle “Camille Reporter”, en commençant par exemple avec sa vidéo “Je vous raconte mon histoire” publiée en juillet 2023, ou peut-être avec son format “foire aux questions” intitulé “Je vous explique tout” de janvier 2024. Quand vous aurez fini d’éplucher YouTube, vous pourrez picorer des vidéos sur son compte Instagram, ou bien son compte TikTok. Bref, Camille Courcy est prolixe sur le web. Ça tombe bien, c’est son métier. « Maintenant je me présente comme “journaliste sur YouTube” et les gens comprennent bien », affirme-t-elle. On la présente souvent comme “reporter de guerre”. Elle préfère dire “terrains difficiles”, car elle n’a pas couvert que des conflits à l’étranger. Depuis 2013, elle parcourt le monde et ses douleurs : Syrie, Irak, Afghanistan, Liban, Yémen, Centrafrique, Libye, Somalie, Nigeria, Mali, Mayotte, Colombie… Mais elle s’est aussi immergée dans la colline du crack à Paris et dans la mobilisation contre l’A69 entre Castres et Toulouse.

Parler avec elle, c’est l’assurance d’un ping pong rythmé, qu’elle ponctue de son rire chaleureux. « C’est vrai que je raconte beaucoup de choses sur moi en ligne, mais ça reste une communication très maîtrisée », assure-t-elle, assise derrière son bureau, dans sa maison en banlieue parisienne. Derrière elle, une carte du monde qu’elle trimballe depuis ses études à l’école de journalisme de Cannes. Une école où elle a été admise de justesse, repêchée après avoir raté les écrits. Elle a alors dix-sept ans, et déjà, un parcours peu commun. Flashback. Le Havre, années 2000. Adolescente, Camille a une seule envie : arrêter l’école. Et une passion : bricoler des scooters. Ses amis normands la surnomment Camikaze. Fille de deux parents profs expatriés, elle est née au Maroc en 1991. La famille quitte Rabat pour Le Havre quand elle a deux ans. Sa mère, Patricia Courcy, la pousse vers un bac de mécanique automobile. Dans un coin de sa tête, Camille se rêve photographe animalière. Reporter ? « Un truc inatteignable », confesse-t-elle. Et pourtant, son bac en poche, elle opère un virage à 180° vers le journalisme, avec le soutien de sa mère. « On a toujours été très complices depuis qu’elle est petite », se souvient Patricia Courcy. « J’ai beaucoup joué dans son parcours scolaire chaotique : je l’ai aidée à passer les caps critiques, je l’ai soutenue quand elle voulait arrêter et l’ai accompagnée quand elle a bifurqué ». Dès l’école de journalisme, elle se distingue en dégotant des stages dans des médias à l’étranger. Dans sa promo à Cannes, elle sympathise avec Benoît Le Corre, aujourd’hui journaliste vidéo au Monde. « C’est une meuf inspirante qui a le feu, beaucoup d’énergie, d’envie. Quand elle veut quelque chose, elle ne lâche rien. Dès le départ, elle voulait faire du journalisme de terrain », se souvient celui qui est toujours un ami proche.

Camille ne part pas avec un objectif particulier. Elle filme, et après elle voit.

Lucie Jousse, comédienne

A peine diplômée, elle s’installe à Alep, où elle réalise son premier documentaire – Syrie, Alep : Vivre avec la guerre – produit par Tony Comiti et diffusé sur France 5 en juin 2013. Elle a vingt-deux ans. Quelques mois plus tard, elle traverse la Méditerranée avec des boat people, de la Libye à Lampedusa. Dix heures de navigation incertaine dont les images seront diffusées par M6. Au fil de ses reportages sur des terrains difficiles, elle se découvre de grandes capacités de sang froid. La peur ? Elle gère. Le danger ? Aussi. Y compris face à ses premiers morts au Bénin ou ses premières balles au Liban. Au Havre, ses parents suivent ses déplacements. Pragmatique, sa mère lui procure un pendentif avec une clé USB dans laquelle elle enregistre ses papiers et son groupe sanguin. « Les endroits où elle est allée m’ont toujours fait peur, surtout quand elle était jeune. Mais elle a toujours eu une bonne étoile, les pieds sur terre et l’esprit clair. Elle prend des risques en sachant ce qu’elle fait », raconte Patricia Courcy. Qui confesse volontiers regarder, liker et partager toutes les vidéos de sa fille. A côté du soutien de sa mère, Camille peut aussi compter sur celui de sa meilleure amie Lucie Jousse, une comédienne rencontrée alors qu’elle filmait le mouvement “Nuit Debout” à Paris en 2016. Suivront cinq années de colocation, de départs et de retours. « Camille ne part pas avec un objectif particulier. Elle filme, et après elle voit. Je l’ai vue dans les moments de galère, quand elle partait dans des pays sans savoir ce qu’elle allait vendre, comme dans les moments de réussite, quand elle revenait avec des images fortes. A chaque retour, elle avait une forte envie de faire la fête, jusqu’au lever du jour pour évacuer ce qu’elle avait vécu et se reconnecter à quelque chose de vivant ».

Après plusieurs années comme réalisatrice indépendante, Camille Courcy rejoint les troupes de Brut en 2019. Charles Villa, grande figure du média, auteur de nombreux reportages sur des terrains compliqués, se souvient de son recrutement. « Je suivais son travail depuis quelques années, comme on allait sur les mêmes zones de conflits. C’était une binôme parfaite pour incarner des formats avec moi. Elle a tout de suite trouvé sa place chez Brut. Ses premiers documentaires ont cartonné, notamment celui sur la colline du crack, pour lequel elle a campé avec les utilisateurs. »

Elle arrive à aller à des endroits où des journalistes ne vont pas et à obtenir la confiance des gens très vite. Beaucoup de choses qu’elle fait, je ne saurais pas le faire. Elle m’a beaucoup inspiré dans la manière de montrer les gens.

Charles Villa, reporter/réalisateur

La voilà en CDI, après des années de précarité. Elle y passe quatre ans. « Les quatre meilleures années de ma vie professionnelle ! On avait une équipe de dingue, un rédacteur en chef incroyable en la personne de Mathias Hillion et carte blanche pour partir en France et à l’étranger. En quittant la télé pour aller chez Brut, j’ai trouvé la liberté et la sérénité. Les gens ont souvent une image idéalisée du grand reporter “vu à la télé”, ils ne se rendent pas compte à quel point c’est compliqué éditorialement et financièrement. La télé a ses limites », assène la journaliste. Surtout pour une journaliste comme elle qui préfère la réalité du terrain à l’écriture de synopsis depuis un bureau parisien.

En 2023, après des changements dans l’éditorial et dans l’équipe chez Brut, Camille Courcy quitte le média en ligne, crée sa boîte et se lance à son compte sur YouTube. Hors de question pour elle de retourner en télé. « Des boites de prod m’ont contactée pour me proposer des choses, mais c’est formaté, ça manque d’énergie. »

Le ton que j’ai, n’a pas sa place à la télé. A part YouTube, je ne voyais pas où je pouvais aller pour faire du grand reportage avec une certaine fraîcheur.

Camille Courcy

Les journalistes qui diffusent uniquement sur YouTube se comptent sur les doigts d’une main en France. Son ami Benoît Le Corre suit de près ses productions, relisant parfois ses scripts. « C’est la seule journaliste femme que je connais sur YouTube, les autres font plutôt de la vulgarisation. »

Elle a réussi à se renouveler dans ses sujets, sans perdre sa curiosité pour les gens. J’espère qu’elle est à la base d’un mouvement qui va permettre aux meufs de s’emparer de YouTube pour faire leurs sujets.

Benoît Le Corre

Malgré les incertitudes de son choix, ses parents la soutiennent, comme d’habitude. De même que son compagnon, journaliste lui aussi. Elle se donne douze mois – le temps de ses indemnités chômage – pour construire son modèle économique, avec dans l’équation, un crédit à rembourser et un bébé à nourrir. Heureusement, elle ne part pas de zéro. De Brut, elle a gardé deux choses : le droit d’exploiter toutes ses images pour remonter des vidéos et une certaine notoriété sur YouTube, qui lui a permis de dépasser, dès l’été dernier, le cap des 50 000 abonnés, qui permet de postuler à certains financements. Elle qui esquivait l’écriture de dossiers a déposé, et obtenu, une demande au CNC pour financer deux projets de reportage en Israël et en Guyane. « Je me suis fixée un objectif de deux vidéos par mois que je ne tiens pas. Je ne veux pas bâcler mes sujets ni faire un burn out en étant une boîte de prod à moi toute seule, alors je sors quand je peux ». Comme beaucoup de créateurs et créatrices de contenus, elle jongle avec la sponsorisation, le financement participatif, la monétisation et les droits d’auteur qu’elle perçoit via la Scam. A la clé : une totale liberté pour proposer “son” journalisme sur YouTube.

Journaliste indépendante, Marianne Rigaux réalise des reportages entre la France et la Roumanie pour la presse magazine. Responsable pédagogique, elle est également très investie dans différentes activités associatives et siège à la Scam en tant que vice-présidente de la commission Écritures et formes émergentes.

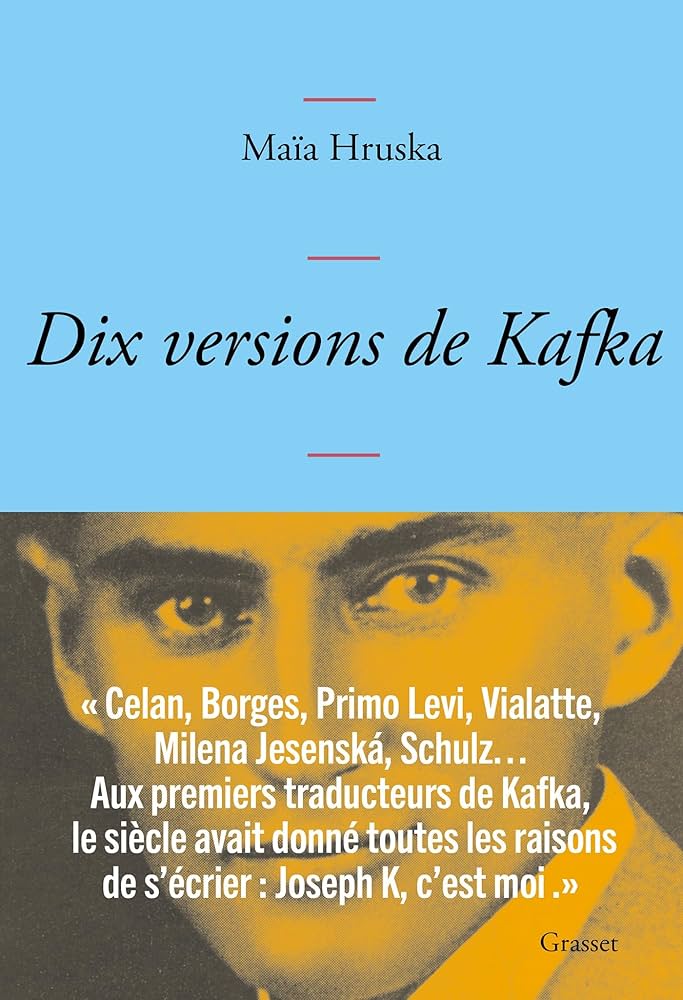

Le jury salue cet essai, écrit sur un ton vif et enlevé, qui propose une réflexion d’une grande intelligence sur les premières traductions de Kafka et plus largement sur la question de la traduction.

Dix versions de Kafka comme dix fois Kafka bien sûr, mais aussi dix portraits de traducteurs engagés tout entiers dans le transport d’une langue à l’autre, et dix gestes de traduction singuliers, chacun découvrant, déplaçant et recontextualisant à sa façon l’œuvre kafkaïenne. Ces premières « versions » de Kafka (parmi lesquelles celles de Jorge Louis Borges, Paul Celan, Primo Levi, Alexandre Vialatte, Milena Jesenská ou de traducteurs soviétiques anonymes) interrogent ainsi, par-delà les circonstances et enjeux spécifiques de chacune d’entre elles, le rapport de l’œuvre originale à ses « extensions », les possibilités de rencontre de deux langues sur les terrains littéraire et politique, le lien personnel et nécessaire enfin entre deux locuteurs qui se découvrent un pokoï commun, variante slave de la « chambre à soi », un espace où se retrouver – celui de la littérature.

Maïa Hruska est née en 1991 au sein d’une famille franco-tchèque, et a grandi en Allemagne. Elle vit aujourd’hui à Londres et travaille au sein de la maison d’édition Wylie. Dix versions de Kafka est son premier essai.

Le jury du Prix François Billetdoux, composé des membres de la commission de l’écrit, est très heureux de saluer ce livre qui rend grâce au documentaire, au journalisme, à la peinture et la littérature.

Michèle Kahn

Le jury du Prix François Billetdoux 2025 est composé de Lucile Bordes, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Michèle Kahn (fondatrice du Prix), Bertrand Leclair, Eloïse Lièvre, Ernestine Ngo Melha, Pascal Ory, Hubert Prolongeau et Jean-Marc Terrasse.

Contact presse : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

Auteur d’une oeuvre multiple et virtuose, écrivain et peintre, Gilles Sebhan se révèle en publiant aux Éditions du Rouergue une série policière saluée par la critique, mettant en scène un héros récurrent, le lieutenant Dapper. Ce cycle comprend cinq romans : Cirque mort (2018, Rouergue en poche 2020), La Folie Tristan (2019), Feu le royaume (2020), Noir diadème (2021) et Tigre obscur (2022).

En 2023 parait, toujours aux éditions du Rouergue son essai Bacon, juillet 1964 qui lui vaut aujourd’hui le prix François Billetdoux.

En 1964, la Radio Télévision Suisse commande au réalisateur Pierre Koralnik un documentaire sur la situation économique de l’Angleterre. Celui-ci part pour Londres avec le journaliste spécialisé Émile de Harven et, sur un coup de tête, demande un rendez-vous au peintre Francis Bacon, alors au sommet de sa gloire.

Au milieu de cascades de pastis et de rires glaçants, dans l’atelier bordélique où déambulent l’ami, l’amant, un bel inconnu et une femme qui pleure, où Bacon joue à manquer de s’étrangler avec un câble, le journaliste (peu familier du peintre) lui fait exprimer, en français et à mesure que croît l’ivresse, une « vérité énigmatique ». Ce sont les mots de Gilles Sebhan dans le livre étincelant où il décrypte le film avec sa profonde et fine connaissance de la vie, de l’oeuvre et de la psychologie du peintre anglais.

Le jury du Prix François Billetdoux, composé des membres de la commission de l’écrit, est très heureux de saluer ce livre qui rend grâce au documentaire, au journalisme, à la peinture et la littérature.

Michèle Kahn

Le jury du Prix François Billetdoux 2024 est composé de Laura Alcoba, Virginie Bloch-Lainé, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Bertrand Leclair, Eloïse Lièvre, Ernestine Ngo Melha, Pascal Ory, ainsi que Michèle Kahn, fondatrice du Prix.

Contact presse : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

Un jour, la narratrice de Totalement inconnu entend parler dans son oreille droite. Une voix lui enjoint de porter des habits noirs afin d’attirer la mort, et quantité d’autres commandements absurdes. Désireuse de s’immiscer « dans les petits papiers de la mort » alors qu’un cancer la menace, la narratrice décide aussitôt de se soumettre à l’autorité de ce qui la dépasse, sur la page aussi bien que dans la vie. Rédigeant une conférence, elle exerce à son tour sa propre voix, ce faisant, pour nous maintenir sous un étrange pouvoir en partageant son expérience : sa docilité joueuse l’a libérée du « jugement d’autrui, de l’hésitation, libérée de la contingence», et rien de moins.

Célébration joyeuse de l’écriture, le onzième roman de Gaëlle Obiégly embarque le lecteur dans les méandres de la création avec une insolente et très vivifiante liberté que le jury du prix François Billetdoux, composé des membres de la commission de l’écrit est très heureux de saluer.

Née en 1971 à Chartres, Gaëlle Obiégly a fait des études d’art puis de russe avant de publier son premier roman Petite figurine en biscuit qui tourne sur elle-même dans sa boîte à musique en 2000 dans la collection L’Arpenteur chez Gallimard.

Dans les années qui suivent, elle publie dans la même collection cinq romans dont Gens de Beauce (2003), Faune (2005) et La Nature (2007). Mon prochain paraît en 2013 aux éditions Verticales. De 2014 à 2015, Gaëlle Obiégly a été pensionnaire de la Villa Médicis. Elle obtient un succès critique et public avec N’être personne (Verticales, 2017). Elle collabore occasionnellement à des revues dont L’Impossible et Les Chroniques Purple.

Le jury du prix François Billetdoux 2023 : Laura Alcoba, Arno Bertina, Catherine Clément, Colette Fellous, Simonetta Greggio, Nedim Gürsel, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Bertrand Leclair, Pascal Ory, ainsi que Michèle Kahn, fondatrice du Prix.

Cristina Campodonico – 06 85 33 36 56 – cristina.campodnico@scam.fr

Le jury présidé par Stefano Savona et composé de Margaux Benn, Hendrick Dusollier, Élisabeth Leuvrey et Mila Turajlić, dévoile les 30 Étoiles de la Scam 2025.

Rendez-vous au Festival Vrai de Vrai les 22 et 23 novembre 2025, au cinéma MK2 Bibliothèque, entrée BNF (accès libre).

Voici donc 30 nouvelles étoiles.

30 nouveaux points lumineux à placer parmi les 600 étoiles qui peuplent déjà le ciel de la Scam.

Si nous pouvions les visualiser côte à côte, comme les constellations par une nuit sans lune, qui sait quelles figures dessineraient dans le ciel ces 630 récits des vingt dernières années, dans lesquels brillent d’une lumière unique, d’innombrables histoires d’hommes et de femmes qui, de part et d’autre d’un objectif, ont cru avec passion et optimisme, avec confiance et ténacité, à la possibilité de prêter leur regard, leur visage et leur voix au récit collectif de ce monde dans lequel, pour le meilleur et pour le pire, nous vivons tous ensemble.

Avec ces trente nouvelles étoiles, nous célébrons à nouveau la passion et l’optimisme, la ténacité, la foi dans l’intelligence du monde, dans la possibilité de partager et de transmettre ce que nous nous obstinons à appeler le « réel ».

Nous voici, une fois de plus, à fêter ensemble la victoire, jamais acquise, que représente chaque rencontre heureuse entre les auteurs et les autrices d’un documentaire, ses protagonistes et, enfin, son public.

Continuons à le faire, même en ces jours sombres, en ces nuits sans étoiles où les éclairs des explosions illuminent le ciel et où toute autre lumière s’efface derrière les colonnes de fumée des bombardements. Poursuivons notre chemin, surtout en ces temps angoissés où la multiplication des images, flux de plus en plus dématérialisé, sans horizon, sans lieu et sans corps, se fait plus menaçante. Célébrons encore plus fort ces 30 nouvelles étoiles, fêtons avec encore plus de passion ces 30 documentaires.

Et à travers eux, remercions tous les efforts et le travail qui cette année encore, ont permis à des centaines d’œuvres documentaires de voir le jour. Tous les films et reportages parmi lesquels, avec les auteurs et les autrices de la commission audiovisuelle ayant assuré la présélection, nous, membres du jury, Mila Turajlic, Margaux Benn, Elisabeth Leuvrey, Hendrick Dusollier et moi-même, avons pu choisir nos étoiles.

Cela n’a pas été facile, mais ce fut vraiment un grand privilège.

Ce temps que nous pris pour visionner les soixante documentaires présélectionnés nous a offert le luxe inouï – que nous ne nous serions certainement jamais accordés – de pouvoir nous plonger plusieurs heures par jour dans les histoires et les vies, les péripéties et les drames, dans les réalités passionnantes d’hommes et de femmes formidables que nous n’aurions jamais pu rencontrer autrement.

Et nous avons ensuite éprouvé le plaisir, aussi rare qu’incongru, de débattre, de trouver accords et désaccords, avec complicité et passion, autour de ces visages et de ces histoires, de ces lumières et de ces couleurs, comme si elles appartenaient à des personnes que nous avons réellement rencontrées, à des lieux réellement visités.

Au cours de ces deux mois, ces films ont habité nos pensées. Et encore aujourd’hui, l’écho des voix, des visages de personnes réelles, présentes et passées, nous rend visite, jusque dans nos rêves. Et pour cela aussi, nous sommes reconnaissants à celles et ceux qui nous ont réunis pour intégrer ce jury.

Mais je crois que le cadeau le plus précieux que nos explorations à la recherche d’étoiles nous ont offert, est celui de nous confirmer combien ce travail que nous nous sommes choisis peut être beau et nécessaire : passionnant, même lorsqu’il est semé d’embûches, exaltant, même lorsqu’il doit faire face aux pires drames.

Stefano Savona, président du jury

*Ce film a été soutenu à l’écriture par la bourse Brouillon d’un rêve de la Scam

** Premier film

*** Brouillon d’un rêve et Premier film

presse@scam.fr – +33 1 56 69 64 49

Alessandra Valente – alessandra.valente@scam.fr

Le jury présidé par Ruth Zylberman et composé de Sebastiano d’Ayala Valva, Atisso Médessou, Gulya Mirzoeva et Olivier Sarrazin, dévoile les 30 Étoiles de la Scam 2024.

Rendez-vous au Festival Vrai de Vrai les 30 novembre et 1er décembre (au cinéma MK2 Bibliothèque – entrée libre).

Choisir – choisir parmi plusieurs centaines de films puis soixante puis 30. Choisir avec bienveillance, exigence et subjectivité, avec la conscience au cœur que ces choix-là ne prétendent pas ordonner, classer, élire mais plutôt que pour ces 30 étoiles, ils nous racontent, nous les cinq membres de ce jury, 2 femmes, 3 hommes, individus, spectateurs et spectatrices, habitantes et habitants du monde de ces années 2024.

Nous qui avons regardé ces films depuis l’effarement de nos temps dégondés que, précisément, le temps de la vision, de la rencontre avec un film, suspendait ou prolongeait ; nous qui avons pu expérimenter combien ce marathon souvent décrit par les jurys précédents – 60 films, ce n’est pas rien – créait pour nous, dans le meilleur des cas, un espace et un temps qui échappaient soudain aux polarisations sectaires, aux admonestations abstraites, aux manichéennes virulences, qui nous offraient pour 26, 52, 90 minutes, parfois plus, un lieu où pouvaient se construire un regard, une rencontre, un lien.

Le regard de celle ou celui qui, avec patience, modestie, engagement, montre et raconte un corps, un regard, l’humanité de celui ou celle qu’il ou elle rencontre – que celui ou celle-ci soit mort depuis des décennies, qu’il ou elle vive à l’autre bout du monde, ou bien sous nos fenêtres.

Un regard qui fende cette fameuse mer glacée en nous afin que nous puissions voir, sentir, comprendre à notre tour. Ces regards, ces 30 regards si éclectiques, je ne saurais dire combien ils nous ont été importants ces mois derniers, comme un rappel rien moins qu’incantatoire ou théorique de cette force immense que porte en lui le documentaire dans toute sa diversité : nous redonner le monde, y compris quand on en désespère.

Car ce dont parle ce palmarès, construit à la fois sur des préférences unanimes et des inclinations plus singulières que nous voulions respecter, c’est, entre autres, de nos rencontres avec la silhouette dansante d’un enfant dans le quartier en démolition d’une ville chinoise, avec celle, à la fois titubante et déterminée, d’un traducteur-passeur éthiopien, avec la lutte syndicale inventive de femmes et d’hommes décidés à nommer leur rage et leur vérité, avec un journaliste des années 30 lui aussi prêt à tous les courages, dans un monde de vérités alternatives et de compromissions, pour nommer le réel, avec des statues de pierre qui témoignent des morts et de leurs grandes douleurs, avec des journalistes terrifiés parvenus à surmonter leur peur.

Ces rencontres-là, ces personnes-là, nous avons conscience de la détermination, de la force de travail et d’invention qu’il y eut, pour nous en rendre compte, pour nous en partager la force. Ces rencontres nous sont des boussoles, de celles qui nous guident, nous épaulent, en pleine tempête et nous sommes convaincus qu’elles le seront pour d’autres. Car n’est-ce pas le cœur de notre métier, de notre artisanat, de notre art, la raison même de ce pourquoi il est attaqué, de ce pour quoi nous devons le défendre : préserver, dans toute sa justesse complexe, le lien entre nous qui partageons ce monde, avec humilité, exigence et créativité… sans faillir.

Ruth Zylberman, présidente du jury

*Ce film a été soutenu à l’écriture par la bourse Brouillon d’un rêve de la Scam

** Premier film

*** Brouillon d’un rêve et Premier film

presse@scam.fr – +33 1 56 69 64 49

Alessandra Valente – alessandra.valente@scam.fr

Le Marathon des mots fête sa 20e édition. Partenaire de la Scam depuis de nombreuses années, il accueille la remise du Prix Marguerite Yourcenar 2024 lors d’une après-midi consacrée cette année à la lauréate Lydie Salvayre.

L’occasion également pour la Scam de célébrer les écritures du réel en invitant Ariane Chemin, Max De Paz et Jean-Pierre Martin.

C’est pour mieux approcher un auteur, appréhender son univers, (re)découvrir son talent que le Prix Marguerite Yourcenar, doté de 8000 euros par la Scam, couronne un auteur ou une autrice et l’ensemble de son œuvre. Le Prix Marguerite Yourcenar, décerné cette année à Lydie Salvayre, s’inscrit résolument dans le paysage des grands prix littéraires, aux côtés des prix Joseph Kessel et François Billetdoux.

à 17h00 – Rencontre avec Édouard Louis et Max De Paz (La manche, Gallimard)

Salle du Sénéchal, COMPLET

à 16h30 – Maz De Paz lit La manche (Gallimard)

au Musée Paul Dupuy, gratuit sur réservation

à 19h – Rencontre avec Ariane Chemin (Ne réveille pas les enfants, Le sous-sol)

Librairie Les Passantes, L’Union

à 11h30 – Jean-Pierre Martin lit N’oublie rien (L’Olivier)

au Musée Paul Dupuy, gratuit sur réservation

à 17h30 – Ariane Chemin lit Ne réveille pas les enfants (Le sous-sol)

Salle du Sénéchal, gratuit sur réservation