La Scam, YouTube et Jeanne Seignol organisent une soirée autour de la littérature en réunissant des créateurs et créatrices de contenus qui réinventent la façon de parler du livre. Une immersion dans l’univers du Bootkube, à ne pas rater !

Le temps d’une soirée, la Scam en partenariat avec YouTube ouvre ses portes à quatre figures francophones :

Audrey – Le Souffle des mots est une pionnière de l’influence littéraire et partage sa passion des mots depuis plus de 10 ans.

Christiane Tran dont ses vidéos mêlent récits intimes et découvertes littéraires.

Jeannot se livre dédramatise la littérature sous toutes ses formes.

Corn8lius se distingue par des formats courts et une approche mêlant littérature, culture japonaise et introspection.

Assistez à la projection d’une sélection de leurs vidéos, suivie d’un temps d’échange avec le public. L’occasion de plonger dans les coulisses des chaînes YouTube et de rencontrer celles et ceux qui redessinent notre rapport aux livres.

Les places sont très limitées : une seule place par inscription.

Assurez-vous de pouvoir venir avant de vous inscrire.

Lauréat de L’Œil d’or 2025 – Le Prix du documentaire à Cannes pour son premier long métrage Imago, Déni Oumar Pitsaev revient sur la genèse du film : un retour dans la vallée de Pankissi sur les traces d’une histoire familiale marquée par l’exil et la guerre, au cœur d’une nature sublime, à la fois refuge et mémoire. Propos recueillis par Emmanuel Raspiengeas.

Dire au revoir à l’enfant de 8 ans que j’étais, qui n’a pas eu de père pour le protéger des horreurs de la guerre.

Déni Oumar Pitsaev

Je n’étais pas destiné à faire du cinéma. Ce n’était pas un rêve d’enfant, c’est venu beaucoup plus tard. J’ai commencé par des études à Sciences Po Paris, puis d’histoire, et c’est ensuite que je me suis tourné vers le cinéma. Je suis parti en Belgique pour étudier à l’INSAS, à Bruxelles. En sortant, j’ai commencé à faire des courts et des moyens métrages. Et c’est bien parti pour le moment !

La première inspiration est venue vers 2018, lorsque mon cousin, Daoud, qui habite la vallée de Pankissi, m’a proposé de venir y passer l’été pour me convaincre de m’y installer. J’ai pensé m’y rendre avec l’idée de peut-être en faire un film, mais finalement, le voyage n’a pas eu lieu. Mais quelques années plus tard, ma mère, avec l’aide de Daoud, m’a acheté un terrain pour me donner une vraie raison de venir sur place. Pour m’attirer ! L’idée du film a commencé à changer. Et lorsque mon père a appris cette initiative de ma mère, il m’a dit qu’il voulait venir sur place lui aussi pour m’aider à y construire une maison. Tout est donc parti d’une idée assez simple – passer un été sur place – pour se transformer en quelque chose qui a largement dépassé ce que j’avais prévu initialement. Le film était très écrit. Quand j’écris, ce ne sont que des suppositions : j’imagine que les choses vont se passer « comme ça ». J’élabore une structure dramaturgique à partir des gens que je connais. Mon film avait donc un début, un milieu et une fin, mais bien sûr, le réel est beaucoup plus fort. Par exemple, je ne connaissais pas très bien mon père, et mes scènes avec lui sont très différentes de ce qui était prévu. Je savais lors de l’écriture que je chercherais à avoir une discussion intime avec lui. Je pensais qu’il ne parlerait pas beaucoup, qu’il serait très timide, que cela donnerait une scène assez mutique. Finalement, ce fut totalement l’inverse, ce qui m’a énormément surpris. Ce que l’on écrit en amont, c’est bien, ça nous protège, ça nous prépare, mais il faut être capable d’accepter le réel tel qu’il est, et embrasser la générosité que les gens offrent à la caméra.

Ça s’est fait très naturellement avec la famille proche, sans aucune résistance. Tout advenait devant la caméra, sur le vif. Avec les autres, c’était curieux. J’étais celui qui était d’ici et de l’extérieur à la fois. La seule résistance qu’il y avait au début, c’était avec les jeunes. Mais après, ce sont eux qui voulaient être le plus filmé ! Ils étaient très contents que je vienne avec cette caméra, qu’un membre de leur communauté les filme. Ça m’a aidé. C’était comme un jeu. Les gens se sont habitués à nous et à la présence de la caméra, même s’il était important pour moi qu’ils n’oublient pas cette présence non plus.

Il a tout de suite été clair que ce ne serait pas moi qui filmerais. J’aurais été obnubilé par les réglages, par le cadre, et je n’aurais pas été présent. Je devais être aussi vulnérable que les personnes face à moi, qui me donnaient tant. Il était important d’être également dans le cadre, pour que l’émotion me traverse aussi, qu’on le voit, qu’on le sente, que ce soit une réalité physique. Pour pouvoir être moi-même, je ne pouvais pas être l’homme avec une machine. Durant des discussions aussi intimes, je n’aurais pas pu avoir le regard de la personne en face, nos yeux ne se seraient jamais croisés.

En fait, je raconte comment je reviens pour mieux repartir. Au fond, je savais que je ne pourrais sûrement pas vivre là bas, mais comme je sentais que le dialogue était possible, qu’on m’écoutait, je me suis dit que des choses pouvaient advenir dans cet espace. Le Pankissi n’est pas ma terre natale, c’est une sorte de Tchétchénie hors sol, mais je m’y suis rendu pour peut-être dire au revoir à l’enfant de 8 ans que j’étais, qui n’a pas eu de père pour le protéger des horreurs de la guerre. Je suis revenu pour libérer cet enfant et repartir avec mes propres rêves d’adulte.

Oui et non. C’était une maison volontairement provocante pour ouvrir l’espace pour un dialogue et pour le rêve. Les maisons sont censées représenter ce que nous sommes, quels sont nos rêves, sans que nous ayons besoin de les dire. Et je rêve vraiment de cette maison ! La provocation n’était donc pas totale. La vraie provocation que je recherchais, c’était oser dire les choses. Ce qui était provocant dans mon projet, ça n’est pas seulement qu’elle était futuriste, mais qu’elle était hors-sol. Pour ma communauté, la partie la plus importante d’une maison, à construire en premier, c’est… le sous-sol ! Car la guerre peut toujours revenir, il faut avoir une cave pour se protéger. Tout le monde a été traumatisé par plusieurs guerres. Moi-même, dès mon enfance, j’ai passé beaucoup de temps dans des caves pendant les bombardements russes. Mon enfance, c’est ce traumatisme, et moi j’ai besoin d’une maison très lumineuse, qui va vers le haut, qui regarde loin. Je refuse de penser au retour de la guerre. C’est comme le chant d’une sirène, qui cherche à vous attirer dans ses griffes. Et puis, psychologiquement, je trouve ça très dur de construire une maison en se disant qu’elle peut être détruite. Dans mes souvenirs d’enfance, très peu de gens sont remontés vivants des caves, étouffés ou écrasés sous l’écroulement des maisons. Si des bombes doivent me tomber dessus, je préfère mourir tout de suite dans ma maison que souffrir dans ma cave.

C’est presque un court-métrage à l’intérieur du film. J’avais imaginé le dispositif, mais je ne savais pas ce qui sortirait de moi, ni comment mon père réagirait, et comment ce « match » se jouerait entre nous. Le tournage a duré seulement deux heures, desquelles nous avons gardé 15%, ce qui est énorme. J’ai totalement oublié la caméra, j’étais entièrement absorbé par ce que j’étais en train de vivre, et l’équipe a parfaitement suivi. Elle m’a donné beaucoup. Ça n’était pas facile physiquement, avec un terrain très accidenté et des branches partout. Il n’y avait pas de pause, pas de coupures, la caméra a presque tourné en plan séquence, même s’il a fallu s’arrêter deux fois pour changer les batteries. Nous avons longtemps pensé que la séquence était trop longue, nous avons beaucoup coupé au montage.

Avec Laurent Sénéchal, le monteur, la construction du film s’est faite autour de cette scène. Elle modifie le film. Durant toute la première partie, on pense que le film va quelque part, puis il change de direction avec l’arrivée de ma mère, puis encore avec l’arrivée du père. Le film nous mène jusqu’à cette fin que l’on n’attend pas.

Il a toujours été là. Il vient de mon père et de la dernière nuit que j’ai passé avec lui, enfant, en Tchétchénie. Il a fait des études de biologie, et il m’avait parlé de l’imago, cet état de métamorphose chez les insectes. Pendant des années, je me suis demandé s’il voulait me parler de lui, de moi, ou encore de la société tchétchène… C’est quelque chose qui est resté en moi très longtemps. Et puis, des années plus tard, quand je lui ai parlé de mon projet de film et qu’il m’a dit qu’il voulait venir m’aider, j’ai su qu’il serait un personnage très important. J’ai donc titré le film « Imago », en imaginant que nous parlerions de ça durant cette marche que je voulais faire avec lui, et qu’il pourrait m’en expliquer le sens, et me donner des réponses que je n’avais pas eues à 8 ans. Mais quand je lui ai posé la question dans la forêt, il a fait comme s’il ne comprenait pas. Je lui ai donc redemandé autrement, mais au bout de la troisième tentative, j’ai compris qu’il était dans le déni. J’ai donc laissé tomber. Mais ce titre existait bien avant le film.

La post-production s’est déroulée entre Bruxelles et Paris, où nous avons tout fait en même temps pour réussir à tenir les délais pour le Festival. Quand je suis arrivé à Cannes j’étais tellement épuisé… Il y avait trop de choses qui se passaient, j’étais submergé. J’étais content mais je ne comprenais pas ce qu’il se passait, comme le jour de la remise du prix. Je n’ai pas tout compris, je n’ai pas vécu autant d’émotions que je pensais. J’ai aussi été très heureux du prix du jury de la Semaine de la Critique, parce que je concourais face à des fictions également. Mais ma plus grande émotion a été le jour de l’annonce de ma sélection à la Semaine de la Critique, plus encore que pour le prix. C’est mon premier long métrage, mais aussi le premier de ma productrice, Alexandra Melot, qui est un personnage incroyable, qui n’a jamais cessé de me pousser à croire à ces rêves, à oser rêver, et qui a toujours eu plus d’ambition que moi pour ce film. Nous étions tous les deux novices, et nous avons vraiment eu la chance des débutants !

Le film Imago sortira en salles le 22 octobre 2025.

La Scam organisera une avant-première au mk2 Bibliothèque à Paris, le 7 octobre 2025.

Le jury a retenu 8 projets cette année. Bravo aux lauréates et lauréats de la bourse Brouillon d’un rêve Journalisme !

Le jury était composé des journalistes invité·es Sophie Boutboul, Céline Bontron, Camille Diao et des journalistes membres de la commission Journalisme de la Scam : Nathalie Sapena, Sophie Piard, Didier Dahan, Violaine Vermot-Gaud, Anne Poiret, Emilie Gillet, Eric Lagneau, Jean-Michel Mazerolle, Marie-Pierre Samitier, Thierry Ledoux, Jennifer Deschamps, Cédric Lang-Roth, Isabelle Souquet, Walid Berrissoul, Sophie Bechir et Steven Wassenaar

Le prix est attribué à Thomas Morel-Fort pour son projet de reportage Carry that Weight. Il lui sera remis le jeudi 4 septembre à Visa pour l’image.

En quelques décennies, la Chine est passée d’une situation de pénurie alimentaire à une véritable épidémie d’obésité. Aujourd’hui, plus d’un adulte sur deux est en surpoids ou obèse. On estime qu’en 2050, 630 millions de Chinois seront concernés. L’enjeu est donc colossal.

Face à cette crise causée par une urbanisation massive et une croissance fulgurante, un abandon du régime traditionnel au profit d’une alimentation occidentalisée ultra-transformée et un mode de vie de plus en plus sédentaire, deux réponses opposées se dessinent :

Comme dans mes travaux précédents, je chercherai à incarner cette problématique sociétale par les histoires personnelles de plusieurs personnages.

Ce travail racontera ce que signifie “perdre du poids” en Chine en mettant en regard l’essor à la fois de solutions ultra modernes dont on ignore encore les effets secondaires et d’autres maintes fois éprouvées, presque anachroniques mais qui rencontrent un succès croissant.

Thomas Morel-Fort

Photographe indépendant, Thomas Morel-Fort travaille principalement sur des projets documentaires au long cours. Son travail a été publié dans The Guardian, Der Spiegel, 6mois, Marie Claire International, Grazia, Le Parisien, L’Express, L’Obs, Paris Match, La Croix, Le Figaro Magazine, Marianne, Le Monde, L’Équipe Magazine, Mediapart…

En 2015, il entame son premier projet au long cours sur les employées domestiques philippines. Pour cette enquête, il se fait lui-même embaucher comme employé domestique aux côtés de Donna en immersion pendant plus d’un mois dans la villa d’une riche famille libyenne sur la Côte d’Azur. Le Prix Camille Lepage reçu au Festival Visa Pour L’Image en 2019 lui permet de se rendre aux Philippines suivre les familles des femmes rencontrées en France. Tout en continuant de couvrir l’actualité (crise des rohingyas, mouvement des gilets jaunes, conflit en Ukraine),il réalise en duo avec Axelle de Russé un projet à la chambre photographique sur les arts vivants en France après la crise du Covid. Ce projet est lauréat de la commande nationale de la BNF, Radioscopie de la France et exposé dans l’exposition « La France sous leurs yeux » en 2024.

En 2022, il remporte le 1er prix catégorie Sport Story avec un reportage sur Fallou Diop, jeune jockey sénégalais, aux Poyi (Picture of the year international) et le 2eme prix catégorie Sport Story aux Istanbul Photo Awards. En 2023, il remporte le 2eme prix aux Siena International Photo Awards catégorie Daily Life. Son travail a été exposé aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, en Turquie, en Italie et en France. En 2025, il est projeté au Festival Deauville Sport Images Festival et est représenté par la Galerie COURCELLES à Paris.

Depuis 2015, le prix Pierre & Alexandra Boulat, soutenu et doté de 8 000 euros par la Scam pour la dixième année consécutive, permet la réalisation d’un projet de reportage photographique inédit.

Dimitri Beck (Polka), Jean-François Camp (Galerie Durev), Cyril Drouhet (Le Figaro Magazine), Romain Lacroix (Paris Match), Delphine Lelu (Visa pour l’image), Lucie Moriceau-Chastagner (Musée de l’Armée) et Steven Wassenaar (photographe, membre de la commission Images fixes de la Scam).

Jean Chung (2008), Margaret Crow (2009), Lizzie Sadin (2010), Maciek Nabrdalik / VII (2012), Arnau Bach (2013), Kosuke Okahara (2014), Alfonso Moral (2015), Ferhat Bouda / Agence VU’ (2016), Romain Laurendeau / Studio Hans Lucas (2017), Jérôme Sessini / Magnum Photos (2018), Axelle de Russé / Hans Lucas (2019), Jérôme Gence (2020), Mary F. Calvert (2021), Laura Morton (2022), Paolo Manzo (2023), Gaëlle Girbes (2024).

Contact

Pour toute demande d’information : annie@pierrealexandraboulat.com

La Scam dresse chaque année à La Rochelle, un état des lieux du secteur audiovisuel. L’occasion de donner le point de vue des auteurs et des autrices sur leur situation et les chantiers français et européens en cours.

57 094 membres actifs (dont les héritiers ayants droits) en 2024 (+ 2441 auteurs et autrices)

34 261 auteurs et autrices ont perçu des droits

124,7 M€ de droits d’auteurs collectés (+ 7 %)

110,61 M€ répartis aux ayants droit (+ 0,7 %)

81% pour l’audiovisuel linéaire et non linéaire (+ 7,6 %)

7,6 % pour la radio

4,3 % pour les journalistes

4% pour les plateformes et réseaux sociaux

3% pour l’écrit, la photo et l’illustration

216 182 œuvres audiovisuelles déclarées (Une hausse de 19,5 % due à la progression des déclarations de vidéastes (+ 23,7 %))

44 053 œuvres radiophoniques déclarées (+ 10 %)

11 754 auteurs et autrices d’œuvres littéraires ont perçu des droits

2025 est une année riche en nouveaux accords bilatéraux à sceller et à signer. En effet, les contrats auprès des quatre grands opérateurs français (Orange, Bouygues Telecom, SFR/SFR Fibre et Free), initialement gérés toutes sociétés d’auteurs confondues, sont en cours de renégociation ainsi que les contrats Radio France, RFI et Meta. Force est de constater que ces négociations sont de plus en plus tendues.

Mais, depuis l’édition 2024 du Sunny Side, la Scam a réussi à signer de nouveaux accords de licence avec les partenaires suivants :

Plusieurs accords bilatéraux ont également été signés avec divers services de vidéo à la demande : TFOU Max, Molotov, La Cinetek, Filmo TV, Tënk Canada, Jour du Seigneur TV, …

La Scam représente deux catégories de bénéficiaires des rémunérations des droits voisins issus de la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur : les journalistes et les « autres auteurs » concourant à des titres de presse (écrivains, photographes/illustrateurs et réalisateurs).

Pour les journalistes, la Scam a signé lundi 23 juin un avenant avec Radio France afin d’étendre son accord spécifique relatif aux droits des journalistes à cette part de rémunération de droits voisins leur revenant. Les journalistes de Radio France percevront donc par l’intermédiaire de la Scam leur part de droits voisins. Les discussions sont en cours avec France Télévisions et les syndicats de journalistes de France Télévisions pour étendre de la même façon l’accord spécifique des journalistes à cette part de droits voisins.

Pour les « autres auteurs », la Scam doit signer le 25 juin avec le SATEV et la Garrd, un accord pour fixer la part revenant aux réalisateurs. Cet accord vise l’équité de traitement entre les réalisateurs et les journalistes audiovisuels. Cette part sera gérée individuellement par les producteurs, mais rien n’est exclu, à l’avenir, pour une éventuelle gestion par la Scam.

La Scam, au sein de la Société des Auteurs Audiovisuels (SAA) et du Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (Gesac), a participé aux actions de lobbying et rejoint une très large coalition d’ayants droit dans l’UE pour contester la dernière version du « Code of practice », censé définir les obligations de respect du droit d’auteur et de transparence établies par l’AI Act adopté le 23 juin 2024.

Rédigée par un groupe de travail organisé par la Commission européenne, la dernière version du code constitue un recul par rapport aux acquis de l’AI Act : elle ne permet pas aux créateurs et créatrices et celles et ceux qui les représentent d’obtenir suffisamment d’informations sur les contenus protégés utilisés pour l’entraînement des IA génératives. Ces informations sont pourtant essentielles pour l’exercice de leurs droits.

De manière générale, l’exécutif européen montre des velléités préoccupantes de s’abstenir au maximum de réguler le marché de l’IA, alors que le Parlement compte plus de soutiens, parfois très actifs, une innovation encouragée par la régulation. Un rapport sur le droit d’auteur et l’IA générative y est en cours de rédaction et devrait être adopté en fin d’année. Nous y sommes très attentifs.

Signalons également qu’en novembre 2024, la première étude prospective significative (PMP Strategy pour la CISAC) sur l’impact de l’intelligence artificielle générative sur les revenus des créateurs est parue : elle met en évidence le recul prévisionnel de l’emploi (-21% dans l’audiovisuel d’ici 2028) et la création de valeur – significative – pour les fournisseurs d’IA.

Signalons la publication des rapports d’Alexandra Bensamoun (volet juridique) et Joëlle Farchy (volet économique) sur la rémunération des auteurs et autrices, commandés par le CSPLA, qui ont été adoptés officiellement hier. Ils portent sur la mise en œuvre du règlement européen sur l’IA. La Scam se félicite de pouvoir disposer de documents de qualité. Elle en partage très largement les conclusions sur les objectifs de transparence, d’identification des données entrainées et sur les pistes envisagées pour obtenir une rémunération des auteurices.

La Scam a contribué aux réflexions communes préalables à l’adoption de ces rapports et mené un travail de sensibilisation auprès des parlementaires, notamment dans le cadre de la mission « IA et création » menée au Sénat (Pierre Ouzoulias, Agnès Evren, Laure Darcos). Ses conclusions sont attendues pour l’été.

Par ailleurs, la Scam participe à la concertation organisée par les ministres de la Culture et du Numérique, réunissant ayants droit et acteurs de la tech. Une première réunion s’est tenue le 2 juin au ministère de la Culture.

En novembre 2024, les groupes audiovisuels France Télévisions, M6 et TF1, les principales organisations de gestion collective du secteur – l’Adami, la SACD, la Sacem et la Scam – ainsi que les syndicats de producteurs – ANIM France, le SPI et l’USPA – se sont réunis pour officialiser la création de LaFA, la filière audiovisuelle.

Parmi les acteurs de la filière, les chaînes de télévisions historiques sont les premières pourvoyeuses de droits et assurent le meilleur modèle de rémunération proportionnelle pour les membres de la Scam. Elles sont aussi les principales partenaires du financement de la création, aux côtés des producteurs, autre maillon essentiel de la chaîne de création. C’est pourquoi la Scam a soutenu la fondation de LaFA afin de porter une voix unie pour défendre l’écosystème de l’audiovisuel.

Dans un contexte de bouleversements profonds du secteur, l’ambition de LaFA est d’assurer la solidité de son modèle économique, d’accompagner sa transformation, de garantir la diversité et le renouvellement de la création dont les œuvres représentées par la Scam constituent une part essentielle. LaFA garantit aussi de défendre ensemble l’exception culturelle.

Alors que Delphine Ernotte Cunci, la présidente de France télévisions est confirmée à son poste pour un troisième mandat, et Laurent Vallet, président de l’INA également au sien pour un troisième mandat, de fortes incertitudes sur l’avenir de la gouvernance de l’audiovisuel public demeurent. La « PPL Lafon », qui propose la création d’une holding rassemblant France télévisions, Radio France, et l’INA, devrait en principe être discutée en séance publique le 30 juin.

L’urgence aujourd’hui est d’assurer à l’audiovisuel public les moyens des ambitions qui lui sont fixées.

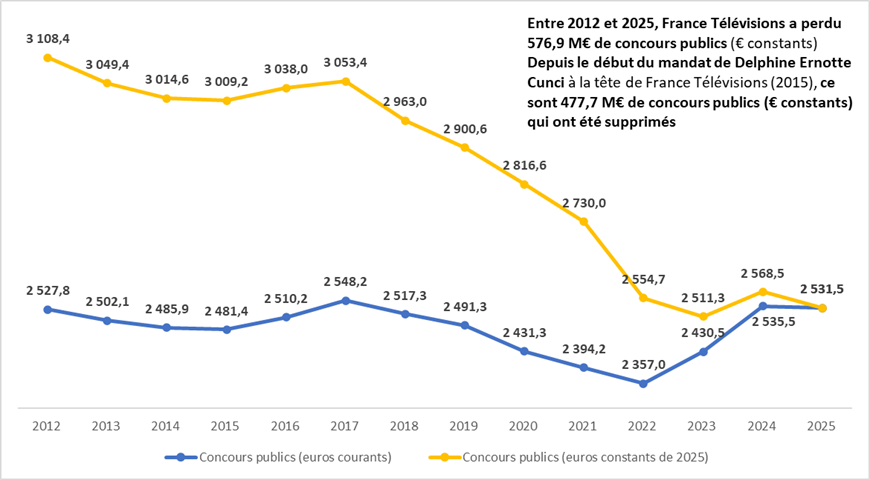

En 10 ans (ce qui correspond aussi au premier mandat de Delphine Ernotte), France télévisions a perdu près de 480M€ en euros constants.

Source : France TV, juin 2025

Le budget 2025 de FTV a été raboté de 47,6 M€ par rapport au projet de loi de finances initial, conduisant l’entreprise à anticiper un déficit de 23 M€ sur l’exercice en cours. En cours d’année 2024, l’entreprise avait déjà dû faire face à l’annulation de 36M€ de crédits.

Pour les auteurs et autrices, il est capital de sécuriser le financement de la production audiovisuelle : FTV reste le premier moteur de la création documentaire audiovisuelle.

Pour rappel : aujourd’hui FTV est astreinte à une enveloppe annuelle de 520M€, soit 440 M€ en audiovisuel (avec 105 M€ pour le documentaire français de création) et 80 M€ pour le cinéma. La profession s’inquiète, à l’instar du président de l’Arcom, que l’investissement dans la création subisse le prochain rabot des nombreuses coupes successives imposés à France TV.

Une récente étude de la Garrd – M6 : conditions de travail des auteurs réal – fait état d’un profond malaise concernant le travail d’un certain nombre d’auteurs et autrices qui réalisent des programmes pour M6.

Le sujet de la santé au travail ne peut laisser la Scam indifférente. Elle a écrit à Guillaume Charles, directeur général des programmes, pour en discuter. Elle souhaite également saisir le Syndicat des Producteurs et Créateurs de Programmes Audiovisuels (SPECT).

Enfin, la Scam demande à être associée aux discussions sur la charte tripartite auteurs/producteurs/diffuseurs que propose, à juste titre, la Garrd.

Chères autrices, Chers auteurs,

Afin de mieux rémunérer les droits de diffusion de vos œuvres, les membres du conseil d’administration ont voté en juin dernier une réforme préparée depuis plusieurs années par les services de la Scam, sur la base d’études prospectives réalisées à partir des résultats de trois années d’exercice.

Cette réforme concerne les chaînes dites « historiques » : France 2, France 3 nationale et régions, France 5, Arte, TF1, Canal+ et M6. Vous constaterez, dès la répartition du mois de décembre, les premiers effets de cette évolution, avec une application progressive des nouvelles règles.

Nous vous en avions communiqué les détails dans votre espace connecté en octobre et souhaitons ici en rappeler les mécanismes.

Pour une revalorisation globale des tarifs minutaires de référence, un ajustement des règles de répartition a été élaboré en fonction de tranches horaires de diffusion – précisons que c’est la première minute de sa diffusion qui inscrit une œuvre dans son créneau horaire.

Les tarifs minutaires de référence varieront donc en fonction des tranches horaires, avec une distinction entre chaînes publiques et privées, ces dernières étant soumises à des pratiques éditoriales et des modèles de financement différents. Ceci permet d’augmenter la rémunération des œuvres diffusées dans les tranches horaires de forte visibilité. Pour les autres tranches horaires, la rémunération sera en grande partie compensée par la hausse générale des tarifs minutaires.

Par ailleurs, pour permettre l’augmentation du tarif minutaire de référence, un taux d’abattement s’appliquera à toutes les rediffusions, quelle que soit la période de rediffusion.

Les premiers ajustements seront effectifs dès la répartition de décembre 2024, pour les diffusions du premier trimestre de cette année sur les chaînes concernées.

Pour une compréhension de ces nouvelles règles, nous vous invitons à consulter les tableaux ci-dessous.

Conscients de la complexité des calculs et de l’aspect technique de cette réforme, nous nous tenons à votre entière disposition pour toute question concernant ces ajustements et leur impact sur la répartition de vos prochains droits. Les services de la Scam restent à votre écoute, très attentifs aux effets de l’application de ces nouvelles règles destinées, répétons-le, à garantir une plus juste rémunération.

Très cordialement.

Rémi Lainé, réalisateur et président de la Scam

Hervé Rony, directeur général de la Scam

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à consulter le barème audiovisuel et les règles de répartition ou à nous contacter relations.auteurices@scam.fr

Anja Unger, présidente de la Scam,

Patrick Bazin, Luc Gallissaires et Laterna Magica,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2025 – 52 minutes – produit par Laterna Magica et TV Tours

Qui n’a pas appris à l’école Mignonne allons voir si la rose ? Mais qui connaît en revanche l’histoire de Pierre de Ronsard, Prince des poètes et père de la poésie française, dont nous avons fêté les 500 ans en 2024 ?

Ainsi, à l’occasion de son « anniversaire », qui fut une invention de son époque, nous vous proposons de plonger dans son histoire pour découvrir cet avant-gardiste qui vécut tout autant dans l’éclat et la lumière que dans la solitude et le silence.

et

2024 – 19 minutes – produit par Laterna Magica

La vie est un grand jeu dans les pas de Pierre, poète anarchiste converti à la traduction littéraire.

Anja Unger, présidente de la Scam,

Laurline Danguy des Déserts et AH ! PRODUCTION,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2025 – 90 minutes – produit par AH! PRODUCTION

Quarante ans après sa disparition, Bob Marley reste une icône planétaire.

Plus qu’un musicien, il est devenu un symbole universel. Chanteur, militant, prophète pour certains, il incarne une voix de liberté qui continue de résonner à travers les générations — au point, dit-on, d’avoir surpassé les Beatles dans la mémoire collective.

Ce documentaire, raconté par Aline Afanoukoé, retrace le parcours de Robert Nesta Marley, de ses débuts modestes en Jamaïque à l’héritage colossal qu’il a laissé au monde.

Un voyage intime au cœur de sa musique, de ses engagements, de ses contradictions aussi — pour mieux comprendre la force créative de celui qui inspire encore le monde entier.

Anja Unger, présidente de la Scam,

Aymone de Chantérac et GIRAF PROD,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2025 – 90 minutes – produit par GIRAF PROD

Hypersensibles, sans filtre, les personnes trisomiques nous font voir le monde autrement : Avec un grand truc en plus !

Si de nombreux progrès ont été réalisés pour favoriser leur inclusion, il leur faut encore, plus que n’importe qui, continuer à se battre pour trouver leur place dans notre société, braver le regard des autres, s’épanouir et être tout simplement heureux ! Pendant des mois, nous avons suivi certaines de ces personnes extra-ordinaires, à différents âges de la vie.

Anja Unger, présidente de la Scam,

Camille Monin, productrice, et Jan Vasak, réalisateur,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2025 – 52 minutes – Produit par Day for Night productions et France Télévisions

Avec la participation du RDGE, TV5 Monde, du CNC et de l’Eurométropole de Strasbourg

Animation réalisée par Bétrice Augereau avec le studio Amopix

Le 17 mai 1957, Henriette Trémeaud, épouse du Préfet du Bas-Rhin est tuée dans l’enceinte de la préfecture de Strasbourg, par l’explosion d’une boite à cigares piégée. C’est une histoire de terrorisme mais également une histoire de géopolitique européenne et mondiale. Dans cette affaire, nous retrouvons tous les ingrédients de ce qui nourrit l’histoire de l’espionnage russe en occident depuis 80 ans : espionnage, désinformation, manipulation et même meurtres…

Anja Unger, présidente de la Scam,

Olga Chernykh, LuFilms et Real Pictures,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2023 – 72 minutes – produit par LuFilms, Real Pictures, Tama Filmproduktion, Normandie Image et European Solidarity fund for Ukrainian Films

Une photo souvenir d’Ukraine suit une famille de Donetsk, ville industrielle prospère dans la région du Donbass. En 2014, la guerre éclate, bouleverse leur quotidien et les oblige, comme tant d’autres, à se réfugier à Kiev.

En février 2022, le danger les contraint à un second exil. Un sentiment permanent de perte les tourmente maintenant depuis des années.

Anja Unger, présidente de la Scam,

Lorena Zilleruelo, Les films de l’oeil sauvage et Capicúa Films,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2022 – 62 minutes – produit par Les films de l’oeil sauvage et Capicúa Films

Ce film a reçu le soutien de la bourse « Brouillon d’un rêve » de la Scam

Bastian, jeune chilien trans traverse une période difficile de sa vie : l’adolescence. Cette période devient davantage difficile à affronter lorsque Bastian fait tout son possible pour s’affirmer. Lorena, sa cousine va le suivre de ses 12 à ses 18 ans et ainsi filmer les bouleversements intimes que traversent sa famille et lui. Des difficultés économiques et sociales vont enrayer sa transition. Avec Bastian, nous faisons la rencontre d’un Chili qui s’ouvre grâce à sa nouvelle génération.

Le prix Albert Londres partage l’alerte lancée par la Société des journalistes de l’AFP, qui dénonce les terribles conditions de vie et de travail de ses correspondants à Gaza.

Le CA sortant de la SDJ

La Scam, partenaire historique du festival international du photojournalisme, vous attend à Perpignan, autour de trois rendez-vous à ne surtout pas manquer !

Mercredi 3 septembre à 15h au Palais des Congrès et des Expositions

Visa pour l’image accueille la cinquième session du prix Mentor 2025.

Doté de 5 000 euros par la Scam et d’une formation d’une valeur de 2 500 euros du CFPJ Paris, ce prix est dédié à la réalisation d’un projet photographique. L’occasion d’élire en présence du jury votre coup de cœur.

Jeudi 4 septembre de 15h à 16h30 au Palais des congrès, auditorium Charles Trenet

Dès 2023, la SAIF et la Scam organisaient, à Visa pour l’image – Perpignan, une première table ronde sur les bouleversements provoqués par l’émergence de l’intelligence artificielle générative, en particulier sur les enjeux pour les photographes et la liberté d’informer. Deux ans plus tard, la SAIF et la Scam proposent de faire un point d’étape sur les évolutions récentes et les perspectives à venir.

Quels sont les apports du nouveau règlement européen sur l’intelligence artificielle adopté en juin 2024 ? Quelles avancées pour la photographie de presse et la défense des droits d’auteur ? Quel est l’avenir du photojournalisme face au développement de l’IA ?

Cette nouvelle table ronde proposera un état des lieux de la situation juridique actuelle au niveau français et européen. La rencontre sera l’occasion d’évoquer les hypothèses en matière de rémunération et de défense des droits d’auteur et d’aborder les discussions en cours sur la transparence des données d’entraînement et les codes de bonne pratique. Enfin, il sera question des enjeux éthiques et professionnels que l’IA continue de poser pour le photojournalisme.

Le débat sera modéré par Pierre Ciot – photographe, administrateur et membre du bureau de la SAIF, introduit par Olivier Brillanceau – directeur général de la SAIF, en présence notamment de :

Nicolas Mazars – directeur des affaires juridiques et institutionnelles de la Scam,

Eric Barbier – journaliste reporter régional à L’Est Républicain et membre du bureau national du Syndicat national des journalistes (SNJ), co-organisateur du contre-sommet de l’IA en février 2025 à Paris,

Valérie Laure Benabou – professeur de droit privé à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris Saclay), personne qualifiée membre du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA),

Karine Daniel – sénatrice de la Loire-Atlantique (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), membre de la Commission des affaires européennes du Sénat, corapporteure de l’avis politique relatif au code de bonnes pratiques en matière d’intelligence artificielle adopté par la commission des affaires européennes du Sénat,

Olivier Laurent – directeur Adjoint de la Photographie du Washington Post et

Benoît Tabaka – secrétaire général et directeur des Affaires Publiques de Google France.

Jeudi 4 septembre au soir au Campo Santo

Le prix Pierre & Alexandra Boulat encourage le travail des photojournalistes se heurtant aux difficultés économiques de leur métier. Doté de 8 000 euros, il permet à un ou une photojournaliste de réaliser un reportage inédit.

Anja Unger, présidente de la Scam,

Axel Illary et Iman Production,

Sous le haut patronage de Madame Françoise Remarck, Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire,

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire

2002 – 60 minutes – produit par Iman Production

« Zouglou Feeling » explore les origines, l’évolution et l’impact social du mouvement Zouglou en Côte d’Ivoire, à travers les voix de ses pionniers. Témoignages, archives et instants de vie composent ce film engagé et vivant.

La projection sera suivie d’une séance de dédicaces de

Paru en 2024 aux éditions Le Lys Bleu

Ce livre vous invite à revivre l’histoire fascinante d’un mouvement musical qui a profondément marqué l’identité de la Côte d’Ivoire. Avec une plume pleine d’anecdotes, Axel Illary décrit le parcours tumultueux du Zouglou, de ses origines jusqu’à nos jours.