Le reporter Allan Kaval, lauréat du prix Albert Londres en 2020, témoigne des guerres non comme des conflits lointains, mais comme des réalités qui traversent nos frontières. Présente dans les ruines, les exils et les corps oubliés, la violence n’a ni fin ni ailleurs, et les morts habitent encore le présent.

« Où paraît devant nous une suite d’événements, il ne voit qu’une seule et unique catastrophe, qui ne cesse d’amonceler ruines sur ruines et les jette à ses pieds. »

Walter Benjamin – « Sur le concept d’histoire », 1942

Voir s’accumuler les ruines et prévenir ceux qui cheminent au-devant d’elles. Pendant quelques années, j’ai appris mon travail dans des mondes modelés seulement par les effets de la violence sur la matière humaine. Pour persévérer dans son être, la vie des hommes et des femmes devait échapper à la violence des uns, se protéger par la violence des autres. Ou même l’exercer.

Jamais je n’ai témoigné de guerres entre États. Quand j’ai tenté de le faire, une fois, j’ai failli en mourir. La guerre que je connais est un champ de force où capitales, milices, partis, individus gravitent les uns autour des autres, entrent en collision, laissant dans leur passage les ruines du monde humain.

Je ne sais pas pour qui travaille le journaliste, mais j’exerce le métier de journaliste et je sais pour qui je travaille

Allan Kaval

J’ai voulu la raconter non pas comme un phénomène militaire mais comme un état social. J’ai voulu raconter le moment où les lois ordinaires de la physique humaine basculent, par la force des armes, dans une autre dimension.

L’autorité qui s’appliquait hier à tous disparaît. Votre voisin règne désormais sur le quartier. Votre fille porte un uniforme pour sortir en ville car c’est désormais la mode. L’éclairage public ne fonctionne plus. Les décisions des nouveaux chefs sont arbitraires. Une rue du quartier est maintenant barrée par des miliciens.

La géographie du pays n’est plus la même. Quand des lignes de front sont tracées perpendiculairement aux rails, les gares ne servent plus à rien puisque les trains ne mènent nulle part, et que les villes, dominées par des autorités rivales, s’éloignent les unes des autres.

Le jardin public est couvert de feuilles mortes, et il faut sourire bien grand à cet ancien camarade de classe qui fait maintenant la police.

Et puis, j’ai voulu raconter que les villes meurent aussi. Les rues, les souvenirs qu’on y accroche, les itinéraires quotidiens que l’on prend pour aller au travail ou aller chercher les petits à l’école peuvent disparaître dans un amalgame de gravats, de chair humaine et d’œufs de mouche. Après les sièges, après le passage des bombes lancées du ciel, des obus tirés dans le confort de l’arrière, l’odeur de Rakka après la bataille s’est coulée dans mon ventre pour se mêler à celle qu’y avait laissé la vieille ville de Mossoul.

Je ne sais pas pour qui travaille le journaliste, mais j’exerce le métier de journaliste et je sais pour qui je travaille. Je travaille d’abord pour ceux qui croient vivre en paix.

J’ai voulu travailler à ce qu’ils sachent que la paix n’est qu’une fine pellicule opaque derrière laquelle l’état de guerre attend, prêt à bouleverser un ordre du monde qui ne tient qu’à l’illusion du droit. La guerre sur laquelle je travaillais, et que je travaillais à raconter, était tout simplement l’injustice toujours à l’affût, toujours prête à déchirer le tissu des jours ordinaires quand on la croit contenue.

J’ai aussi travaillé pour qu’ils comprennent que cette fine pellicule opaque est aussi poreuse.

J’ai travaillé pour qu’ils sachent que le monde de la guerre que je fréquentais un peu pour leur compte n’avait en fait pas de frontière connue avec le leur. J’ai écrit pour ceux qui croyaient encore à l’ailleurs et pour les détromper. Lorsque j’écrivais, souvent loin du métal des balles et des bombes, sur des sociétés en guerre, j’avais à cœur de montrer qu’elles n’étaient pas séparées des nôtres.

L’instant où un exilé de Côte d’Ivoire qui, des semaines plus tôt, a transité par la Libye et qui ne sent plus ses pieds dans la nuit glacée, après avoir traversé la montagne et la frontière française, est un instant de guerre. La généalogie de cet instant passe par une route déterminée par des guerres, filles de guerres plus anciennes qui aboutissent après des siècles au contact brûlant de la neige avec la peau de cet homme car le froid qu’il ressent cette nuit-là a une histoire politique.

J’ai travaillé pour ceux qui ne pouvaient pas le savoir, j’ai voulu les prévenir que la guerre s’infiltrait dans les interstices de leur monde. Tout reportage au fond est un reportage de guerre.

Quand j’ai écrit sur les prisons syriennes, des oubliettes où on avait jeté la dernière matière humaine survivante de l’État islamique, je travaillais pour prévenir ceux qui me liraient en Europe que le territoire de l’Occident vainqueur, le leur, s’étendait au-delà des frontières de leurs foyers jusque dans le corps de ces hommes mourants. Je voulais les prévenir que la prison, lieu du non-droit, comme la frontière, comme les ruines des villes que nous avions rasées nous avaient emportés tout entier dans une faille percée entre les mondes. J’ai travaillé pour ceux que je voulais prévenir pour leur dire que l’illusion de l’ordre allait se dissiper et que le chaos avait déjà tout recouvert. J’ai travaillé pour ceux qui ignoraient encore qu’ils étaient dans la prison et que la prison était déjà en eux.

J’ai voulu raconter que le chaos, le non-droit, la guerre, la violence en somme, ne connaissaient pas de limite géographique. J’ai voulu montrer qu’elle n’avait pas non plus de limite dans le temps, avertir que les guerres ne finiraient pas tant qu’il y aura une mémoire humaine.

Le présent, que, journaliste, j’avais fait profession d’expliquer, n’était en réalité rien d’autre que la présence du passé

Allan Kaval

J’ai travaillé pour les vivants, pour leur dire que les morts sont nos contemporains.

Un jour, et à cette fin, j’ai raconté une histoire lettone.

L’empire qui avait dominé le pays s’était lancé l’hiver précédent dans une guerre conquête justifiée au nom d’une guerre plus ancienne, une guerre que les grands-pères des hommes que j’avais rencontrés avaient parfois faite dans des camps opposés. Obsédés par les souvenirs qu’ils avaient reçus d’eux, puisque les souvenirs, c’est connu, sautent une génération, ces hommes s’étaient mis à fouiller la terre. Ils y cherchaient les traces de la guerre dont la mémoire les avait accompagnés vers l’âge d’homme.

Ils fouillaient le monde souterrain, là où le passé demeure pour y trouver le métal de cette guerre-là. Des boucles de ceinture. Des insignes. Des obus. Mais en cherchant le métal, ils sont tombés sur de la matière humaine, des os mêlés comme le métal à la terre pour laquelle leurs grands-pères et bien d’autres avaient fait la guerre.

Puis, tous les ans, ils ont continué à chercher, à creuser, à déterrer, à séparer les traces des hommes au sol où on les avait oubliés. Tous les ans, les hommes qui creusent recommençaient. Ils sont devenus célèbres.

J’étais avec ces hommes le jour où ils ont ouvert une fosse commune, au fond dans une forêt. Au début de l’occupation allemande des pays baltes, des miliciens ivres y avaient abattu hommes, femmes, enfants juifs. Pour s’épargner des efforts inutiles, ils les avaient abattus dans une tranchée toute prête datant de la guerre précédente. C’était une tranchée allemande du front de l’est. Il a suffi de la remplir de corps, de la recouvrir de terre pour en faire un charnier.

Les gens du village voisin ont prétendu oublier, mais un acharné de la mémoire a fini par retrouver les morts.

Il a appelé les hommes qui creusent.

Quand les hommes qui creusent ont ouvert la fosse commune, certains squelettes ne pouvaient pas être distingués les uns des autres. On avait trouvé un dentier, une chaussure de dame, et il y avait, affleurant de la terre si douce, légère et sableuse, un petit crâne d’enfant.

Au bord de la fosse, le fils d’un des hommes qui creusent, un petit garçon qui allait grandir dans une Europe en guerre, regardait ce crâne, ni plus grand ni plus petit que le sien.

L’enfant mort et l’enfant vivant avaient le même âge.

J’ai alors compris. Le présent, que, journaliste, j’avais fait profession d’expliquer, n’était en réalité rien d’autre que la présence du passé.

Depuis, je sais que je travaille pour ceux qui croient encore aux frontières, ceux qui croient percevoir des frontières dans l’espace et aussi dans le temps.

Je travaille pour que le regard qu’ils portent sur le monde, le temps de la lecture d’un article, peut-être, s’en libère.

Je travaille pour les vivants, et je travaille donc pour les morts.

Ce texte a précédemment été publié dans l’ouvrage « Pour qui travaillent les journalistes ? – Les Prix Albert-Londres prennent la plume » aux Éditions de l’Aube – octobre 2023.

Allan Kaval est journaliste, lauréat en 2020 du prix Albert Londres pour ses reportages sur la Syrie publiés dans Le Monde, et du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre.

La commission audiovisuelle de la Scam a décerné le prix Charles Brabant au cinéaste Avi Mograbi, pour l’ensemble de son œuvre. Son engagement pour la justice au Moyen-Orient et sa contribution innovante au langage cinématographique en font une figure majeure de la création documentaire.

Avi Mograbi naît en 1956 à Tel Aviv, dans une famille sioniste dont il va s’éloigner politiquement à l’adolescence. Après trois années de service militaire obligatoire, il étudie la philosophie à l’Université de Tel Aviv, puis se forme aux arts plastiques à l’école d’art de Ramat Hasharon.

Depuis la fin des années 1980, il décortique dans ses films l’histoire et le présent d’Israël : son métier de cinéaste ne saurait être dissocié de sa relation intime et critique à son pays natal. Refusant toute neutralité ou objectivité feinte, il porte à l’écran toute la complexité du réel, en s’incarnant à la fois comme auteur et personnage de ses films.

Son œuvre explore des réalités politiques et sociales souvent occultées : l’expulsion de Palestiniens (Deportation, 1989 – primé au festival de Cracovie), les manipulations policières ayant conduit à la condamnation de jeunes Arabes israéliens (The Reconstruction, 1994 – Prix du meilleur documentaire, Institut du film israélien), ou encore le culte des figures politiques (Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon, 1997). Avi Mograbi montre l’instrumentalisation des mythes fondateurs de l’Etat hébreu dans l’éducation israélienne (Ne vengez qu’un seul de mes deux yeux, 2005), met en scène son dilemme moral à raconter l’histoire d’un criminel (Z32, 2009) et expose la mécanique de l’occupation israélienne, à travers les témoignages de soldats vétérans (Les 54 premières années, manuel abrégé d’occupation militaire, 2022).

Son style singulier, mêlant autofiction et cinéma direct, est toujours traversé par une opiniâtreté à raconter et un sarcasme séduisant. En utilisant sa propre image comme espace de doute, de réflexion, de confrontation, Avi Mograbi déplace notre regard, rend alerte, et pousse à la considération de l’autre.

Prochainement sur le site de la Scam, un grand portrait du lauréat et des liens d’accès libre à quelques-uns de ses films.

Le Prix Charles Brabant, créé en 1981, honore la mémoire du président fondateur de la Scam, Charles Brabant. Il consacre le parcours d’un auteur ou d’une autrice dont l’exigence a laissé son empreinte sur la création documentaire.

Il est doté de 8 000 €.

Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

La commission audiovisuelle de la Scam est heureuse d’annoncer que le prix Charles Brabant pour l’ensemble d’une oeuvre sera remis à la cinéaste Simone Bitton.

De Palestine : histoires d’une terre (1993) ; Mur (2004) ou Rachel (2009) à Ziyara (2021), la documentariste n’a cessé de filmer celles et ceux qui témoignent de l’infinie complexité du réel et de sa douleur. Ses films sont des voyages dont on ne revient pas indemnes. Ils resteront.

Simone Bitton naît en 1955 à Rabat (Maroc) dans une famille juive marocaine, qui émigre en Israël lorsqu’elle a onze ans. En 1972, elle fait son service militaire ; la guerre avec l’Egypte éclate un an après. La violence du conflit la marque profondément. Elle s’installe à Paris en 1981, et commence à réaliser des films documentaires, tissés de récits individuels et empreints de sa propre histoire. Sa vision de cinéaste est forgée par une identité riche et complexe – Simone Bitton se définit comme juive arabe – et un engagement pacifiste.

Elle explore, pour la télévision, les questions historiques, politiques et culturelles qui traversent la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Films d’archives (Palestine : histoire d’une terre, 1997) ; portraits d’artistes (Les Grandes voix de la chanson arabe, 1990 ; Mahmoud Darwich : et la terre, comme la langue, 1998) ou biographie politique (Ben Barka, l’équation marocaine, 1998). Elle passe ensuite au cinéma avec L’Attentat (1998) ; Le Mur (2004), et Rachel (2009). Des films où elle met en lumière la folie du conflit israélo-palestinien, et donne voix à celles et ceux qui résistent aux discours de guerre. Dans son dernier film, Ziyara (2021), la réalisatrice va à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive.

Son engagement est aussi celui de la rigueur formelle et de l’exigence artistique. Son travail a été sélectionné et récompensé dans de nombreux festivals prestigieux et plusieurs de ses films sont considérés comme des ouvrages de référence et sont régulièrement rediffusés.

Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

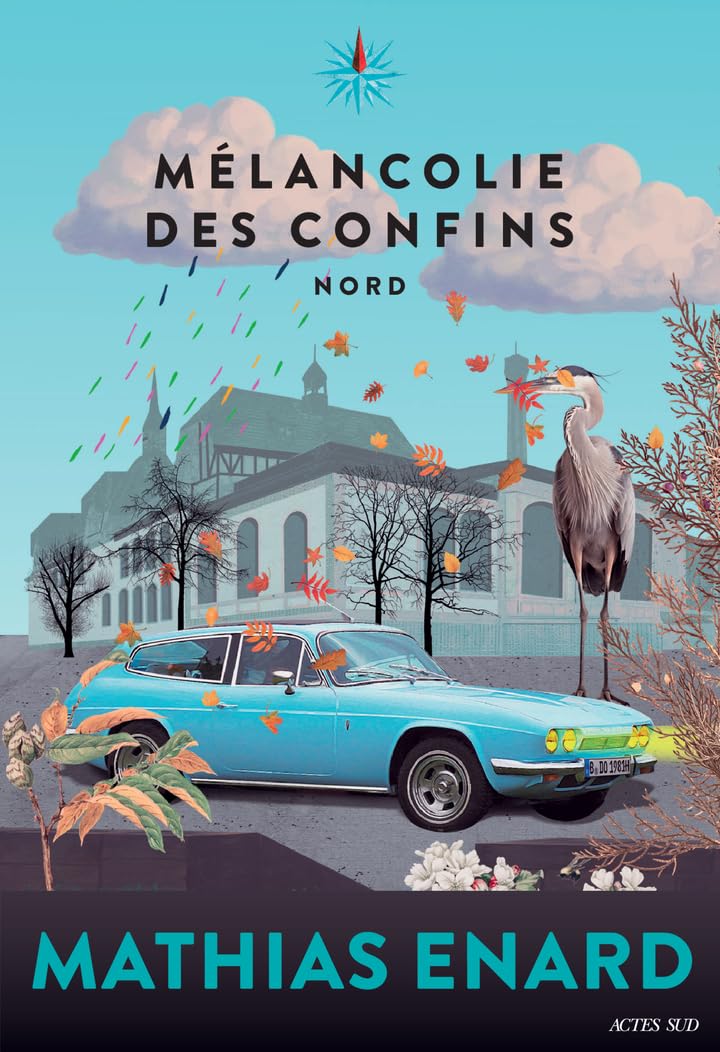

Le Prix sera remis à Mathias Enard le dimanche 8 juin à 14h au Grand Auditorium du Palais du Grand large, dans le cadre du Festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo.

L’âme vagabonde chez Mathias Enard s’accompagne souvent d’un sentiment de mélancolie. Celle qui sourd de ce livre est joyeuse, festive, et le chagrin devient porte ouverte sur un sentiment d’espoir. Grand voyageur, de l’Europe à l’Orient, polyglotte, traducteur à ses heures, l’orientaliste et Prix Goncourt 2015 nous entraîne pour un automne à Berlin, première escale d’un long périple aux quatre points cardinaux, et dans un espace à la fois géographique et imaginaire, une plongée dans l’intime et dans le temps – « De toutes les frontières que franchissent les voyageurs, celle du temps est la plus courante. » Sous sa plume, il est vrai, les confins deviennent encore plus flous, donc à portée de rêve.

Dans ce long cheminement vers les lointains où l’érudition et de savoureuses anecdotes sont au rendez-vous, on apprend que les larmes sont un précipité de l’Histoire, on éprouve la folie de Jakob Lentz, on se transforme en pantin de neige, à l’instar de l’auteur, à la moindre bourrasque de neige, et on voyage en compagnie de Goethe, Nerval, Heine ainsi que de quelques poètes arabes, jusqu’au bout de la nuit. Les amis d’ici ou de là-bas sont omniprésents, au gré des célébrations littéraires ou des desseins d’ailleurs. Et le spleen se dissout au gré des chemins de traverse. Pérégrin de l’ancienne Prusse au regard humaniste, chantre d’une Europe artistique qui se renouvelle sans cesse, Wanderer à l’ancienne en quête des mondes de demain, Enard ne cesse d’étonner. Et de plonger dans l’altérité.

Olivier Weber, président du jury

Cette année, le jury présidé par Olivier Weber était composé de Tahar Ben Jelloun, Annick Cojean, Velibor Čolić (lauréat 2024), Simonetta Greggio, Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory, Hubert Prolongeau, Guy Seligmann.

Né en 1972, écrivain et traducteur, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit entre Barcelone et Berlin. Il a reçu le prix Goncourt pour Boussole en 2015. Mélancolie des confins – Nord est son dernier ouvrage.

Ce Prix récompense l’auteur ou l’autrice d’un ouvrage littéraire en langue française, dans l’esprit des écrits de Joseph Kessel.

Il est doté de 5 000 €.

Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

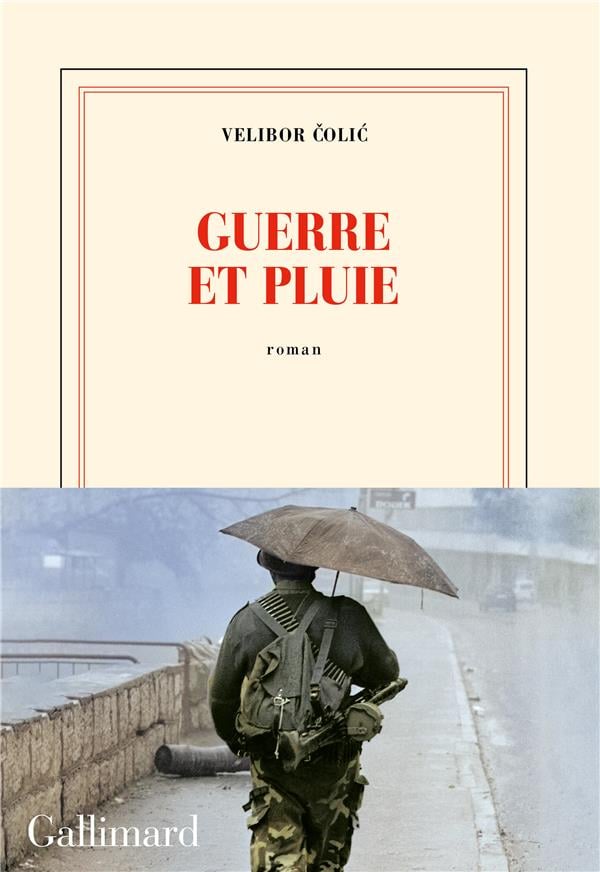

Présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Virginir Bloch-Lainé, Annick Cojean, Simonetta Greggio, Sybille Grimbert (lauréate 2023), Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory et Guy Seligmann, le jury a attribué le Prix Joseph Kessel 2024 à Velibor Čolić.

Il lui sera remis le dimanche 19 mai à 15h au Palais du Grand Large, dans le cadre du Festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo.

Comment oublier les fantômes de la guerre ? Par quel sortilège peut-on s’extraire des pluies d’acier qui irriguent la mémoire longtemps après que les canons se sont tus ?

Romancier originaire de Bosnie, Velibor Čolić a choisi la plume pour raconter sa sortie de guerre. Enrôlé dans l’armée croato-bosniaque lors de la guerre de 1992, l’écrivain, qui a alors vingt-huit ans, ne rêve que de déserter afin de fuir le conflit fratricide, cette « beuverie macabre ». Dans les tranchées, là où la morale disparaît peu à peu et où les valeurs humaines se noient dans la boue, il raconte la survie, le désespoir, le tragique. À l’abri du regard des gradés, il écrit sur des carnets, recompose un monde qui serait en paix avec lui-même, tente de contrer la mitraille par le verbe. « La poésie ne peut pas arrêter la guerre. Mais la guerre ne peut pas non plus arrêter la poésie. C’est déjà ça. »

Après son Manuel d’exil, l’auteur qui écrit en français depuis 2008, poursuit dans la veine de l’humour délirant pour surmonter l’effroi. Les réminiscences des champs de bataille sont cruelles. Elles transforment un corps et un esprit. Le temps retrouvé et recomposé par des élucubrations, digressions et hallucinations devient une plaie qui a du mal à cicatriser, mais l’écriture permet précisément de panser certaines blessures.

Exilé en France avant de s’installer à Bruxelles, Velibor Čolić nous livre un roman à la fois drôle et grinçant, caustique et parfois joyeux, afin d’avancer « vers la lumière ». Avec force et talent, ce Vaclav Havel errant sur un champ de bataille rappelle la dérision des écrivains de l’Est et le théâtre de l’absurde. Un livre puissant sur la guerre, cette geste « tellement stupide.

Olivier Weber, président du jury

Velibor Čolić est né en 1964 dans une petite ville de Bosnie où il perdra sa maison et ses manuscrits, réduits en cendres pendant la guerre.

Inspiré par sa propre histoire, il revient dans ses romans, publiés aux éditions Gallimard, sur les années de violence qui ensanglantèrent les Balkans : Guerre et pluie (2024) ; Le livre des départs (2020) ; Manuel d’exil. Comment réussir son exil en trente-cinq leçons (2016) ; Sarajevo Omnibus (2012).

Doté de 5 000 € par la Scam, ce Prix récompense l’auteur ou l’autrice d’un ouvrage littéraire en langue française, dans l’esprit des écrits de Joseph Kessel.

Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

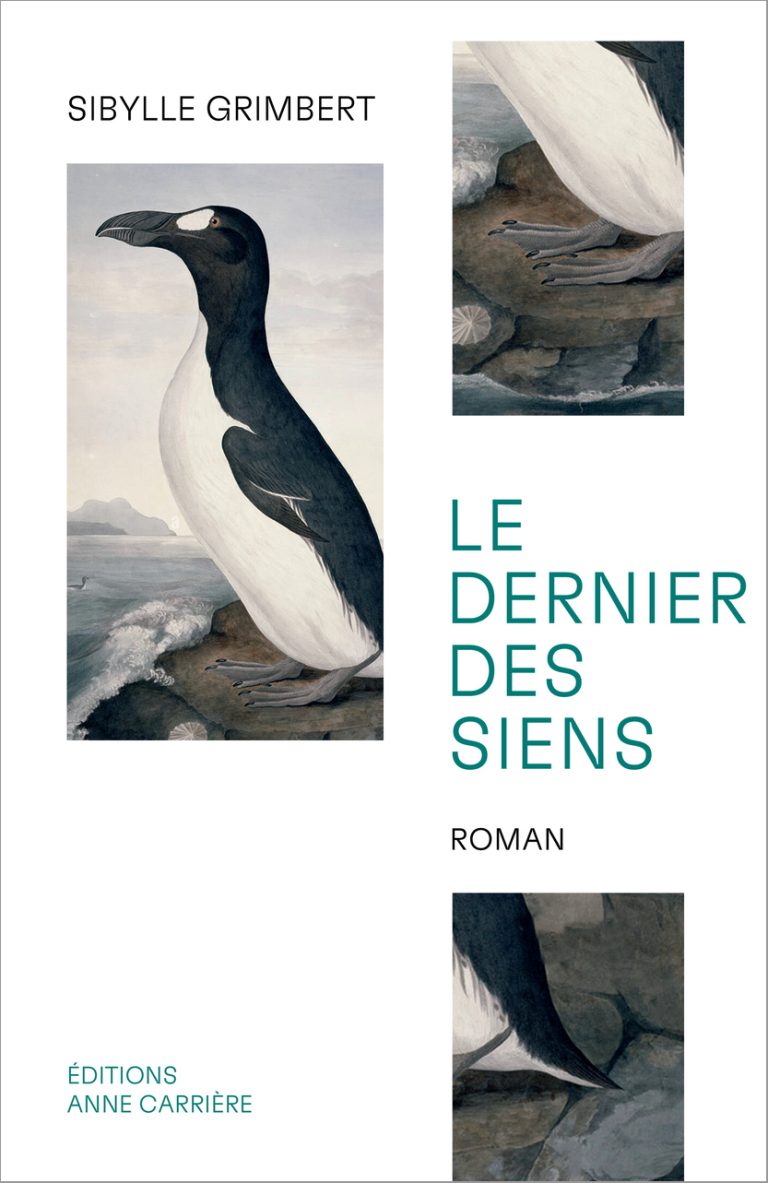

Présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Catherine Clément, Annick Cojean, Colette Fellous, Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory, Guy Seligmann et Patrick Deville (lauréat 2022), le jury a attribué le Prix Joseph Kessel 2023 à Sibylle Grimbert

Romancière et éditrice, Sibylle Grimbert dans Le Dernier des siens, questionne l’humain dans son approche du monde sauvage.

1835. En une époque où l’homme exploite la faune sans le moindre scrupule, le musée d’histoire naturelle de Lille envoie le jeune zoologiste Gus dans le nord de l’Europe. Lors d’une traversée, Gus assiste impuissant au massacre d’une colonie de grands pingouins (Alca impennis), et sauve l’un d’eux sans se douter qu’il vient de récupérer le dernier spécimen vivant de l’espèce. Bec de rapace, cri rauque, œil méchant, l’oiseau n’a rien d’un animal de compagnie. Et pourtant, une relation étonnante prendra forme peu à peu, mais comment aimer ce qui est en train de disparaître…

Ce superbe récit d’une amitié improbable raconte aussi l’amère découverte qu’une espèce, si proliférante soit-elle, peut s’éteindre à jamais. En filigrane se lit une question essentielle : l’homme restera-t-il ce prédateur qui détruit la Terre à petit feu, ou trouvera-t-il l’intelligence et la force de se ressaisir ?

Le dernier des siens donne à voir, sentir et imaginer une folle aventure rappelant le regard empathique de Joseph Kessel sur les êtres humains ou les créatures animales, telle son célèbre Lion. Le jury a salué l’originalité de ce douzième roman de Sibylle Grimbert, soutenu par une écriture précise, dense et un style d’une simplicité élaborée.

Michèle Kahn

Ce Prix Joseph Kessel de la Scam, doté de 5000 €, sera remis à l’autrice lors du festival Etonnants Voyageurs, dimanche 28 mai 2023 à Saint-Malo, en présence des membres du jury.

cristina.campodonico@scam.fr – 06 85 33 36 56

Cette année, le jury était présidé par Isabelle Jarry et composé de Lucile Bordes, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Bertrand Leclair, Eloïse Lièvre, Ernestine Ngo Melha, Pascal Ory, de l’Académie française, Hubert Prolongeau, Jean-Marc Terrasse.

Le prix sera remis à Serge Rezvani dimanche 29 juin à 15h30 à la Salle du Sénéchal, dans le cadre du Festival Le Marathon des Mots à Toulouse.

« On le connaît sans trop savoir qui il est, il fait partie d’une France qu’on a adorée, celle des bohèmes de Montparnasse, des artistes sans le sou qui soudain avaient le monde à leurs pieds, des nouvelles vagues qui ont tout chamboulé, et des fées (…) Mais qui sait vraiment ce qui se cache dans cet homme qui a traversé le siècle, qui a tout dit de lui et de ses idées et de ses sentiments sans jamais, vraiment, se dévoiler ? Qui sait ce que cet homme pense et fait, lui qui pense et crée sans cesse depuis si longtemps que ses contemporains sont devenus parfois légende et mythe, et plus souvent poussière et oubli ? Rezvani, lui, est toujours là comme une sentinelle, un type debout qui ne laisse, jamais, rien passer sans l’analyser, le réfléchir, miroir des ères, héros du quotidien. »

Simonetta Greggio, romancière, membre du jury.

Serge Rezvani se fait d’abord connaître dans les années 1950 pour sa peinture avant de s’imposer comme écrivain, dramaturge et parolier. Il écrit des chansons culte, notamment « Le Tourbillon », immortalisée par Jeanne Moreau. Son théâtre explore les liens humains et les blessures du passé. En littérature, il écrit de nombreux romans, certains autobiographiques dont Les Années-lumière (Flammarion, 1967), Les Années Lula (Flammarion, 1968) ; d’autres dont l’épique Traversée des Monts noirs (Stock, 1992 ; réédition en mars 2025 aux Éditions Philippe Rey), L’Origine du monde (Actes Sud, 2000) où se déploie le souffle de la grande tradition littéraire européenne, voyageuse, mélancolique et lyrique.

« On connaît très mal un écrivain par un seul de ses livres : les harmoniques de l’œuvre nous échappent. »

Marguerite Yourcenar, En pèlerin et en étranger

C’est donc pour mieux approcher un écrivain, appréhender son univers, (re)découvrir son talent que le Prix Marguerite-Yourcenar de la Scam met en lumière un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre. Il est doté de 8.000 euros.

Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

« On connaît très mal un écrivain par un seul de ses livres : les harmoniques de l’œuvre nous échappent. »

Marguerite Yourcenar, En pèlerin et en étranger

C’est donc pour mieux approcher un écrivain, appréhender son univers, (re)découvrir son talent que le Prix Marguerite-Yourcenar de la Scam met en lumière un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre.

Le jury* a souhaité récompenser l’une des voix les plus singulières et les plus attachantes de la littérature contemporaine française. Depuis La Déclaration (1990), Lydie Salvayre parcourt le XXe siècle à la recherche de son histoire, celle des républicains espagnols. Elle suit la grande famille des spectres à travers la guerre, l’exil, la dépossession et jusqu’à l’enracinement, cette étrangeté sans cesse recommencée. La gravité de ce questionnement va de pair avec un éloge de l’amour sous toutes ses formes – attachement aux siens, passion pour un homme, traité d’éducation lubrique, ode à l’existence –, décliné avec une liberté de ton qui suscite le rire et aiguillonne l’autodérision. Du roman au scénario en passant par le récit, l’essai, le théâtre et le CD audio, Lydie Salvayre a pratiqué de nombreuses formes d’écriture, offertes à des maisons d’édition grandes et petites, en son nom propre ou au sein de collectifs. Loin de tout esprit de sérieux, elle montre à quel point la littérature engage des choses sérieuses, en secouant nos certitudes en même temps que nos désirs.

* présidé par Isabelle Jarry, le jury est composé de Laura Alcoba, Virginie Bloch-Lainé, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Bertrand Leclair, Eloïse Lièvre, Ernestine Ngo Melha, Pascal Ory, de l’Académie française, et Hubert Prolongeau

Elle entre en littérature dans les années 1970, lorsqu’elle commence à écrire pour des revues et à publier essais et romans. Elle écrit également pour la radio et la télévision. Parmi ses œuvres les plus marquantes, publiées au Seuil : Depuis toujours nous aimons les dimanches (2024) ; Irréfutable essai de successologie (2023) ; Tout homme est une nuit (2017) ; BW (2009) ; Les Belles âmes (2000) ; La Conférence de Cintegabelle (1999) ; La Compagnie des spectres (1997) ; La Puissance des mouches (1995).

Doté de 8 000 €, le prix 2024 sera remis à Lydie Salvayre dimanche 30 juin à 15h au Théâtre Sorano, dans le cadre du Festival Le Marathon des Mots à Toulouse.

Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

« On connaît très mal un écrivain par un seul de ses livres : les harmoniques de l’œuvre nous échappent. »

Marguerite Yourcenar, En pèlerin et en étranger

C’est donc pour mieux approcher un écrivain, appréhender son univers, (re)découvrir son talent que le Prix Marguerite Yourcenar de la Scam met en lumière un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre.

Beaucoup se souviennent de « l’oiseau de Cham », alias le « rapporteur de paroles » qui orchestrait la spirale polyphonique constituant Texaco. Ce grand roman de la créolité en marche a valu à Patrick Chamoiseau un prix Goncourt retentissant en 1992, six ans à peine après la parution de son premier livre, Chronique des sept misères.

En inventant son chemin sur les traces magiques des conteurs créoles surgis de la catastrophe esclavagiste, son dernier roman, Le vent du nord dans les fougères glacées (Le Seuil, 2022), forme un lumineux diptyque avec l’essai publié, La nuit, le conteur et le panier pour explorer les sources de la création artistique d’une manière inédite, et témoigner ainsi d’une forme d’accomplissement.

Né à Fort-de-France en 1953, nourri de la pensée du Tout-monde élaborée par Edouard Glissant (1928-2011), Patrick Chamoiseau est désormais l’auteur d’une œuvre considérable et hautement singulière, que le jury* du Prix Marguerite Yourcenar est heureux et fier de célébrer alors qu’elle atteint une nouvelle apogée.

Patrick Chamoiseau

Ecrivain majeur de la Caraïbe, il est l’auteur de romans, de contes, d’essais et théoricien de la créolité. Il a également écrit pour le théâtre et le cinéma. Parmi ses œuvres les plus marquantes : Chronique des sept misères (Gallimard, 1986) ; Éloge de la créolité (avec Raphaël Confiant et Jean Bernabé, Gallimard 1989) ; Solibo Magnifique (Gallimard, 1991) ; Lettres créoles (avec Raphaël Confiant, Hatier, 1991) ; Une enfance créole (Gallimard, 1996) ; Biblique des derniers gestes (Gallimard, 2001) ; Écrire en pays dominé (Gallimard, 2002) ; La Matière de l’absence (Le Seuil, 2016) ; Le Conteur, la nuit et le panier (Le Seuil, 2021) ; Le Vent du nord dans les fougères glacées (Le Seuil, 2022).

* présidé par Isabelle Jarry, le jury est composé de Laura Alcoba, Arno Bertina, Catherine Clément, Colette Fellous, Simonetta Greggio, Nedim Gürsel, Ivan Jablonka, Bertrand Leclair et Pascal Ory, de l’Académie française.

Cristina Campodonico – 06 85 33 36 56 – cristina.campodonico@scam.fr

L’Œil d’or – Le prix du documentaire, créé par le Festival de Cannes et la Scam, fête ses 10 ans en partenariat avec l’INA.

L’actrice et productrice Julie Gayet, présidera cette année le jury aux côtés de Carmen Castillo, Juliette Favreul Renaud, Frédéric Maire et Marc Zinga.

Le jury remettra L’Œil d’or, Le Prix du documentaire le vendredi 23 mai à 12h au Palais des Festivals.

Depuis 2015, ce prix récompense un film présenté en Sélection officielle du Festival de Cannes : Compétition, Un Certain Regard, Hors Compétition, Séances de Minuit, Séances Spéciales, Cannes Classics. Les documentaires de la Quinzaine des cinéastes et de la Semaine de la Critique sont également invités à y participer. L’Œil d’or est doté de 5 000 €.